絵本や当事者の話を通じて、無国籍について学ぶ

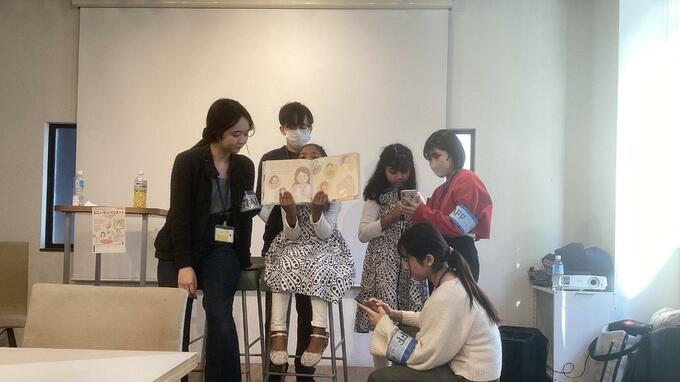

食後は、無国籍の女性の体験を元にした子供向けの絵本「にじいろのペンダント 国籍のないわたしたちのはなし」(大月書店)の読み聞かせ。「無国籍ネットワークユース」のボランティアの大学生たちが、長谷川さんの子供たちと一緒に読みました。

そして、長谷川さんがミャンマー国内でロヒンギャが置かれている状況や、無国籍とはどういうことなのか、自身の体験を踏まえて説明しました。ミャンマーの民主化運動に関わり、軍事政権から迫害されて日本に逃れた父親を追って、母親や兄弟と一緒に12歳で日本に移り住んだ長谷川さん。自分はパスポートを持たない、「国籍がない」ということについて色々と考えるようになったのは高校卒業の頃からだったそうです。「最初は無国籍が何かもわからないので、あってもなくてもいいと思って生きてきました。でも、実際、高校とか大学とかに入る時に無国籍だからどうのこうのっていう壁にぶつかりました。高校から建築の専門学校に進んだんですけど、卒業のためにはヨーロッパに留学して6か月間勉強しなければならなかったんです。でも、私は無国籍なのでビザが下りなくて、留学できなかったんです」と話しました。

その後、苦労して日本国籍を取得した長谷川さんは、通訳の仕事のほか、ロヒンギャの状況や難民、無国籍について知ってもらう活動を行っています。特に最近、力を入れているのは、この日のイベントのように子供と子育て世代へ向けての発信です。

イスラム教徒の長谷川さんは、中学校で給食に信仰上食べられない食材が多く、1人だけカレーの弁当を毎日持っていっていました。そのため、「カレーばっかり食べているから、そんな肌の色なんだ」とひどいいじめにあいました。最近は、学校現場でも異なる文化で育った子どもへの配慮は普通になりつつありますが、長谷川さんは「給食をみんなで一緒に食べる経験も楽しい」と考えています。なので、自分の子供の弁当は学校と打ち合わせ、イスラム教徒が食べられる食材を使い、給食のメニューに近づけるなどの工夫をしているそうです。

参加した一人の子供は「楽しかったし、学校では絶対習わないようなこと、聞かないようなことを知って、いい機会になった」と話し、その親は「美味しいものを食べて、かつ知識も得られて、本当に来てよかったと思います」と話しました。「サラダを作るのが面白かった。苦手なトマトもまろやかな味になって、食べられました」と話す子供の親は「子供にはすごく理解が難しいと思うんですが、味とか、作ったという体験は絶対に残るので、大人になった時に、もうちょっと理解できるようになった時に、すっと入ってくると思うんです」と話していました。

長谷川さんもイベント後に「小さい子がいつか、ロヒンギャとか無国籍という言葉を目にした時に思い出す、そういう記憶にしてもらえればありがたいです」と話していました。

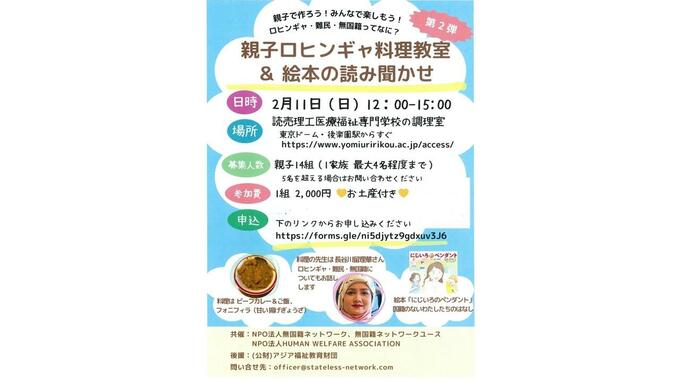

「親子向けのロヒンギャ料理教室と絵本の読み聞かせ」を「無国籍ネットワーク」が企画したのは今回が初めて。アジア福祉教育財団の後援で、次回は2月11日。定期的に開いていく予定です。

(担当:TBSラジオ「人権TODAY」崎山敏也)