地震の被害受けた能登半島では水道の復旧が大変遅れています。なぜ進まないのか。そして、私たちが備えられることはあるのでしょうか。

水道管「耐震化遅れ」の指摘 被災地 水道の復旧進まず

井上博貴キャスター:

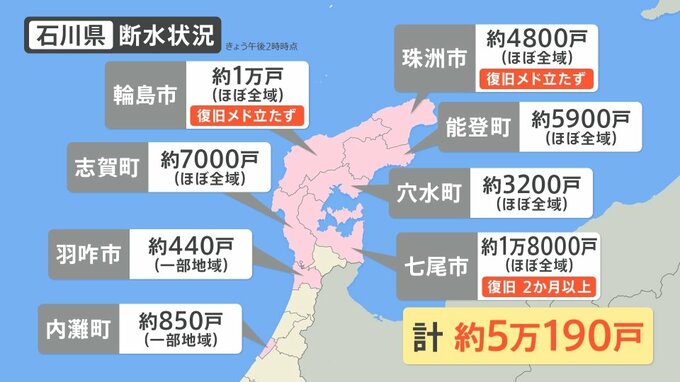

石川県の断水状況です。

輪島市 ▼約1万戸(ほぼ全域)復旧メド立たず

志賀町 ▼約7000戸(ほぼ全域)

羽咋市 ▼約440戸(一部地域)

内灘町 ▼約850戸(一部地域)

珠洲市 ▼約4800戸(ほぼ全域)復旧メド立たず

能登町 ▼約5900戸(ほぼ全域)

穴水町 ▼約3200戸(ほぼ全域)

七尾市 ▼約1万8000戸(ほぼ全域)復旧2か月以上

計約5万190戸

やはり特に深刻なのが輪島市と珠洲市。復旧のめどが未だに立っていません。七尾も復旧に2か月以上かかるということです。これまでの震災、東日本大震災も含めてですが、やはり電気・ガス・水道で言うと水道が最も時間がかかると言われています。

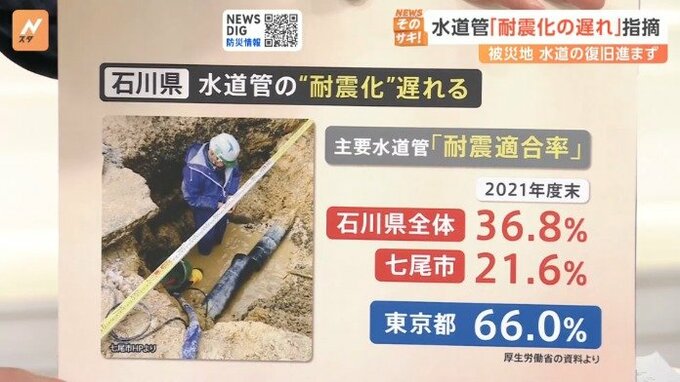

石川県は、水道管の耐震化が遅れたという指摘があります。

「耐震適合率」という数字があります。これは各自治体の主要な水道管のうち、耐震性の高いものがどのくらい使われているかということの指標です。

石川県全体 ▼36.8%

七尾市▼21.6%

東京都▼66.0%(2021年度末)

※厚生労働省の資料より

やはり開きがあることが、おわかりいただけるかと思います。

その東京都でさえ、2021年10月に最大震度5強を観測した地震で、水道管が破裂し道路が冠水しました。

世田谷区、足立区、表参道、目黒区でも水道管が破裂してしまい、作業員の方が肩まで水につかりながら夜を徹しての復旧作業が行われました。