「液状化」は「ライフラインの寸断」をもたらす恐れも

南海トラフ地震が発生した場合、岡山県・香川県の想定によりますと「干拓地」を中心に「液状化危険度」が高くなっています。特に松多教授が指摘するのが、「用水路」の危険性です。

「干拓地」を中心に、張り巡らされている用水路の側面が液状化現象で崩れ、道路を寸断。建物被害だけでなく「人命救出」や「ライフラインの復旧」にも時間がかかるのではと危惧します。

(岡山大学 松多信尚教授)

「だいたい用水路の脇って道じゃないですか。そういう道の所も崩れて通れなくなる場所って、たぶんたくさん出てくるだろうなと」

液状化現象による地盤の沈下は、地面の下に埋められている「水道管」などへの影響も…石川県などの各地でもパイプが破損し「漏水」が発生。断水の原因となっているのです。

(岡山大学 松多信尚教授)

「能登でさえ、1か月だとか断水するなんて話が出てますけど。南海トラフ地震の際は下手をしたらもっと長い期間『水』が使えないということが十分考えられて」

「どうやって生き延びていくか」今から準備を

避難生活の長期化も懸念される、南海トラフ地震。自身の住む地域のリスクを確認し、備えを進めるきっかけにしてほしいと話しています。

(岡山大学 松多信尚教授)

「その瞬間、助かりましたっていうだけではなくて、その後1か月間『どうやって生活していくのか』『どうやって生き延びていくのか』が問題」

「今度は、数年とかいうスケールで、これからどうやっていくのかっていうことを考えていかなきゃいけないんだなって。どっかで想像しておく必要があるのかなっていうようなことを投げかけた災害だったかなっていうふうに思いますね」

「液状化」あすからできる対策とは

【スタジオ解説】

ー岡山・香川でも懸念される液状化現象、対策などはあるんでしょうか?

(坂井亮太キャスター)

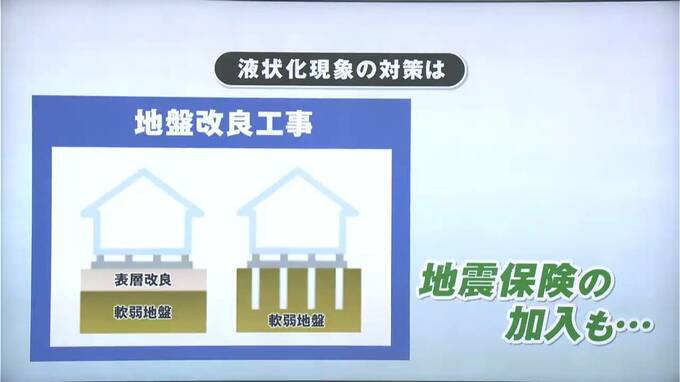

液状化危険区域に入っている建物には、地盤の強化や、建物の傾きを抑制する「地盤改良工事」を事前にすることが対策に挙げられます。

ー避難所までの道のりが「液状化現象で寸断されること」も懸念されますよね。

南海トラフ地震は、東は静岡県、西は宮崎県までの被害が想定されています。松多教授によると、今回の能登半島地震のように、各地から災害支援を受けられないおそれもあるということなので、水や食料の備蓄を行ったほうが良いかもしれません。