謎の群発地震と地盤の隆起 GPSが捉えた異変の理由は

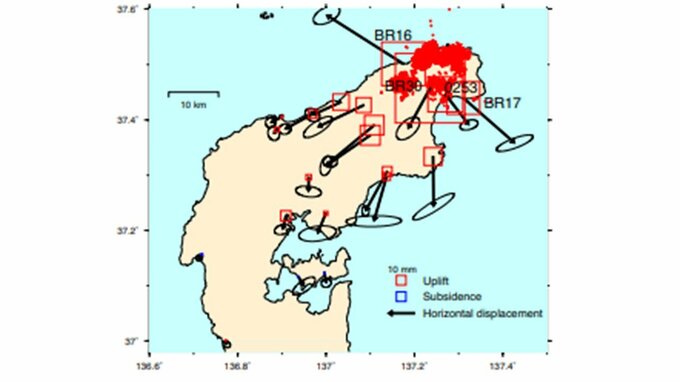

西村教授はスマホやカーナビの位置情報などにも広く使われているGPSのデータを使い、地盤の動きをミリ単位で解析、地震を引き起こす「ひずみ」が、どこにたまりやすいのか調べる研究をしています。

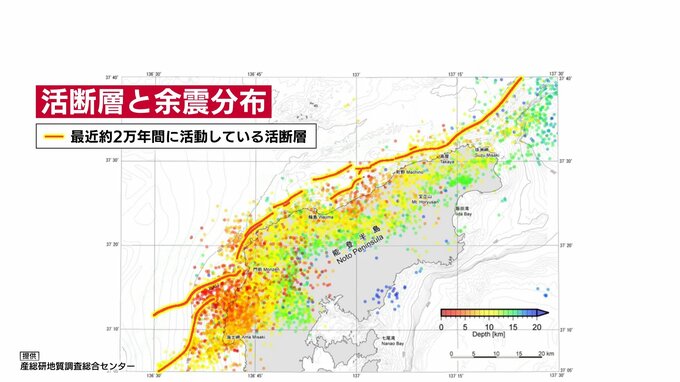

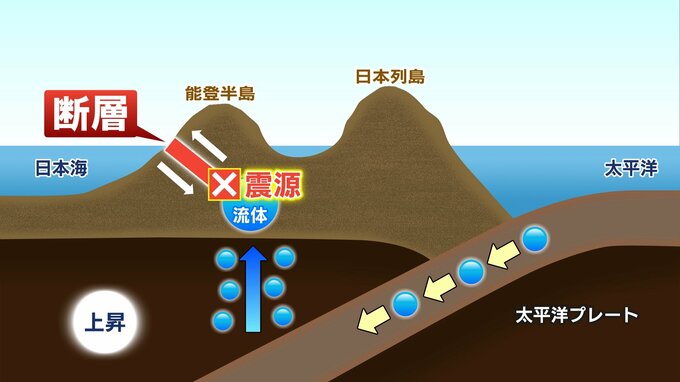

2020年12月以降、能登半島周辺では群発地震が相次ぎ、GPSのデータから地盤が大きく隆起する様子が観測されていました。

京都大学防災研究所地震災害研究センター

西村卓也 教授

「(珠洲市で震度6強を観測した)去年5月の地震も十分大きい地震だとは思うんですけど、この地域において、活断層かなり大きな地震を起こすようなポテンシャルがあるようなものがあることがわかってたので、それが、去年の地震はその活断層自体は動いていない。動いたとしても本当にごく一部だったので、まだの残りの大部分は動いていない活断層があるというところがあったので、大きい地震が起こる可能性がまだあるんだと言ってました。」

これには地下深くにある「流体」が、地表付近へ上がってきて活断層付近へ流れこむことで、活断層を刺激したのでは、と考えられています。

京都大学防災研究所地震災害研究センター

西村卓也 教授

「今回の地震は想定外とは言えないということですね。ある程度考えられていた、いくつかのシナリオのうち、最悪なケースが起こってしまったと考えています。」