(宮古市民でつくる防災・減災を考える会 八木惠理子 会長)

「恐怖ではなくて親しみやすいものを作りたい。そう思って宮古弁を使いました。宮古弁を使うことで災害について入りやすくなって、そして避難場所を多く知っていただくことが命を守ることにつながると思いまして、作らせていただきました」

宮古弁の語りの後には津波避難場所へのルートを紹介する動画もあります。

恐怖心をあおらず、誰もが親しみやすく災害に備えられるDVDを作る。

その思いは見た人にしっかりと伝わっています。

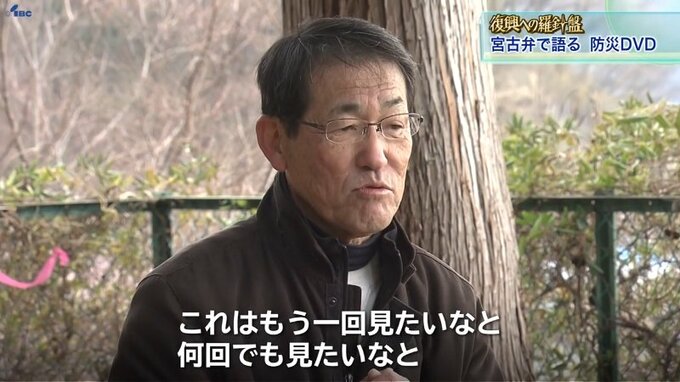

横町高台がある町内会の酒井康行会長です。

(宮古市横町町内会 酒井康行 会長)

「自主防災(に関するDVD)というのはすごく難しいものだろうと思っていました。それが見たら宮古弁で『これこれおめさんごと』という話になりましたので、胸をぐっとつかまれまして。30分ぐらいの話の内容だと思うんですけど集中して見られましたし、これはもう一回見たいなと、何回でも見たいなと」

宮古市の「防災士」数は岩手県内トップの535人

活動の背景には宮古市が防災士養成講座を開くなど、防災に力を入れてきたことがあります。

宮古市の防災士の数は、岩手県内の市町村別でトップの535人です。

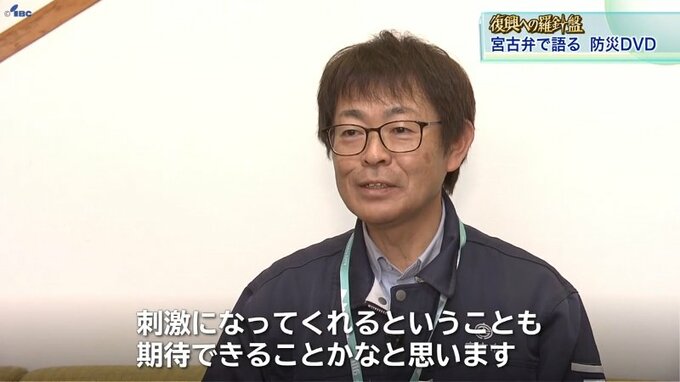

八木さんたちの活動について、宮古市危機管理課の山崎正幸課長は次のように語ります。

(宮古市危機管理課 山崎正幸 課長)

「地域(町内会)には役員が高齢化していてなかなか活動が進みづらいという課題があるんですけど、地域の枠を超えた防災士のみなさんが集まった会を組織されているということで、地域にある課題を解決できる会になっている気がする。今回制作されたDVDがいろんな場所で活用されていくのを期待するとともに、さらにそれを見た人たちが『自分たちも何か活動しようか』と刺激になってくれるということも、期待できることかなと思います」

この取材から数日後、能登半島地震が発生。「宮古市民でつくる防災・減災を考える会」は緊急で集まり、支援について何ができるか話し合いました。

(宮古市民でつくる防災・減災を考える会 八木惠理子 会長)

「自然相手の災害、想定外のことがこれからも起きてくると考えられます。やはり自助・共助・公助がますます大切になり、災害を自分事として捉えた備え、また地域の助け合いや地域を超えた繋がり助け合い、そして行政支援。この三つがしっかり強く(結びつき)、スクラムを組むことが今後重要になってなってくると思います。DVDを各地域の防災活動のきっかけとして頂ければ幸いでございます。