なぜ多くの建物が倒壊したのか 揺れの“周期”と住宅の耐震化率

膳場キャスター

「珠洲市の鵜飼地区に来ています。この辺りは津波も来て、とても被害のひどい地域です。海は目の前ですが、この一角は火災も起きたということで、丸3日を迎えようとしていますが、まだちょっと火がくすぶっていますね」

火災の被害も受けた沿岸部は今も手つかずのままだ。なぜこれほど広い範囲で多くの建物が倒壊してしまったのか。

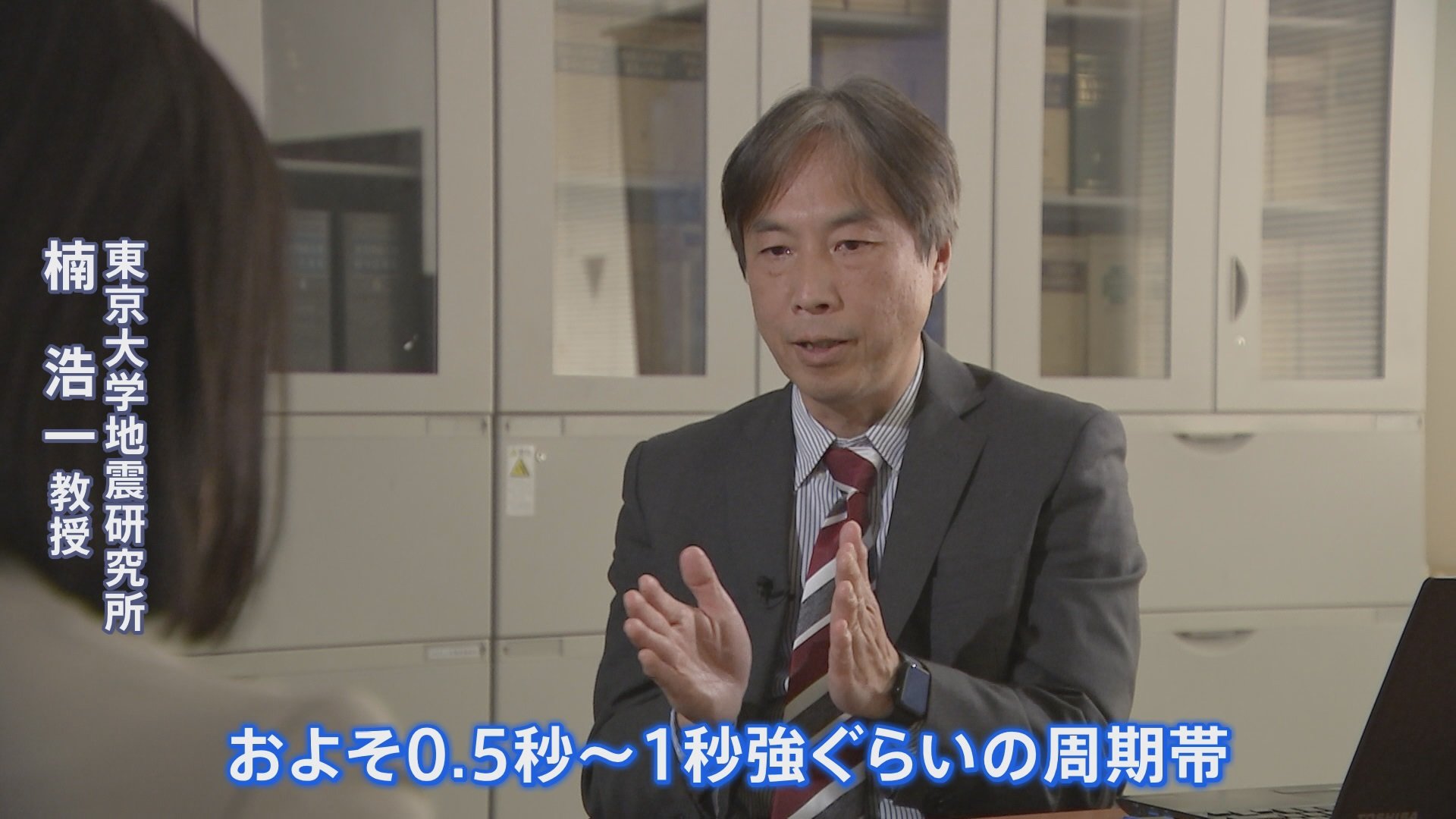

東日本大震災や熊本地震などの被災地で、被害にあった建物を調査してきた東京大学地震研究所の楠浩一教授。今回の揺れにはある特徴があると話す。

東京大学地震研究所 楠浩一 教授

「およそ0.5秒~1秒強ぐらいの周期帯。このあたりの地震の力が強い場合は(建物の)被害が大きくなる」

周期とは揺れが1往復するのにかかる時間のこと。楠教授の解析では珠洲市や輪島市で、0.5秒から1秒強という建物の倒壊を招きやすい周期の揺れが観測された。

東京大学地震研究所 楠浩一 教授

「建物に対する影響をみると神戸の地震と比較的よく似ている。同じような周期帯で、同じようにパワーを持っていた地震動と言えると思う」

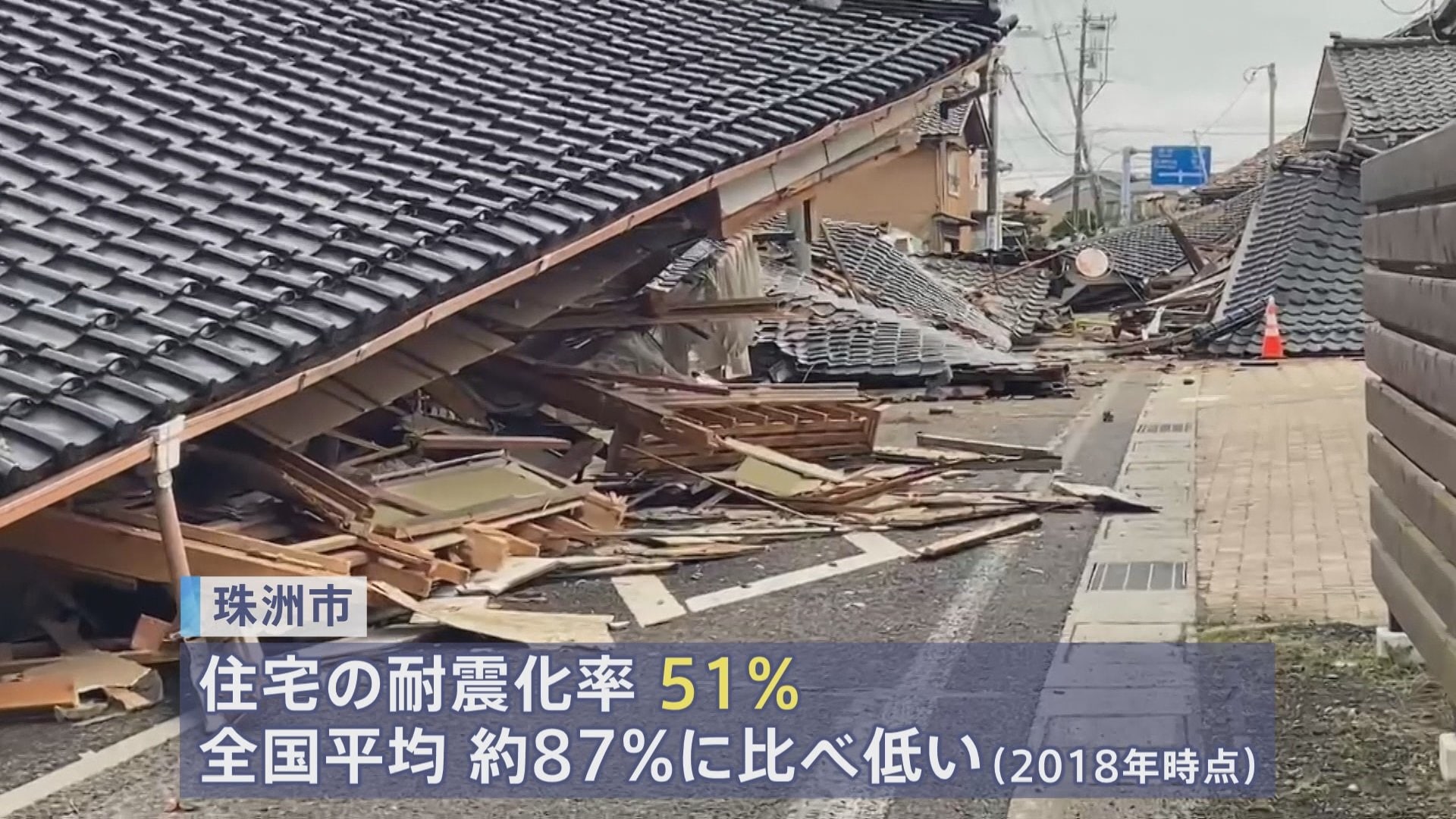

また、珠洲市によると、市内の住宅の耐震化率は2018年時点で51%と、全国平均およそ87%に比べて低かった。新しい耐震基準ができる前に建てられた木造家屋が多く、住民の多くを占める高齢者が耐震工事を行わなかったことも原因の一つとみられる。

1月6日午前8時時点で59人の死亡が確認された石川県輪島市。見える範囲、ほとんどの建物が被害を受けていて、街並みは一変してしまった。