■14位→2位 開催地・鹿児島が大躍進のワケ

「目標としていた天皇杯・皇后杯の獲得には一歩及びませんでしたが、(中略)日ごろの鍛錬の成果を十分に発揮していただき、男女総合成績第2位という素晴らしい成績を収めることができました」

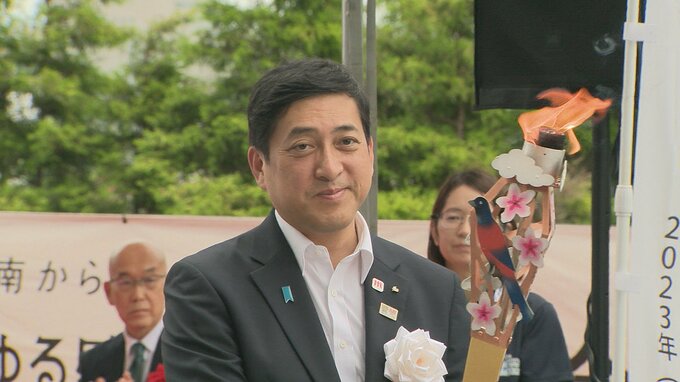

鹿児島国体終了後の12月議会冒頭、そう胸を張ったのは塩田康一・鹿児島県知事。前年の栃木国体で14位だった鹿児島は、2位に大躍進。各県が競技力向上を目指してしのぎを削る中、1年間で10以上もランクアップするなんて、至難の業のはずですが、鹿児島がそれを成し得たのには、理由がありました。

そのワケは、結果を見ればよくわかります。

大会に参加すると与えられる「参加得点」と、8位以内に入賞すると、順位に応じて与えられる「競技得点」があり、両者の合計を都道府県で競う国体。昨年の鹿児島国体で、鹿児島県は計2161.25点を獲得しましたが、これは前年の栃木国体のなんと2倍近い得点でした。

それを可能にしたのは、開催地ならではのメリットによるところも大きいと言えます。開催地はブロック予選を免除されているため、出場できる選手が増え、競技得点を獲得する機会が広がるメリットがあります。鹿児島県の選手数も、鹿児島国体では前年の栃木国体の約2倍に増えていました。

■競技得点の約3割を稼いだ「強化指導員」とは?

「強化指導員」は、県スポーツ協会が県内外で活躍する有力選手に委嘱。同協会に所属する非常勤職員として、少年選手の育成指導にかかわる一方、「鹿児島の選手」として国体に出場し、競技で成果を出すことを期待されています。

鹿児島県は、当初予定されていた2020年の鹿児島国体で天皇杯を獲得するため、18年度から強化指導員を獲得。18年度10人、19年度50人、20年度93人と増やし、新型コロナウイルスの影響で鹿児島国体が23年に延期することが決まってからも、21年度30人、22年度31人、23年度77人と獲得を続け、その数は6年間でのべ291人。23年の鹿児島国体では、18競技で53人が入賞し、529点を獲得しました。