起死回生の一撃となった1993年の金丸元副総裁の逮捕が「第二ラウンド」とするならばこれには伏線となる前年の1992年夏、屈辱の金丸捜査「第一ラウンド」があった。

それは「東京佐川急便」から金丸へのヤミ献金「5億円」をめぐり、特捜部が金丸本人の「事情聴取」をせずに、「罰金処理」で決着させた「政治資金規正法違反事件」である。この処分に対して、国民から激しい批判が起き、検察の信頼はどん底に沈んだ。

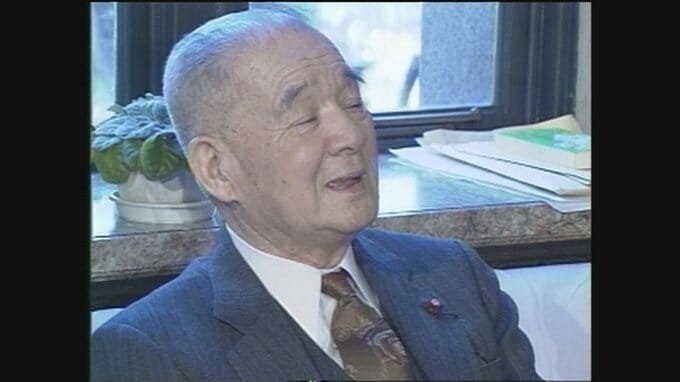

しかし、元東京地検特捜部長・五十嵐紀男弁護士は30年を超えた今も、この処分は間違っていなかったと振り返る。

<全10回( #1 / #2 / #3 / #4 / #5 / #6 / #7 / #8 / #9 / #10 )敬称略>

なぜ「事情聴取なし」を選択したのか

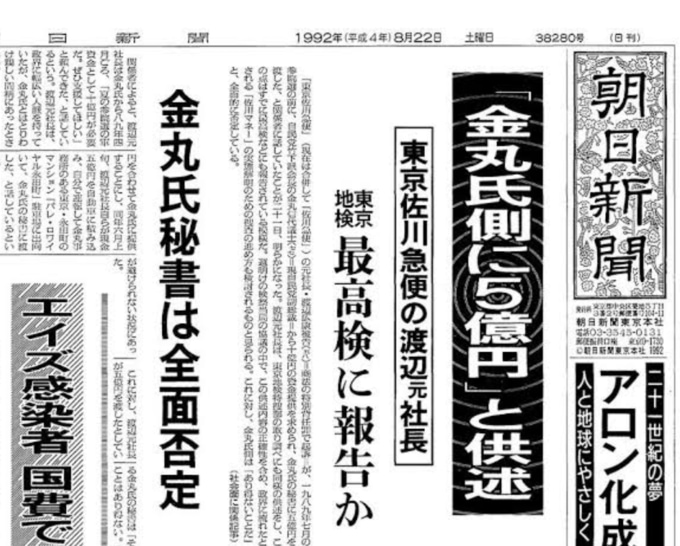

1992年8月22日、朝日新聞はのちに新聞協会賞を受賞したスクープを一面トップで報じた。

「金丸氏側に5億円と供述、東京佐川急便元社長」

この記事で注目すべきは、「金丸氏秘書は全面否定」との金丸側の反論の見出しが、スクープの見出しと同じ「大きさ」で強調されていたことだ。おそらく、金丸側からの訴訟に備え、最大限のリスクヘッジを図りながら、紙面を工夫したことがうかがえる。

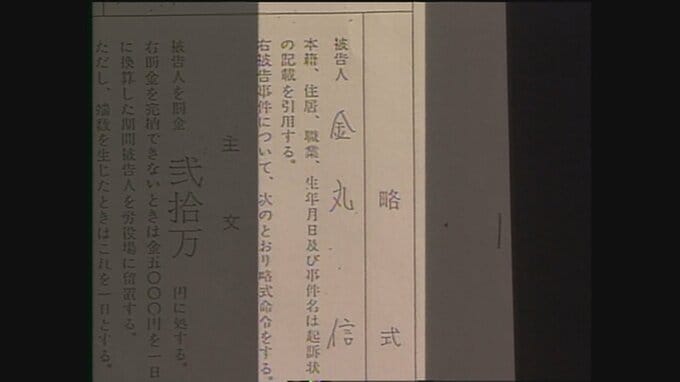

しかし、朝日新聞の心配は5日後に消え去った。8月27日、金丸は5億円の受け取りをあっさり認め、自民党副総裁辞任を表明したのだ。その約1ヶ月後の9月28日には、東京地検特捜部が金丸を政治資金規正法の「量的制限違反」の「罰金20万円」で「略式起訴」した。ところが・・・

「検察は正義を行っているのか!」

金丸が略式起訴された当日、一人の男が、怒りで叫びながら、検察庁の金文字の看板に黄色いペンキを投げつけた。国民世論は略式処分に納得せず、「『5億円』も受け取った金丸本人の「事情聴取」もせずに、こんな軽い処分でいいのか」と検察への大批判を浴びせたのである。

なぜなら、同時に処分された新潟県の金子清前知事の場合は、「事情聴取」も受けた上で、「正式起訴」されたからだ。金子前知事も同じ「東京佐川急便」から、「1億円」を受け取っている。

いずれも選挙のための資金提供とされた。このため、世間は金子前知事と金丸を比べて、「処分が不公平」「金丸が大物だから特別扱いした」と受け止めたのだ。検察庁には約3万件に上る抗議が殺到した。

しかし、五十嵐はこう話す。

「5億円もらった金丸さんが罰金処理で、1億円もらった金子前知事が正式起訴というアンバランスは法律の不備の問題だった」

当時の「政治資金規正法」はこうだっだ。「1億円」の金子前知事は「政治資金収支報告書」にウソの記入をしたという「虚偽記入」で法定刑は「禁錮5年以下」と定められていた。

一方で、「5億円」の金丸元副総裁は、受け取った寄付総額が制限を超えたという「量的制限」だったため、法定刑はわずか「罰金20万円以下」の極めて低い刑罰しかなかった。

2人とも同じ「佐川マネー」のヤミ献金。しかし法律では、金額が少ない金子前知事の「虚偽記入」のほうが、なぜか悪質とされ、刑罰が重かったのだ。

実際は、金丸が「大物だから手心を加えた」のではなく、同じ「政治資金規正法」でも、それぞれ適用できる罪名が異なったため、刑罰にも差がついただけのことだった。

本来は「法律が不平等」だったにもかかわらず国民世論には、「処理が不平等」「大物政治家に弱腰」と映っていたのだ。

五十嵐は当時、金丸元副総裁に対しても禁錮刑のある重い罪を適用できないか、検討していたことを明らかにした。

「実は、金丸さんについては当初、政治資金規正法の『不記載』の適用を検討していました。ところが、『不記載』も『虚偽記入』と同様に、処罰の対象は『会計責任者』に限定されているのです。金子前知事の場合は、『会計責任者』と相談していたため、『共犯者』として責任を問うことができました。

これに対して金丸さんの『会計責任者』だったA氏というのが、山梨県で農業を営む金丸さんの知人で、収支報告書の作成などに一切、関わっていない。それどころか、捜査を受けるまで、自分が金丸さんの政治団体の『会計責任者』になっていたことすら知りませんでした。つまり、名目上の『会計責任者』にすぎなかったのです。

ですから、『会計責任者』としてA氏の責任を問えない以上、金丸さんを『共犯者』として問うこともできませんでした。

しかし、『5億円』という金額から見ても、金丸さんの方が金子前知事より明らかに悪質です。これをこのままにしていいのか・・・ということで浮上したのが、一定額以上の寄付の受け取りを禁止する『量的制限』だったのです。法定刑はたしかに『罰金20万円以下』しかなく、いかにも軽罪ですが、これを不問にすることは国民感情に沿わないと考え、立件に踏み切ったわけです」

「金丸さんの略式処分と金子知事の起訴を同時に処理したのは、検察の武器は法律しかない、その法律がこんな不平等でいいのか、それを国民のみなさんにわかってもらいたかったからです。しかし、マスコミが『事情聴取抜きの略式処分』と検察批判したことも影響し、国民の理解を得られず、かえって反発を受ける結果になったのは、残念としか言いようがありません」

金丸本人の「事情聴取」をしなかった点について、当時の東京地検次席検事もこうコメントしている。

「金丸さんは家のまわりにマスコミがいて出るに出られない状況下で、上申書で容疑を全面的に認め、略式起訴にも応じるとしている以上、捜査の目的は十分達した」

「再三にわたって出頭を要請したが、拒否された。検事を金丸邸に派遣する方法も、検討しなかったわけではないが、その前に容疑を認める上申書が出てきた」

検察内部から捜査批判が・・・

しかし、予想外にも、身内から捜査批判が出てきたのだ。

特捜部が、金丸を略式起訴した翌日、佐藤道夫札幌高検検事長が朝日新聞の読者コラム「論壇」に投稿し、「検察の役割とは何か」と問いかけた。

「検察の任務は国民が知りたいことを調査・処理することにある。検察官が格別の理由なしに、国民が知りたい、聞きたいと思っていることについて尋問しないのは、公益の代表として重大な任務違反である」(朝日新聞 1992年9月29日)

一般論の形はとってはいたが、現職の検察幹部による捜査批判のインパクトは大きく、一気に検察バッシングが加速した。マスメディアも「金丸に対する処分は不公平だ」という論調に傾いた。朝日新聞の影響力も今より大きかった。

五十嵐はこのことは、今でも残念だったと語る。

「まさに罪の重さと捜査手段のバランスの問題です。政界などから『せいぜい20万円の罰金刑の事件で、本人が罪を認めて罰金を払うと言っているのに、検察が事情聴取こだわるのは、行き過ぎた権力行使ではないか』という検察批判が噴き出しかねない。証拠収集のために、強制捜査という検察権をどこまで行使していいのか。捜査手段に値する犯罪容疑がないのに、捜査するのはパフォーマンスでしかありません」

結論までのプロセスに重点を置いた国民世論と、法律的な正当性に重点を置いた特捜部との大きなギャップ。そもそも罰金がやっとの法律だから仕方がない。

だが、これを国民に正確に理解してもらうのは難しかった。

「要するに、特捜部が世論向けに「金丸を取り調べた」という「パフォーマンス」をするか、しないかの問題でした」(五十嵐元特捜部長)

特捜部は「パフォーマンス」でなく「実」をとったと言える。

批判もあったが大きな前進もあった。ザル法と言われてきた「政治資金規正法」は、それまでは「秘書」が対象とされており、国会議員本人が処罰された例はなかった。実際、金丸側近らも「秘書止まり」だろうと考えていた。それを政治家本人に適用したのは金丸が初めてだった。

これがきっかけで法律の欠陥が浮き彫りになり、法改正につながったのである。金丸が起訴された「政治資金規正法」の「量的制限違反」に「1年以下の禁錮刑」というより重い刑罰が加わったのだ。

これについて五十嵐はこう語る。

「それでも軽いと思うが、国民的な批判を受け、ペンキ事件など高い代償を払って、ようやく使い物になる武器を手に入れたとの思いもある」

そうして金丸捜査「第一ラウンド」はいったん終結した。

「第二ラウンド」への予兆

「自民党 金丸副総裁が東京佐川急便からの「5億円」の受け取りを認め、副総裁辞任を表明」

衝撃の「ニュース速報」が流れたのは1992年8月27日の午後4時前だった。夕方、報道各社は一斉にトップニュースで伝えた。

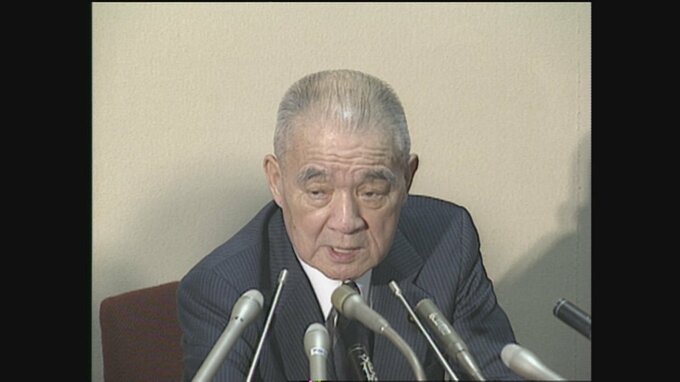

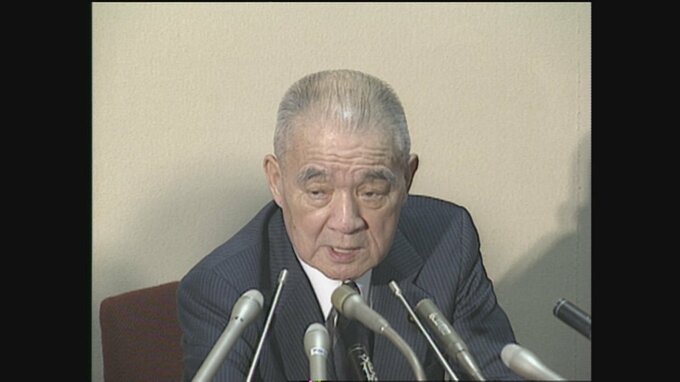

自民党本部で行われた会見で金丸は冒頭、朝日新聞のスクープに対し「公器である新聞が書いたことで・・・」と皮肉を込めた。そして「5億円は同志への陣中見舞い」という名言を生む。金丸は自ら朝日新聞の記事の内容を認めたのだ。

そのニュースを見ていた「日本債券信用銀行」の金丸の担当者はこう思った。

「いずれ金丸さんの個人資産のワリシンが問題になるだろう」

日債銀の担当者は、「金丸さんの取引記録を求められるときがくる」と感じ、金丸が個人資産として蓄財していた、ワリシンの取引実績のメモをその日のうちにまとめた。

また国税当局は、金丸夫人の約50億円に上る巨額の遺産や、新築したばかりの山梨の豪邸の購入資金に着目した。

やがて国税当局は、「日債銀」から金丸に関するメモを入手し、特捜部に持ち込んだ。こうした水面下の静かな予兆が、金丸捜査「第二ラウンド」を少しづつ引き寄せていったのである。

世間から大非難を浴びた「第一ラウンド」があったからこそ、日債銀の担当者や国税当局が敏感に反応し、「第二ラウンド」への布石が敷かれていったと言える。

今度は、「政治資金規正法」という「竹やり」で立ち向かうのではなく、金丸個人の不正蓄財を突き止めたことにより、「所得税法違反(脱税)」という「戦車」で切り込んでいったのだ。

一方、金丸側は「政治資金規正法違反」の「罰金処理」で一件落着したと思い込んでいたため、まさか捜査の手が再び迫ってくることはないだろうと油断していた。

それを象徴するかのように、金丸側は脱税事件で家宅捜索を受けた際、「パレロワイヤル」の別の部屋に金庫や現金を移していたものの、隠しきれず、墓穴を掘ることになった。

司法記者クラブ各社も1992年末から1993年初めにかけては表向きは案件がなく、警戒感に欠けていた。そうした状況も、金丸捜査「第二ラウンド」をアシストした。

五十嵐はこう振り返る。

「検察は"意地"で威信を回復したと言われましたが、立件には『法律』と『証拠』が不可欠です。"意地"だけで事件を立てることはできません。

前年夏の、法定刑が『罰金20万円』の『政治資金規正法違反』とは違い、金丸脱税事件では、法定刑が『懲役5年以下』の『所得税法違反』という立派な「武器」があったから、金丸さんを逮捕、起訴することができました。

2つの事件の「法定刑の差」というものが、「処分の差」を生んだということを、国民の皆さんには理解していただきたかった」

東京地検特捜部は「最強の捜査機関」と言われる。それは社会の不平等を是正する「最後の砦」として期待されているからだ。その唯一の「武器」は法律であり、「政治資金規正法」も事件摘発のたびごとに法改正を繰り返してきた。しかし、政治家の不正はなくならない。つい最近も、自民党の各派閥が「政治資金収支報告書」にパーティー収入を過少記載していたことが報じられたばかりだ。政界の浄化、社会正義の実現は、東京地検特捜部だけに委ねられるものではない。

TBSテレビ情報制作局兼報道局

「THE TIME,」プロデューサー

岩花 光

■引用・参考文献

大家清二「経世会 死闘の七十日」講談社、1995年

村山治「法と経済のジャーナル」朝日新聞、2013年

村山治「検察vs政界 経済事件記者の備忘録」日刊現代DIGITAL、2023年

立石勝規「東京国税局査察部」岩波書店、1999年

<全10回( #1 / #2 / #3 / #4 / #5 / #6 / #7 / #8 / #9 / #10 )敬称略>