ロシアの軍事侵攻から逃れたものの、貧困など様々な理由からウクライナにとどまる「国内避難民」。その数は一時800万人にも達した。メディアの目もほとんど届かない“空白地帯”でそ

うした避難民に支援を行う日本人に密着した。

■“取り残された避難民”探すため ウクライナへ

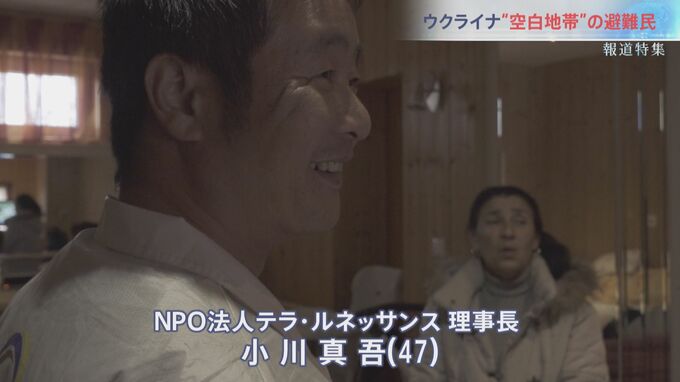

ウクライナの隣国・ハンガリーに、戦火を逃れてきた避難民を受け入れている民宿がある。2022年4月、そこに日本人の姿があった。NPO法人テラ・ルネッサンス理事長の小川真吾さん、47歳。小川さんはアフリカで17年間、紛争被害者や避難民を支援してきた。

マリウポリ市近郊からの避難者

「家の近くが爆撃されました」

NPO法人テラ・ルネッサンス 理事長 小川真吾さん

「 みんな無事でしたか?ケガをした人は?」

マリウポリ市近郊からの避難者

「幸いなことに、みんな生きています」

激戦地マリウポリからの避難民との会話。小川さんは直接当事者に話を聞き、自分にできる支援は何か探ろうとしていた。

小川真吾さん

「ここでの滞在は問題ありませんか?」

マリウポリ市近郊からの避難者

「受け入れてくれてありがたく思っています。食べ物もあるし泊まる場所もあるので。助けてくれた大家さん、ハンガリー政府に感謝しています」

ウクライナの国外へ逃れた避難民に対しては、既にEU各国や国際的な援助機関が支援に乗り出していた。小川さんはそうした支援から取り残された避難民を探すため、ウクライナに向かうことにした。

4月当時、ウクライナの国内にとどまる避難民は770万人。西部の国境沿いは最も多く避難民がいる地域の1つだった。しかし、その実情はほとんど外部に伝わっていなかった。

■「パンは一日おき」「水は井戸水」避難民の3分の1世帯が食糧不足

ウクライナ西部・ザカルパッチャ州。ハンガリーやスロバキアと国境を接する農村地帯だ。

ザカルパッチャ州に逃げてきた避難民は推定38万人(4月当時)。どのような事情を抱えた人たちなのか。テラ・ルネッサンス現地スタッフのコーシャさんと一緒に向かったのは、避難所になっている小学校だ。

テラ・ルネッサンス 現地スタッフ

「(ここの避難民は)スラビャンスクから来ている家族で(東部の)ドネツク州の方ですね」

小川真吾さん

「この人たちは国外に出るつもりはないんですかね」

海外に行くか、ウクライナに残るか。避難民の女性は「帰れるなら家に帰りたい」と答えた。

ウクライナでは2月24日に国民総動員令が発令され、現役世代(18歳〜60歳)の男性は出国できない。さらに、経済的な理由で国外へ出られずにいる人が少なくなかった。

小川真吾さん

「外に出てもすぐに仕事が見つかるかどうかも分からないし、そこで生活をしていく十分な蓄えがない。非常に取り残された状態」

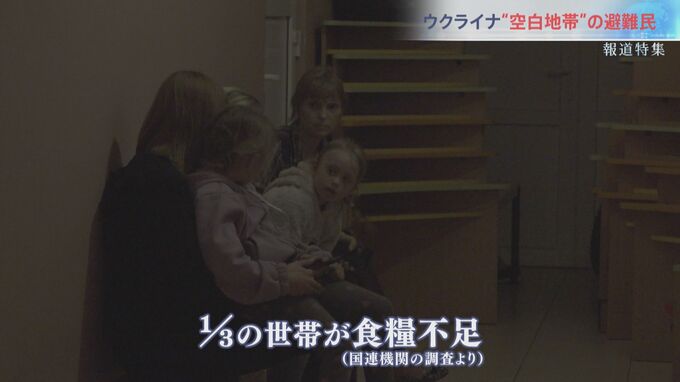

国内の避難民は長期にわたり民家や賃貸アパート、宿泊設備のない公共施設に滞在していた。そして、3分の1の世帯が飢えに苦しんでいた(国連機関の調査より)。

ハルキウ州からの避難者

「私たちを助けてください。お願いです、ウクライナを助けてください」

避難所の小学校教諭

「一日おきにパンが運ばれてきますが、それだけです。牛乳ももらえません。肉ももらえません」

訪問した小学校でも、食糧不足は深刻なものだった。

小川真吾さん

「国境沿いにいる人たちへの支援は、スポットとして抜けている。ある種“空白状態”になってる。こういう地域でこれだけ脆弱な状況に置かれている人たちがいる。そのことを知っている人が少ない」

しかも、ザカルパッチャ州はウクライナ国内で最も所得水準が低い地域の1つだ。避難民を受け入れているのも貧しい農村が多い。

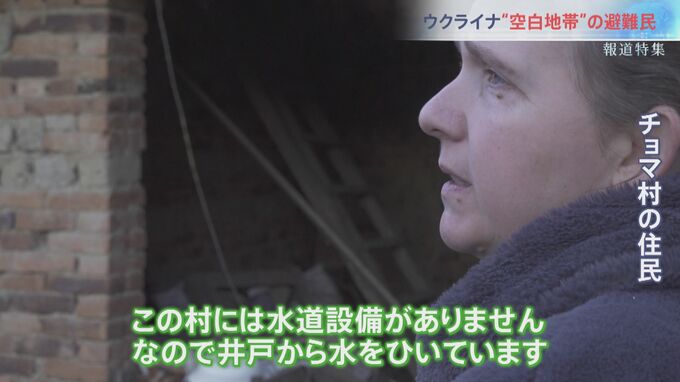

人口500人のチョマ村では、45人の避難民を受け入れている。軒を貸す住民の多くは、貧しい年金生活者だ。家計をやりくりして避難民に食材を提供していた。

チョマ村の住民

「この村には水道設備がありません。なので井戸から水をひいています」

小川真吾さん

「水道がないっていうのはちょっときついですよね」

チョマ村の住民

「何か施設のようなものがあればいいんですが。村自体、もともと支援が必要だったのにさらに避難民が来てしまいました。とにかく支援が必要です」

小川真吾さん

「もともと生活が苦しいうえに避難民が入ってきて、物価が高騰してさらに困窮している状況なので、できるだけ住民が避難民を受け入れられるだけの体制をつくっていくことは大事なこと」