去年、母親が亡くなった後は、親戚も疎遠になり、今年のお盆には誰も線香を上げに来てくれなかったといいます。「血のつながる親族に会ってみたい」その思いが強くなっています。

佐藤晃子さん:

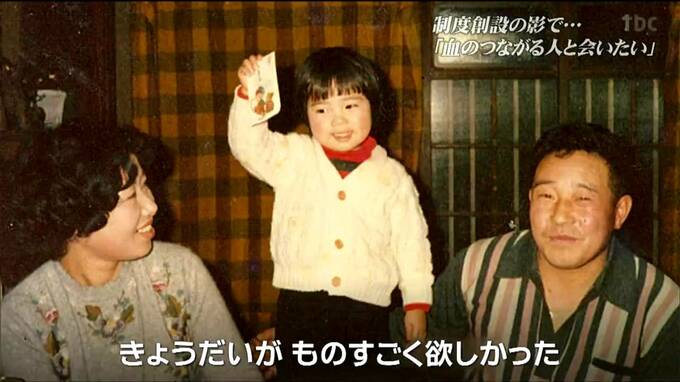

「きょうだいがものすごくほしかった。母親が亡くなるときにも『なぜきょうだいがいないの』と聞いたくらいほしかった。今からでも会えるなら会ってみたいです。血のつながる人であれば誰でも会ってみたいです」

佐藤さんは、自身の生い立ちについて情報提供を呼びかけていて、当時の菊田産婦人科医院で生まれた方や働いていた方を探しています。

現在の「特別養子縁組制度」では、子どもたちに幼い頃から生い立ちを伝えてあげることが一般的です。「産みの親」がほかにいること、幸せになるために自分たちの家庭に来たことを物心がつく前から伝えてあげることで、子どもたちは出自を自然と受け止めながら成長していくと言われています。

一方、現在の養子縁組あっせん団体は、赤ちゃんを託した後も「産みの親」とコミュニケーションを取り続けるケースが多く、子どもが希望した際は連絡の仲介をすることもあります。また、特別養子縁組の成立には家庭裁判所の審判が必要となりますが、「産みの親」について記載された「調査報告書」は裁判記録として、5年間保管されます。