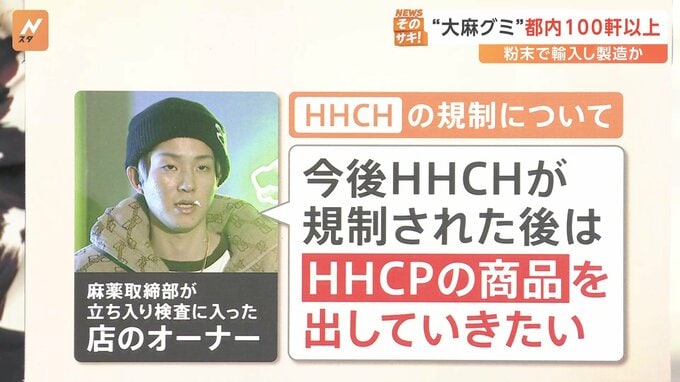

“大麻グミ” 都内100軒以上 粉末で輸入し製造か

“大麻グミ”について、売り手側の現状はどうなっているのでしょうか。薬物事情に詳しいジャーナリスト 石原行雄氏によりますと▼店舗は「都内の店舗型だけでも少なくとも数十件、路面で売っている人を含めると都内は100軒以上あるのでは」▼製造方法は「一般的に成分を粉末で輸入し、国内で混ぜて製造。使用量の表記はあるが、実際に含まれている分量は不透明」と言います。

もちろん治験などを行わないため、どのような副反応が出るかということも調べないままに販売されているのです。

“大麻由来”の合成化合物の規制は、いたちごっこが続いています。代表的な大麻成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)は既に規制対象となっていますが、その後も▼2022年規制となったのがHHC(ヘキサヒドロカンナビノール)▼2023年8月規制 THCH(テトラヒドロカンナビヘキソール)▼2023年12月2日規制になるのが “大麻グミ”に含まれる HHCH(ヘキサヒドロカンナビヘキソール)と、規制が繰り返し行われています。

12月2日に規制となるHHCHについて、麻薬取締部が立ち入り検査に入った店のオーナーは「今後、HHCHが規制された後は、HHCPの商品を出していきたいと」と話しています。

井上貴博キャスター:

大麻と合成化合物は全く違うものです。人の手によって作られた合成化合物はより危険で、それを食べるのは人体実験に近いと言われています。

法科学研究センター 雨宮正欣所長:

おっしゃる通りです。まさに今回問題となっているグミは、既に麻薬に指定されているTHC(テトラヒドロカンナビノール)に似せようという目的で作られたものです。

これはもう“大麻グミ”という名前で言うべきものではありません。もっともっと危険なもの、さらに言えばTHCという麻薬の、大体数十倍も効果があるのです。それくらい効果があるということは当然、危険性も数十倍あります。名前で惑わされて、THCは麻薬だから危ない、HHCHは指定薬物だから大丈夫ということではありません。

一般の医薬品は世の中に出回る前に、数年間の治験や安全性の試験を行います。一方で大麻成分に似せた合成化合物は、治験も安全性の検査も全くやらない。さらに製造においても均一に、きちんとした管理の元で作っていないため、含まれている量もわからない。全てがわからないのです。そんな不明で怖いものを体の中に入れる行為が、どんなに危険かということをもっと考えた方がいいと思います。

井上キャスター:

今の日本のやり方ですと、分子構造を少し変えるだけで、規制の網の目を抜けてしまうことになります。分子構造を変えることは大変危険なことです。規制の入口を考えないと、さらにイタチごっこが続いてしまうのではないでしょうか。

歴史・時代小説家 今村翔吾さん:

過去にもマジックマッシュルームなど、手を変え品を変え、色々なものがありましたが「この成分以外のものを使った食品は駄目です」というように、食品として規制することはできないのでしょうか。もちろん、それ以外で摂取する方法があるかもしれませんが、お手軽感覚は防げると思います。食品側で規制をしてしまえば、今後何か新しい成分が出てきても、入れることができないので良いのではないでしょうか。

井上キャスター:

食品を作る上で「このように作ってください」というガイドラインを作ってしまえば、麻薬であろうが、どのような成分でもNOと言えるということですね。

法科学研究センター 雨宮正欣所長:

食品の材料について、果たしてそこまで規制することができるかどうかですね。そうなってしまうと新たな食品ができないことになってしまいます。やはりそのものを規制するという考え方、これ自体を変えていかなければいけません。つまり使う方の意識改革をしないと問題を解決することは出来ないと私は考えます。

井上キャスター:

意識改革だけでいけますでしょうか。

法科学研究センター 雨宮正欣所長:

「規制されてないから使いましょう」という考え方になっているので、新しいものが出てきたらそれを買おうという方向になっていますからね。