シリーズ「槌音の先に~首里城再建の記録」は、美術工芸品の修復に焦点を当てます。

首里城で火災が発生した際、場内には展示室と収蔵庫がそれぞれ2か所ありました。

その中に収蔵されていた美術工芸品のうち、修復が必要なのは364点。被害が深刻だったのは琉球漆器で281点を占めています。

大量の漆器の修復は前例のない作業となっています。

沖縄美ら島財団琉球文化財研究室・幸喜淳室長

「火事で全部扉が壊れていて、消防の方々と扉を切ってもらって中に入った瞬間にですね、湿度と温度でものすごく蒸し暑くて、入ったメンバーもすぐ汗だくになるくらい、熱いという状態でした。スチームオーブンのような状態に2日間ずっと美術工芸品が置かれていた」

火災当時、首里城内にあった工芸品の収蔵庫。通常、温度23度前後、湿度70%ほどに保管される漆器が、最大で温度97.4度、湿度100%の環境に長時間さらされました。結果、修復が必要となった美術工芸品364点のうち琉球漆器が281点と、被害が突出しました。

漆文化財修復師・土井菜々子さん

「やっぱり百点あれば百点百様で、それぞれ症状も状態も違うので」

漆文化財修復師の土井菜々子さん。首里城火災で被害を受けた琉球漆器の修復に火災直後から携わっています。漆器が受けた被害には、どれも同じ特徴がありました。

漆文化財修復師・土井菜々子さん

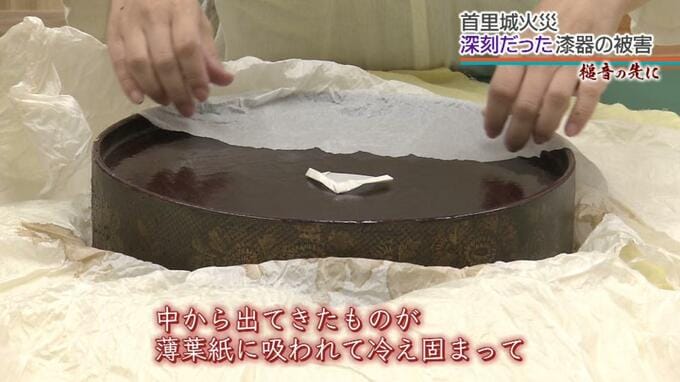

「(漆器の)木地や下地の中に水分や油分というのは含まれているんですね。中から出てきたものが薄葉紙に吸われてそれが冷え固まって薄葉紙が付着するという症状があった。それが今回初めて私たちが見た症状でした」

文化財を保護する薄い紙が漆器に付着。慎重に紙をはがす作業が必要になりました。すべての漆器から紙をはがす作業に費やしたのは丸一年。また、こうした被害も…

漆文化財修復師・土井菜々子さん

「経年劣化と同じような症状が一晩で出たんですね。通常だったら100年とかかけて出るような収縮だったり亀裂だったりが一晩で急に進んだ」

火災の熱と湿度で急速に劣化が進んだのです。

東京藝術大学非常勤講師・松本達弥さん

「この文様というか、このシミは今の段階では取れないと思う」

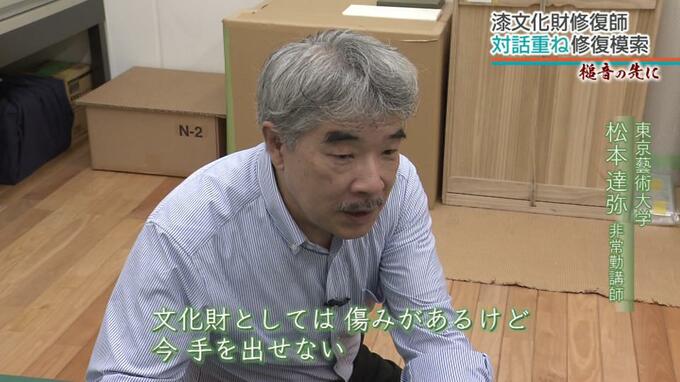

現在、沖縄と東京の2か所で修理が進められている琉球漆器。修復師のひとり、東京芸術大学非常勤講師の松本達弥さんが土井さんの元を2か月に一度訪れ、その進捗を確認します。

東京藝術大学非常勤講師・松本達弥さん

「塗膜がぷくっと浮いているでしょう。これは火災の影響で、木地の中に入ってる空気が抜けるとこがないんでこういう塗膜が浮いてしまってるんです。文化財としては傷みがあるけど今手を出せない」

話し合いを積み重ね、修復の方向性を決める二人。

漆文化財修復師・土井菜々子さん

「難しいのは、判断なんですよ。これをどこまで触っていいかってことなんですね。文化財っていうのは基本現状維持という考え方なので、まるで出来上がったときのようにぴかぴかにきれいにするわけではなく、その状態を後世まで遺していく。汚れは落とすんですけれども歴史は落とさないように心がけています」

新品同様に戻してしまえば、修復ではなくなってしまいます。歴史的価値のある文化財だからこそ、こうした話し合いは必要不可欠です。

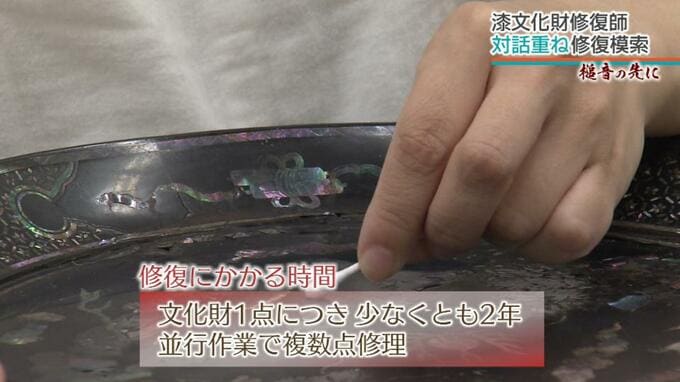

文化財1点の修復にかかる時間は少なくとも2年。しかし、漆文化財修復師は全国で10人にも満たず、県内では土井さんたった一人です。およそ280点の漆器を修復するのに少なくとも20年かかると話します。

(Q首里城は2026年の完成をうたっているが)

漆文化財修復師・土井菜々子さん

「なんで首里城はそんなに早いんだっていう思いはありました…なので、怖いのは、首里城が建ってしまうとみんな『できあがった』って思って、私たちの工芸品のほうが忘れられてしまいはしないかという不安はちょっとあります。やはりこれだけ長い期間かかる事業ですのでやはり人材育成というのがとても大事なことになってきます」

2026年の再建を目指す首里城。さらに長い時間がかかる美術工芸品の修復もゆっくりと進んでいます。

【記者MEMO】

沖縄県立芸術では首里城火災を受けて漆芸を学ぶ大学院生を対象に文化財保存修復の技術を学べる講義もおととしから開いている。

土井さんは、首里城火災があった歴史も残すために多くの文化財修復師が生まれてほしいと話していた。