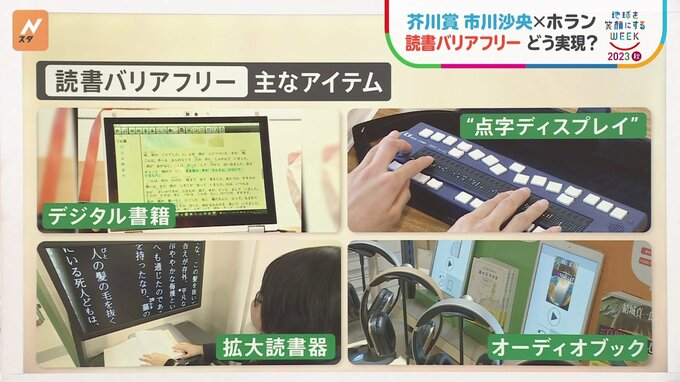

今使える「読書バリアフリー」の主なアイテムは?

ホラン千秋キャスター:

今回は「読書バリアフリー」を中心にお話伺ったんですが、「ハンチバック」という小説には「読書バリアフリー」を主軸に書かれているというよりかは、介助が必要な障害のある方が日々感じ得る「怒り」であったり、「不便さ」、それから「悲痛な訴え」みたいなものを様々書いている中の一つの要素ではあるわけなんですが、生活していく中で「とにかくフェアであること」ということを願っていらっしゃいました。

「フェアである」っていうのは、別にそこに優しさであったり、思いやりがあってフェアを実現するのではなくて、そもそもみんな平等なんだから、フェアっていうのを実現させるためには、そんな感情がなくても成り立つべきですよね、っていうことを様々な面で訴えていらっしゃるというところが、本当にそうであるべきだよなということを感じさせられたんですよね。

山内あゆキャスター:

つい何となく優しいっていう言葉を私達も使いがちなので、私も「はっ」とさせられました。

今回、「読書バリアフリー」について、今使える道具というのはどんなものがあるのか取材したのでお伝えします。

例えば、「デジタル書籍」は手で支える必要もありませんし、字の大きさを変えたり、いろいろな漢字に変換ができるものだということです。

それから、視覚障害のある生徒が使っているのが「拡大読書器」というものです。普通の本を置いてスキャンするんですが、彼女は黒ベースの方が読みやすいんですね。白ベースだと読みづらいので、黒ベースに変換して、字を大きくして本を読むことができる。

それから、文字データを点字にすることができる「点字ディスプレイ」。それから、最近増えてきた、スマートフォンでも使える「オーディオブック」。ただ、まだ十分ではないというのが現状のようです。

厚切りジェイソンさん:

「選択肢」が増えることは本当にいいと思います。僕もデジタル書籍だったら、漢字の読み方がわからないものをタップして読み方を覚えたり、すごい活用してる。それは本当にありがたく思います。ただの紙だったら、読み方がわからないものを調べるのは時間かかる。だから、「選択肢」が人のニーズに合わせて増えると、多くの人が知識を得ることに繋がる。

ホランキャスター:

障害のある・なしに関係なく、読書ということで考えると、私達はけがをしたり年を取ったりすることで、本との向き合いっていうのは変わってくるので、みんなに関係のあることなんだなっていうふうに思いますよね。

日比麻音子キャスター:

バリアフリーって誰かのためのものって正直思ってしまった部分があって、でも、誰のものというよりかは自分のためにどんなシーンでもどんな場面でも、より自分らしくいられる手段が増えるっていうのは当たり前のことですよね。