新シリーズ「槌音の先に~首里城再建の記録~」では、2026年の首里城再建までを追いかけます。

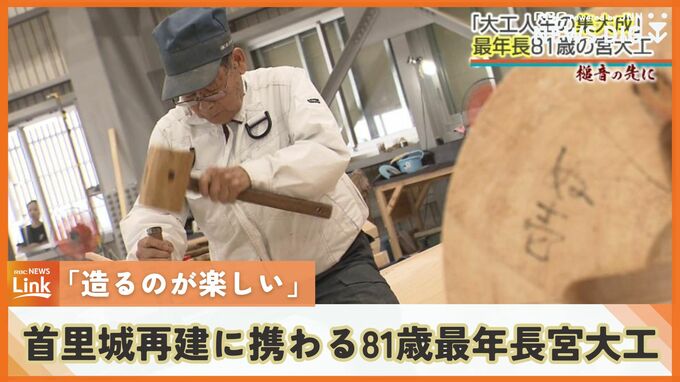

今回は、平成の復元に続いて令和の再建にも参加している最年長宮大工の男性に再建にかける想いを聞きました。

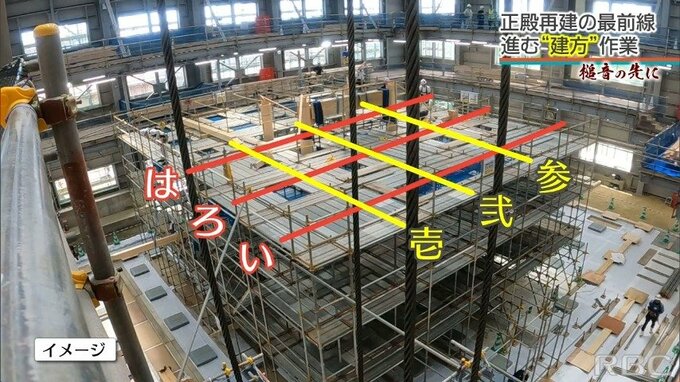

先月4日、正殿を再建する上での最初の一歩…ならぬ、最初の一本となる柱が建てられ、骨組みを作っていく作業=建方がスタートしました。今年中にメインとなる柱や梁を組むために、県内外から集まった宮大工が、総がかりで取り組んでいます。

山本信幸総棟梁

「我々の作業のあとに、塗りの作業があるから。なるだけ塗りの作業の時間を稼いだ方が、塗りにとっては非常にいいので。少なくとも、平成の時の工程を遅らせない。(大事なのは)チームワークね」

正殿の柱をどこに置くのか目印となるのが、縦に「いろはにほへと…」横に「壱、弐、参…」と書かれている表記です。柱には、”番付”と呼ばれる文字と数字が記載されていて、この番付をいわば住所代わりに、クレーンを使って建てられます。

直径およそ40センチメートルの柱に穴をあける作業を担当する1人が八重瀬町の大工・外間義和さん81歳。平成の復元にも携わっていて、宮大工の中では最年長です。経験を武器に使い込んだ道具を再び握ります。

外間義和さん(81)

「日本ヒノキは見た目は柔らかそうだけど、固い。道具を研ぐのは倍ぐらい。もうマメも出来て、痛みも感じなくなった」(Q:はじめてしばらくは?)「痛かったですよ」

平成の復元時にはタイワンヒノキだった素材が、令和の再建では固い節のある国産ヒノキに。同じヒノキでも、勝手は違います。

また素屋根内での作業は窓を開けていても温度がこもりやすいため、昼休憩以外にも、10時茶、3時茶と塩分補給は欠かせません。

こうした現場で週3日から4日働き続ける外間さんを支えているものがあるんです。

今回、特別に教えてもらいました。

(今あけたのは何ですか?)「これはきな粉」

茶碗一杯の牛乳にきな粉を大さじ2から3杯、ウコン小さじ1、ゴマ小さじ1を加えた特製の”きな粉牛乳”。これを4口で飲み干します。

(一気飲みすることでいい事ってあるんですか?)「一気飲みの方が、時間的に早いから」

休日は近所の施設や自宅でトレーニングをし、体も鍛えています。でもそれ以上に最年長の宮大工を支えているのは…首里城再建に携わりたいという、”思い”です。

中学を卒業してから、主に住宅を造ってきた中で、当時の親方に勧められて参加した平成の復元。桁違いの大きさの木材に胸を高鳴らせて。いつも以上の力でノミを入れ、柱と柱がハマった瞬間はー

外間義和さん(81)

「気持ちいいですよ。普通の民家だったら、時間をかければ一人でもできるが、正殿は大勢の人とじゃないとできませんからね」(やっぱり造るのが…)「楽しいですね!」

火災で首里城が焼失した時は、悲しさとも淋しさともつかない感情に襲われたといいますが、平成の復元時の棟梁に声をかけられ、”大工人生の最後の大仕事”として再建への参加を決めました。

節が多くてかたい素材を扱う中で、新たな気づきも…

外間義和さん(81)

「最初は”何でこんなに節があるのか?”と思って。ところが、節は小さい頃に枝打ち(切り落とし)をして、何百年も大きくなったもの。あの位の大きさだと、300年ぐらいになると思う。その300年も木を育ててくれた人たちの愛情があって、簡単には出来ないと思う」

そしてもう一つ、平成の復元と違うのが…

外間義和さん(81)

「今度の場合は、僕らは建方に参加できないから。年だから、それ以上は上がっていけない」(Q:叶うならば昔みたいにやりかたった?)「それはありますね。だって、向こうに入ることが出来ない。監督さんが立っているから」

首里城再建に携われることを誇らしく思うとともに、時々ちょっと羨ましそうに建方を眺めながら。外間さんは木槌を響かせます。