“学校以外の選択肢” どう整備するべきか

藤森祥平キャスター:

文科省も7年前からこういった通知を出して「何とかやっていこう」という流れができている。しかし、結局はフリーだけど、良く言えば自由、悪く言えば現場丸投げ、ということですよね。

プチ鹿島さん:

多分「まだ基準や制度が整っていない、これからどうするのか」というそういう会議での発言というのは、確かに理解できるんですよね。だから枠組みをどう作っていくか、という話だと思うんですが。さらに支援をする、具体的にどう証明していくのか、という話ですよね。

小川キャスター:

一言に「不登校の子どもたち」といっても、本当にその背景も様々で。「どうして不登校になってしまったか」ということも本当に様々な解決策っていうのが必要ですよね。

いじめられて馴染めなかった子や、ギフテッドと言われる子もいる。それぞれアプローチが変わってくるのでいろんな選択肢が必要なのに、その選択肢は全くない、というのが今の現状ですね。

プチ鹿島さん:

だから選択肢を具体的にという議論がもっと必要かと思います。

斎藤幸平さん:

もう1個重要なのは、フリースクールを拡充していけば問題解決か、というわけではなく、今の理不尽な校則や、理不尽な教師による指導というのを変えていかなければいけない。

そのことを考える際に私が重要だと思っているのが、今年「子ども基本法」ができて国連の「子どもの権利条約」を反映して施行された法律ですが、そこで言われてるのは「子どもたちが、大人と同じように権利を持つ主体として扱わなければいけない」。だけど今の義務教育は、校門を通ったら人権が否定されるようなところがなくはないわけで。そうすると、もっと本当に子どもたちの権利を尊重していくような教育、義務教育のあり方は何なのか、というのもあわせて変えていかないと、フリースクールに問題を丸投げしてしまってはいけないと思いました。

藤森キャスター:

小椋市長も「フリースクールに行くとよろしくない」みたいに聞こえるような表現じゃなくて、そもそもフリースクールの皆さんも「何とか子どもたちを学校に行かせたい」ってこれだけ頑張ってやってきたんだったら、学校そのものに本当にみんなが行きたくなるようにしようよ、と根本のところに触れればいいですよね。

プチ鹿島さん:

まずそこの環境を整える。あとは手弁当でやってる方もいると思いますが、お金がかかる、どこにでもあるわけじゃない、という。そういう問題だから、まさにどれを選んだらいいかわからないっていう、そこのまだ途上ですよね。

久保田 編集長:

地方に行くと周りにいなかったり、あったとしてもそこが子どもに合うのか、というのは本当に難しいんですよね。

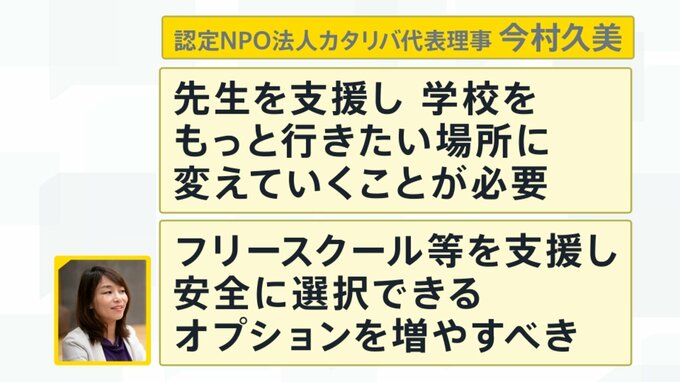

「先生を支援して、学校をもっと行きたい場所に変えていくことが必要。ただその上でも通えない子がいるので、その子たちが成長できるそんな場所として、フリースクールなどを支援して安全に選択できるオプションを増やすべき」と「カタリバ」の今村代表理事はこのように指摘をしています。

小川キャスター:

不用意な部分も多くあった今回の市長の発言ですが、どういった受け皿が必要なのか、という建設的な議論に繋がっていったらいいなというふうにも感じます。