なぜ日本メーカーは世界の潮流を読み間違えた?

小川キャスター:

ナンバープレートが有料化、185万円…。もう一つ(車が)買えちゃいますね。

そうした強引な政策も背景にあったということですけれども、片山さん。それにしてもなぜ、日本のメーカーはここまでEVに出遅れてしまったのでしょうか?

23ジャーナリスト 片山薫 記者:

このEV化のスピードというのは、実は中国だけではなくて他のところでも起きていますが、それを読み間違えたのではないかなと思います。

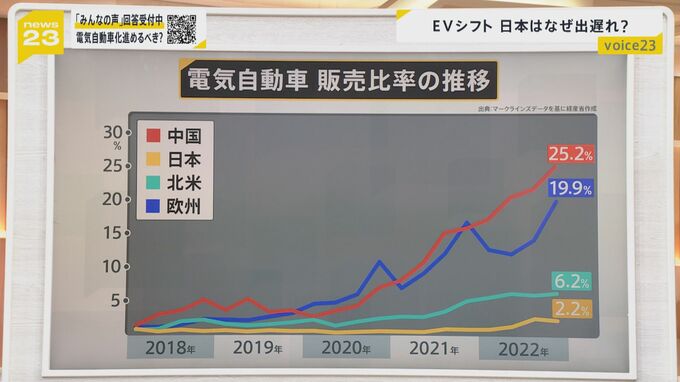

電気自動車がその市場でどれぐらい売れているかという割合のデータを見ていただくとわかりやすいんですけれども、中国は2019年からわずか3年で25.2%に。4台に1台がEVです。

ヨーロッパは2022年に19.9%で、こちらも5台に1台がEVです。

EV化が進んでいないので、あまり日本では感じないのですが、世界は大きく動いているという。この読み間違いが一つかなと。

藤森祥平キャスター:

日本は(2022年のデータで)たったの2.2%?

23ジャーナリスト 片山薫 記者:

そうですね。やはりハイブリッドが強かったのもあるので、どうしても世界の動きにちょっと追いつけなかった。また、関連産業への配慮もあったと思います。

データサイエンティスト 宮田裕章氏:

ハイブリッド車で世界を席巻した日本企業にとっては、EV化の進行が遅いほど有利だったんですよね。

ただ一方で世界、他の国は、それを早くしたほうが有利であると。今回、そこに環境問題や脱炭素といった大義が重なって、さっきの強引というような政策もありましたが、これでスピードが加速されているんですよね。

思い起こせば、日本がデジタル敗戦と言われたこのコロナ禍なのですが、まさに高度経済成長期の勝ちパターンですよね。その一つの働き方を続けたなかで、このデジタルにシフトできなかったというところがあります。

EV化が必ずしも正義とは限らないんですけれども、やはり「うちが儲かるためにもうちょっと待ってください」という企業の論理では止まらないですよね。

未来の可能性、持続可能な未来とつなげるなかでビジョンを描いていかないと、やはり新しいビジネスはつくれないのが現状だと思います。

小川キャスター:

世の中の潮流を読み間違えてしまった、というのがある?

コラムニスト プチ鹿島さん:

ここ数年の記事を読むと、環境対策のためというのもあるんですけれども、中国はガソリン車でかなわなかった世界的な自動車メーカーをつくることを目指していたという報道が多かったですよね。いわば国策。

さっきの強引な緑のプレートとか、ああいう国策をやられて、しかも世界の流れも読み間違えたというのは、なかなか日本のメーカーもキツいですよね。