日本が評価されてきた部分に、何を組み合わせるべきか

23ジャーナリスト 片山薫 記者:

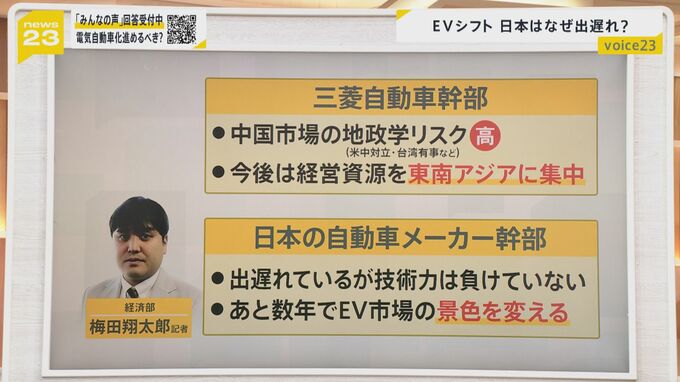

日本メーカーに経済部の記者が取材したんですけれども、日本の自動車メーカーはこんなことを言っています。

三菱自動車幹部いわく、この読み間違え以外にも、米中対立や台湾有事といった中国の地政学リスクがあったので、これも理由になったということです。

また、別のメーカーの幹部いわく、今は出遅れているけれども、たとえば生産技術や、これから車をつくる・変えていく技術は負けていないと。あと数年我慢すれば、EV市場の景色を変えることができるという強気な発言もしています。

小川キャスター:

日本の自動車メーカーが景色を変えるんだ、と。力強い言葉ではありますけれども、そうした未来が来るのかどうか…。

コラムニスト プチ鹿島さん:

だいぶ差がついていますからね。

僕、ペーパードライバーなんですよ。ですから正直、EVであろうがガソリン車であろうが、ちょっと訓練してちゃんと乗れるぐらいまでいければいい。安心して乗れる、そういう安全性みたいなところはこだわってほしいですよね。

小川キャスター:

そこが日本の強みでもありますからね。宮田さんいかがですか、勝機はあるのかどうか?

データサイエンティスト 宮田裕章氏:

このEVを取り巻く、100年に一度の変化といわれるのですが、これを自動車産業だけで捉えると失敗する可能性があるんですよね。

たとえばテスラを作っているイーロン・マスクは、なぜEVかというと、人類の未来の課題を解決するためにエネルギーが重要で、エネルギーの課題は溜められないこと。電池を進化させるための手段としてEVなんですよね。

なので彼はEVと、いわゆる再生可能エネルギーや、あるいはまちづくり。こういったものを組み合わせて考えています。

これから、テックジャイアントたちも自動車産業に参入してくる。いろいろな報道がありますが、やはり自動車産業と、たとえば観光やエネルギーを組み合わせて、未来をどうつくれるか。ここはすごく重要になっていくかなと思います。

23ジャーナリスト 片山薫 記者:

まさにそういう技術がこれからどう進化するかというのは、たとえばプチ鹿島さんのように普段乗らない方にとっての良いドライブモードみたいなものも、EVとともにIT技術を駆使することでつくっていけるのではないかなと。

そういう新しい車の可能性はあるなと思うので、私もまだこれからかなと期待はしています。

小川キャスター:

逆転の可能性はありますか?

23ジャーナリスト 片山薫 記者:

出遅れているけれども、これから勝負だ…というぐらいにしてもいいですか?

コラムニスト プチ鹿島さん:

一方で僕、記事で読んだんですけれども、中国で今、特に若者にウケているのが走るスマホみたいな車。

たとえばAIを搭載して、すぐ検索できたり、音声とか動画を楽しめたり、そういうエンタメ化がウケている。そこに日本が「安全性、安全性」といっても、太刀打ちできるのかという…。

データサイエンティスト 宮田裕章氏:

たとえば移動そのものが目的ではなくて、安全な移動のなかで美しい景色、紅葉を見ながら、自動運転で食事を楽しむとか。そうすると、移動そのものが楽しくなる。

日本のインバウンドの価値とか食の魅力とか、そういうものと組み合わせながら新しい価値をつくっていく。多分、いろいろなものの組み合わせのなかに可能性があるのではないかなと思いますね。

まさに鹿島さんがおっしゃっていたスマートフォンとの組み合わせというのは、可能性のある分野だと思います。

小川キャスター:

そうですね。日本車がこれまで評価されてきた部分と…

藤森キャスター:

新しい価値観と。

小川キャスター:

そこのハイブリッドで、と思います。