■日米首脳会談で「核ぬき」返還合意 その裏である“密約”が…

ベトナム戦争の最中、核兵器搭載可能なB52戦略爆撃機が配備されると、立法院議員の古堅実吉さんは、1968年2月、新たな決議を携え、佐藤総理のもとに向かった。

「佐藤総理は…心配することない、早くね、沖縄に帰って県民をなだめなさい、県民が理解できるようにしなさい。こんな調子なんですよ。人を馬鹿にしてる話でしょ。私は真正面から抗議する!そのように切り出してやったらね、何?って指さして、立ち上がってね、出ていけ、出ていけ、出ていけ!三歩歩んできましたよ」

実は、その前日(1968年2月26日)、佐藤は、核の持ち込みについて、国会でこう述べたばかりだった。

佐藤総理(当時)

「憲法だけの問題なら、問題ございません」

さらに、「一つの前提を決めて取り組めば沖縄復帰は非常に困難になる」と述べ、核を残したままの返還の可能性をにじませたのである。

古堅さん

「それ見ろ!言ったじゃないか」

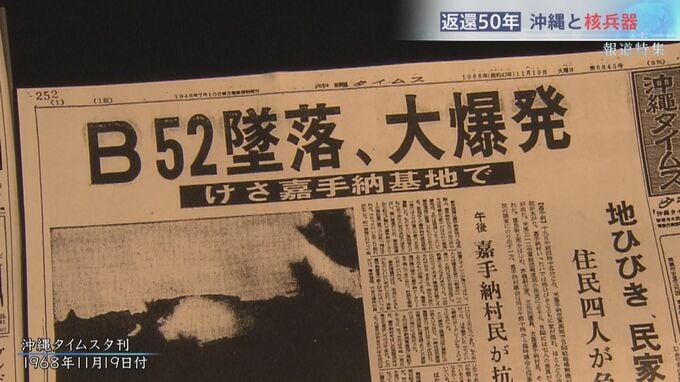

墜落現場のすぐ近くには核の貯蔵庫があった。反核感情はさらに強くなっていく。

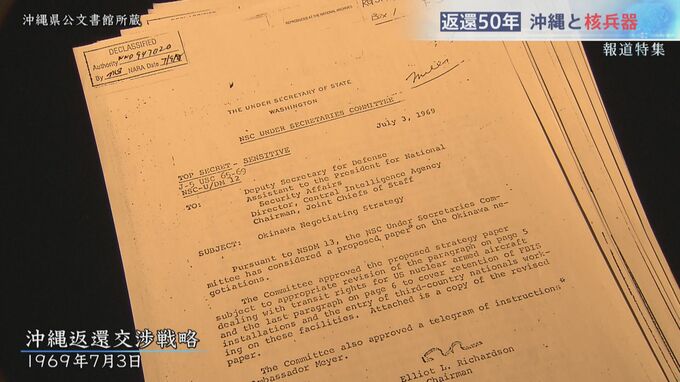

一方、アメリカは、その核をカードに日本との交渉戦略をまとめる。

“核貯蔵の継続を価値あるものだとする立場を使って、自由使用をめぐる駆け引きにおいて有利な立場を獲得すべきである”(沖縄返還交渉戦略 1969年7月3日)

琉球大学 我部政明 名誉教授

「こういった決断を引き延ばしていくことでその前にいろんな交渉をやっておきたいと。日本側が最も関心を持っていたのは核の話で、撤去してもらいたいがゆえにいろんな、その前に行われている交渉について妥協を努力する。妥協に妥協を重ねて一生懸命頑張るわけ」

そして、佐藤は、国民の反核感情に加え、核配備の重要性はなくなったという諮問機関の答申を受け、突然「核ぬき」を唱え始めた。

琉球政府最後の主席を務め、初代沖縄県知事となった屋良朝苗の膨大な日記やメモには、政権幹部らが屋良に語った言葉が残されている。

木村俊夫官房副長官の発言 (1969年8月18日)

“核は入れない”

愛知揆一外相の発言 (1969年8月20日)

“日本の承認なくしては自由に使えない”

愛知揆一外相の発言(1969年11月8日)

“核や自由使用等は当然認められない”

“沖縄の基地は整理縮小し最終的には撤去されるものと思う”

これらの会談の内容をメモしていた屋良の秘書・石川元平さんはこう振り返る。

「ものすごい言葉巧みにね、県民や屋良の懸念を打ち消すような形で。何度も何度もです」

そして迎えた日米首脳会談で、「核ぬき」返還は合意された。

佐藤総理(1969年12月1日)

「沖縄は核兵器なしに返還されることとなったのであります」

しかし、その裏で密約が交わされていた。緊急時には、核を再び沖縄に持ち込むこと、それに備え、核貯蔵地の嘉手納、那覇、辺野古をいつでも使用できるようにしておくこと。そして、アメリカは狙い通り基地の自由使用を手に入れた。