「安い水道を」「値上げすべき」変わった認識

片山記者:

1つ面白いなと思ったのが、住民側から値上げを提案した自治体があります。岩手県矢巾町で、あるワークショップを(2009年から)やって、住民に向けて行政サービスを学んでもらう機会を作りました。そこで水道行政も見る中で、普通だったら安い方がいいと住民も思っていましたが、実は子どもたちのためには値上げをすべきじゃないかという意見に変わってきたらしいです。

実際に老朽化した施設を見て、今後水道をどうしたらいいんだろうと議論する中で、子どもたちの立場に立った方がいいんじゃないかという話になったそうです。

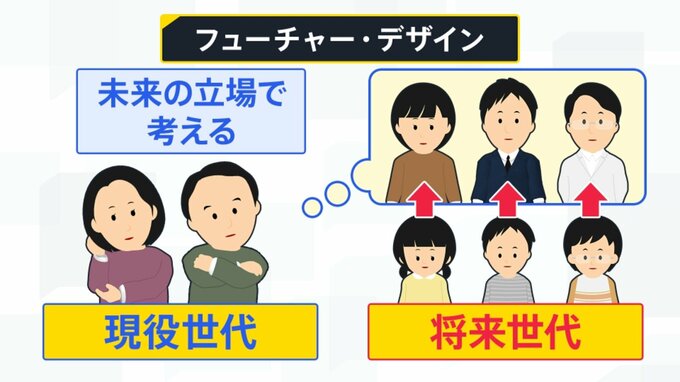

将来、子どもたちにどういう立場にいてほしいのかという未来の立場で考えると、現役世代が負担した方がいいのはないかという「フューチャー・デザイン」は、新しい考え方だと思いました。

「将来世代」として考える水道

浜田氏:

そういった手法で、住民同士で街づくりを話し合うことは注目されていますが、水道事業だけではなく、将来世代の目線で見るということで見れば、おそらく街づくり全体を考えなければいけないのかな。

つまり、人口が増えていた高度経済成長期は街がどんどん郊外に伸びて、結局、水道管も伸びているわけです。でも人口減少の時は街をコンパクトにしていく。つまり住みたいところに住めるわけでもなくなっていく。もっと言えば、水道事業だけではなくあらゆる公共サービス・行政サービスがこれから財政難の中で維持できなくなることがあるわけです。今、奈良市でやっているのは、ゴミの収集を住民自治の形でやることで、財政難を補っていくことも実験的に始まっているので、注目していきたいと思います。

斎藤氏:

岩手県矢巾町は現状を知るだけではなく、40年後の市民の気持ちになってディスカッションしてみようと相手の立場になってみることで人々の意識が変わっていきます。

あともう一点言っておきたいのは、値段が上がることは別に確定してないんですね。例えばダウンサイジングして適正規模にして広域統合をして、浄水場の数や取水施設を減らしていく方法もできます。また、小水力発電を組み合わせて少しお金がもうけられる形にしていくなど別の方法もあるので、今はラストチャンスだということです。