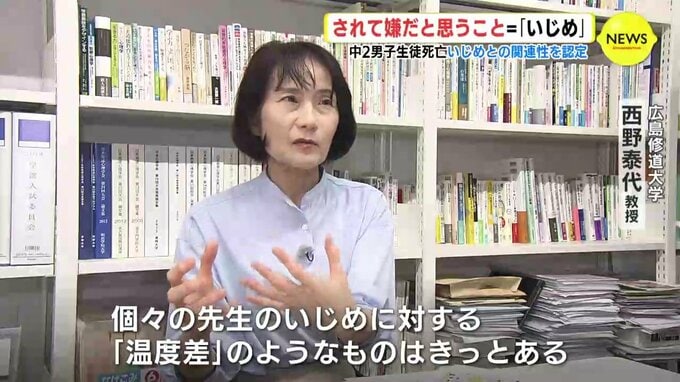

学校と調査委員会の「いじめ」の定義に温度差?

なぜ教育委員会と調査委員会の「いじめ認定」に差が生じたのでしょうか。過去、別のいじめ問題で調査委員を務めた広島修道大学の 西野泰代 教授は「いじめの定義」の認識に違いがあったのではないかと指摘します。

広島修道大学 西野泰代 教授

「本人がされて嫌だと思うようなことが起これば、それはいじめです。ですが、個々の先生のいじめに対する認識に温度差のようなものはきっとある」

10年前に施行された「いじめ防止対策推進法」では、本人が傷つき、「心身の苦痛」を感じれば「いじめ」だと定義しています。調査委員会は「いじめ」とは、何がどう行われたか以上に対象の児童生徒が傷ついているどうかが重要な判断要素だとしました。

父母の複雑な胸中…「笑顔を取り戻さなければならない」「恨みより許しを…」

今回、生徒の母親も父親を通じて、思いを文字にしてくれました。

「今でも毎日息子のことを思い、涙が出ます。どうして自分が生きて、息子が死ななければいけないのか、代わりに死ねたらどんなに良かったか。毎日自分を責めていました。息子は優しい子でした。私が泣くと、きっと息子は自分のせいだと自分を責めるだろうと思いました。だから息子のためにも残された家族に笑顔を取り戻さなければいけない。なんとか日常を取り戻さなければいけない。いつまでも泣いていてはいけない。家族で必死に励まし合い、助け合いながら今まで過ごしてきました。今でも、息子の代わりに死ねるならすぐに代わってあげたいという気持ちです」

父親は「今は許すことも必要なのかなと感じている」と話します。

生徒の父親

「関係した生徒から謝罪などの機会があれば、恨むということよりも、許すということができたら互いにとって良いことなのかもしれないと感じています。言葉は人を殺すこともある一方で、人を救うこともできる。そんな優しい言葉があふれる世界になれば息子も喜ぶと思います」