36人が犠牲になった京都アニメーションの放火殺人事件で、殺人などの罪で起訴された青葉真司被告(45)の初公判が9月5日に始まりました。刑事弁護に詳しい川崎拓也弁護士が裁判のポイントを詳しく解説しました。▼最大の争点となる刑事責任能力の有無・程度による違いと精神鑑定の方法、「心神喪失者の行為は罰しない」などと定める刑法39条を説明したうえで、川崎弁護士は「36人の命がなくなったことに何も思わない法律家も裁判員もいない」とし、「裁判員は非常に厳しい判断を迫られる」と話しました。(2023年9月5日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)

川崎拓也弁護士:ダンス営業が風営法違反に問われた「クラブNOON裁判」など7件の事件で無罪判決 刑事事件のほか企業法務も手掛ける

3回の冒頭陳述の意図は?143日間の長期審議

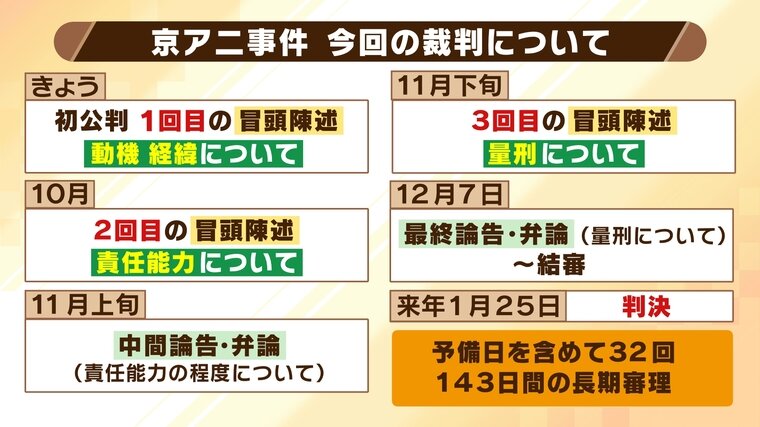

――初公判が行われました。冒頭陳述が行われ、動機・経緯などについて話がありました。そしてこの後、10月には2回目の冒頭陳述でこちらは責任能力について、そして11月下旬に3回目の冒頭陳述でこちらは量刑についてということです。合計で3回の冒頭陳述が行われるという、この形はどういうふうに見たらよろしいでしょうか?

川崎拓也弁護士:冒頭陳述というのは通常は証拠調べのスタート地点で、1回だけするというのが一般的ではあります。ただ、やはりこうして審理期間が長いと、証人が出てくるのがかなり先になってしまう。そうするとそのポイントも最初に聞いただけではやっぱりわからなくなっちゃうので、重要なポイント3点に絞って、それぞれで冒頭陳述をして、争点を明確にし、証人のどこをしっかり聞けばいいのかっていうことを明らかにするために、あえて3回に分けているんだと思います。

――判決は来年の1月25日、予備日を含めて32回143日間の長期審理ということで、これはやはり異例の長さということが言えるんでしょうか?

川崎拓也弁護士:そうですね、一般的な裁判員裁判の期間と比べると相当長いですけれども、今回やはり被害者の方がたくさんいらっしゃる、お一人お一人に人生がある、そういったことも法廷で明らかにしていく。さらには判決が極刑も予想されるようなところもありますので、そこはやはり慎重に、一つ一つ丁寧に審議をしていくという意味では、これぐらいかかってもやむを得ない、逆にこの手の事件であれば、これぐらいが一般的なのかなというふうにも思います。