先史時代 湖から長い水路を引いた方法とは?

それにしても日本で言えば縄文前期、重機はおろか鉄の道具も持たない人々が、どうやって湖から長い水路を引くことが出来たのでしょうか?

世界遺産「バジ・ビムの文化的景観」には、ウナギ養殖場のある湖の近くのバジ・ビム火山も含まれています。かつて活発な火山活動をしていた山で、ここから流れ出した大量の溶岩が川をせき止め、湖や湿地帯を生み出しました。

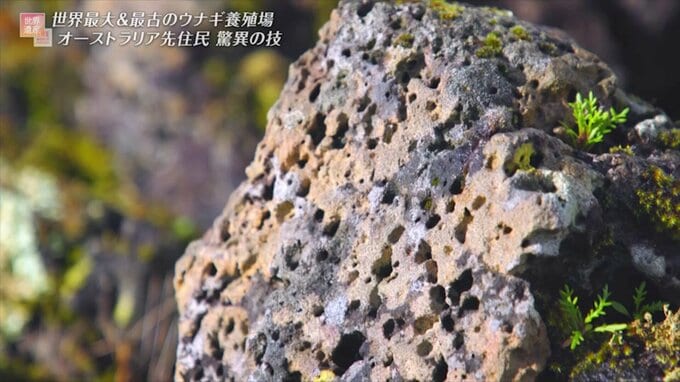

今でもバジ・ビム一帯の大地を覆っている溶岩は、内部に気泡の多いタイプのもの。先住民は、この溶岩の上でたき火をすると内部の気泡が膨張し、岩がボロボロに崩れることに気づいたのです。

この溶岩の性質を利用して、彼らは水を通したいルートに沿って、溶岩大地の上で火を焚き、ボロボロになった岩のクズを取り除いて水路を作りました。先史時代に行われていた、驚くべき技術です。

SDGsの先駆的存在でもある「バジ・ビムの文化的景観」

世界遺産には「〇〇の文化的景観」と名付けられたものが、いくつもあります。文化的景観は英語でCultural Landscapeと言いますが、自然をうまく利用して人類が生きるために作り出した景色のことで、世界遺産では「自然と人間の共同作品」と定義されています。

バジ・ビムの場合は、火山と溶岩が生んだ湿地帯という地形を利用して、先住民が作った水路や堰が自然の中に点在する景色が、文化的景観としての価値を認められたわけです。

さらに、グンディッジマラ族のウナギ養殖は、実に6000年以上も持続しました。「バジ・ビムの文化的景観」は自然と人間の共同作品であると同時に、SDGsの先駆的存在でもあるのです。

TBSテレビ「世界遺産」プロデューサー 堤 慶太