新学期が始まった。元気そうに学校に通う我が子を見て、不登校は他人事だと感じている人もいるかもしれない。しかし、不登校新聞・編集長の石井志昂さんは、「学校に行きたくない」は子どもの最終段階のSOSで、それまで親は気づかないことが多いと指摘する。子どものSOSに早期に気づくにはどうしたらいいのだろうか。

不登校の児童・生徒が増加、さらに『隠れ不登校』という問題も

文科省は『不登校』を1年で欠席30日以上と定義している。この定義による小・中学校の児童生徒は21年度は過去最多24万4940人で、過去10年で倍増している。

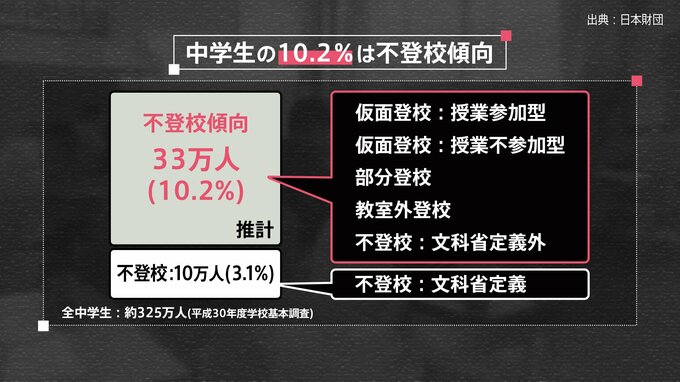

これだけでも深刻な数字だが、加えてこんな調査(※1)がある。日本財団によると、『不登校』の定義に当てはまらないが、学校に馴染んでいないと思われる不登校傾向の生徒は、調査が行われた2018年の段階で、全中学生約325万人の10.2%にあたる約33万人と推計され、約10人に1人が『隠れ不登校』(年間欠席数は30日未満)にあるこというのだ。

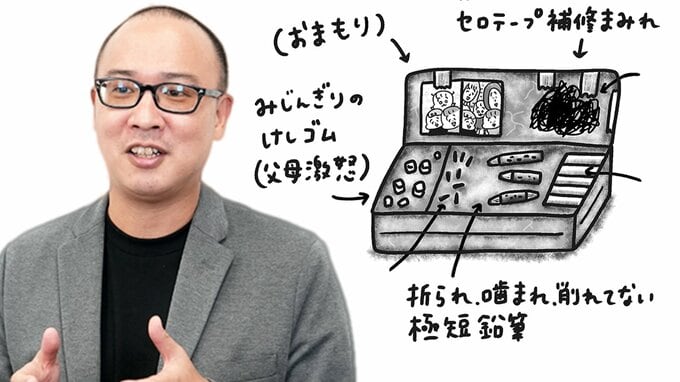

『不登校新聞』編集長の石井志昂さんは、これまで不登校の当事者ら400人を取材してきた。子どもが「学校に行きたくない」と訴えるとき、子どもはすでに我慢の限界に達している状態だと指摘する。子どもたちに何が起きているのか。そして、早期に子どものSOSに気づくにはどうしたらいいというのだろうか。

ーー不登校だけでなく、不登校傾向の子どもたちも多くいるのですね…。

石井志昂さん(『不登校新聞』編集長)

「文科省の定義で欠席30日以上、言い換えると、週1日以上休む子どもなんですね。

それに加えて『隠れ不登校』『仮面登校』などとよばれる子どもたちは、授業に参加していても、学校に行きたくないと思っていたり、給食だけ行く、放課後だけ行く、という形で、欠席はしていなくても、学校に行けている、勉強している状態ではありません」

ーー学校に意欲を持てない子どもが増えているのは、なぜなのでしょうか?

「この10年で言えば、小学生の数が増えています。いじめの低年齢化などが背景にあると思います。

また、コロナの影響もあります。学校生活が変わり、子供たちにストレスがかかっていて、苦しんでる子が増えていることも理由だと思います」

子どもがなぜ不登校になるかについては、子どもの気持ちと向き合い、何に苦しんでるのかを把握するように努めることだ必要だと石井さんは強調する。

では、具体的にどんな子どもの様子に着目すればいいのだろうか。