「また女か」「女性が継ぐと祟りが」トートーメーの継承問題

1980年3月に開催された「男女平等に向けて沖縄の習慣を見直そう。トートーメーは女でも継げる」と題されたシンポジウム。ここでは差別されてきた女性たちが思いの丈をぶつけていました。

中村文子さん(故人):

「 “また女か” 、この露骨な一言に、産褥中の妻たちがどれほど泣かされたことか。家を継ぐこと、位牌を受け継ぐことに男女の差別があろうはずはありません」

当時、位牌・トートーメーには、いくつかのタブーがあり、女性が継ぐと祟りがあると考えられていました。

宮里悦さん(故人):

「私たち女が継げば祟りがある。男が継げば、長男が継げば祟りがないってそりゃ、おかしい話でね。みな避けて通るけどね、避けて通られない」

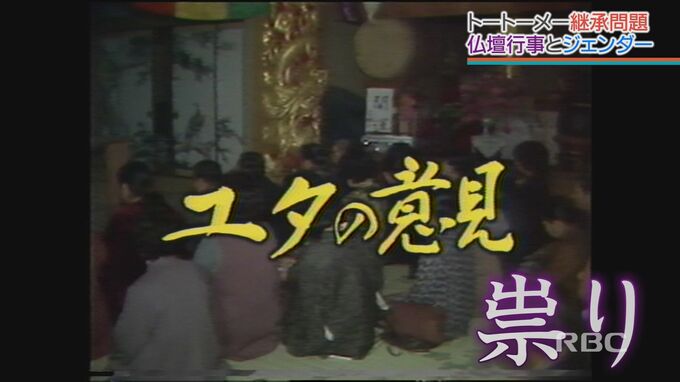

「祟り」の思想については、沖縄の民間霊媒師(シャーマン)・ユタも登場し、白熱した議論が展開されます。

ユタの女性:

「霊視というのは、全くテレビに映るみたいになるわけですよ。そして『私はこういう者だ』と出てくる。そして言う。『私は何代だ』と。あなたはね、こういう方に、何代の方に供養するのがあるから、気持ちが向けばね、供養してあげてくださいと。供養してくださいということであって、祟りがありますよっていう人はいないと思います」

トートーメーの継承問題に詳しい宮城晴美さんは「祟り思想」は、戦後の混乱の中で生じたものだと考えています。

継承問題に詳しい 宮城晴美さん:

「社会的に非常に混乱する状況の中で、民法が新しくなって男女平等になって、そして財産も女の子に継がせないといけない。こういったどさくさの中で、祟り思想が出てきたということを思ってます。それまではどんなに資料を読んでいても、こうしなければ駄目っていうのがないんですよ」

男女平等の新しい民法が沖縄に施行された1957年は、沖縄戦で亡くなった人の13回忌の年でした。

宮城晴美さん:

「自分の子どもや、あるいはその親が、どこで亡くなったかわからないでそれを供養しようにもどうしていいかわからない。そういうどさくさの中で、新興宗教がどんどん出てきたんですね」

法的には男女平等となったあとも、女性たちは祟りの思想と、慣習に縛られ続けたのです。

宮城晴美さん:

「これがあるから、子供たちが帰ってきて、親戚が集まる場所ができる。それを自分がもてなす喜びがあるという、そういった人たちもいるわけですよね、そういったことを絶対否定しちゃいけないと思います。家族の中で何がベターか、あるいはベストか、という方法を考えていく」

今、ライフスタイルにあわせて、新しい仏壇行事の在り方を模索する女性も増えています。