女性の負担増す仏壇行事 どう解消すべき?

慎重に運び込まれているのは、沖縄の伝統的な仏壇です。こちらの家では、初盆にあわせ仏壇を購入しました。

照屋漆器店 7代目・照屋慎さん:

「一番上の方がトートーメー。両端のほうにお花が入ります」

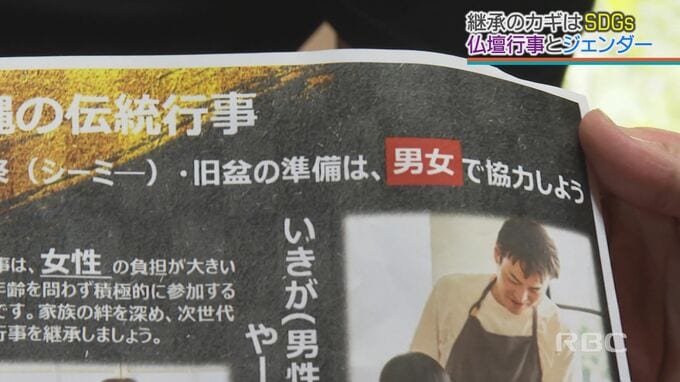

お供えの方法など一通り説明があったあと、仏具店の店主があるチラシを差し出しました。

照屋漆器店 7代目・照屋慎さん:

「お盆とか旧正とか、そういったものに関して、女性だけじゃなくて男性のほうも積極的に動いてほしいということで」

仏壇の行事は「男女」で協力しよう、というお願いです。

チラシを受け取った男性:

「(男女協力は)言ってみれば、当たり前のことではあるんで、みんな誰しもに振りかかることではありますので、教えていただいてありがたいと思います」

男性に行事への参加をよびかけていたのは、1868年創業の照屋漆器店。7代目の照屋慎さんは、去年からSDGsの「ジェンダー平等」を推進しようと、啓発活動に取り組んでいます。

男女の格差が仏壇行事の継承に影を落としていると感じたためです。

2年前に照屋漆器店が行った調査では、「沖縄の仏壇行事を残していくべきか」との問いには、半数を超える人が残すべきと回答したものの、男女別では、女性が男性より17ポイントも低い結果に。

女性の半数が仏壇行事への負担感を感じていました。

照屋漆器店 7代目・照屋慎さん:

「女性の負担がかなり大きいということで、負担をどう解消していくか。それをやらないと次の世代につなげていけない」

なぜ仏壇行事で、男女の役割が固定化されているのでしょうか。その背景を知る手がかりが、1980年にぼっ発した、お位牌「トートーメー」の継承問題です。