原子力の“平和利用”という言葉が果たした“効果”

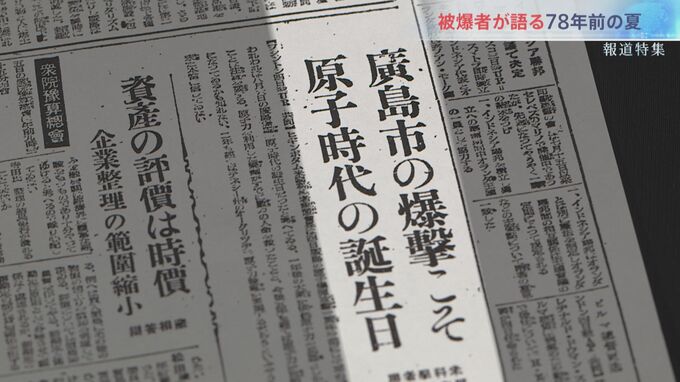

そんな惨状から1年後の広島の地元紙には、意外な見出しが並んでいる。

「広島市の爆撃こそ原子時代の誕生日」

「米日合作都市 恩讐越えて再建せん」

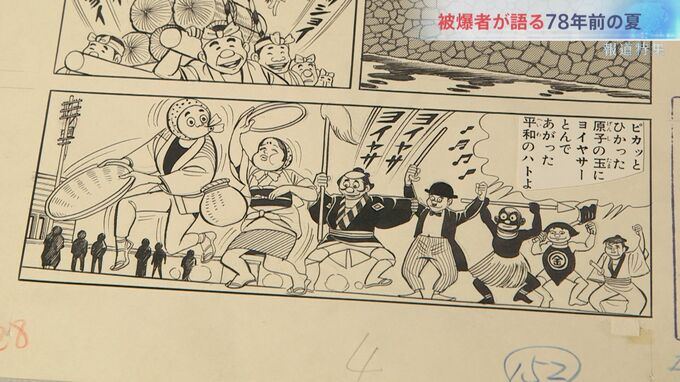

アメリカ占領下にあった状況が色濃く反映されていた。さらに1年後、被爆2年の広島は、祝祭的な空気に包まれていた。平和祭と名付けられた催しで披露されたのは、平和音頭。『はだしのゲン』にも描かれた。

『はだしのゲン』より抜粋

「ピカッとひかった原子の玉にヨイヤサー、とんであがった平和のハトよ」

新聞の見出しには「歓喜でもみくちゃ」とある。

切明千枝子さん

「どんちゃん騒ぎだったんですよ。仮装行列、盆踊り大会みたいにみんなが踊りながらパレードしたり。みんな大きな苦しみや悲しみを抱えていたんですけど、それを押し隠して、元気を出してにぎやかにやろうってことだったんだろうと。3、4年続きましたね、それからだんだんちょっと違うんでないのという意見も出てきたり」

被爆地の意識は、長い時間の中でその価値観が揺れながら変容していった。記憶をいかに継承するのか、被爆の苛烈さを物語る痕跡を残すのか。

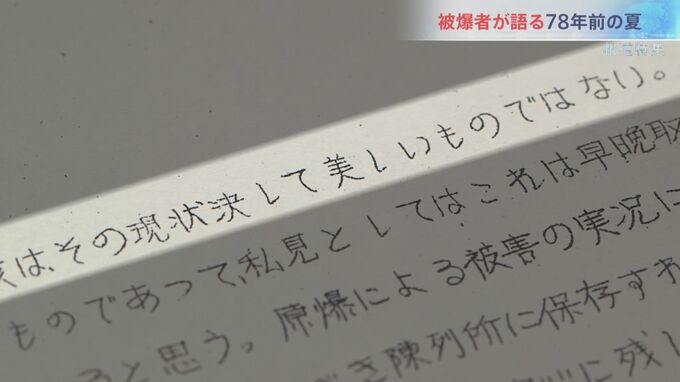

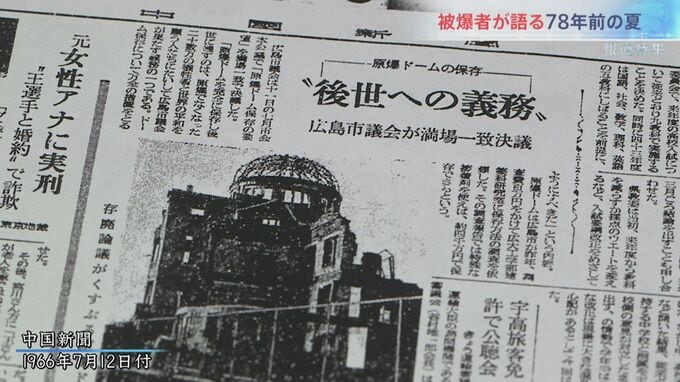

今や世界遺産となった原爆ドームについて、当初、平和記念都市建設計画の委員長はこう考えていた。

「残骸は決して美しいものではない。平和都市の記念物としては極めて不似合のもの」

その後、保存か否かをめぐり、議論は揺れ続けるが、市議会はついに保存を決議。被爆から21年が経っていた。

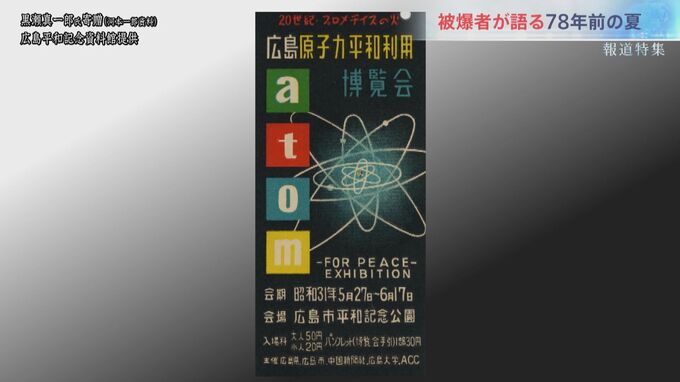

実相を語る資料館も翻弄されていた。それは原子力平和利用への熱。資料館を原子力の博物館にという構想が持ち上がり、そこで行われたのは、行政やメディアがアメリカの機関とともに主催者となった原子力平和利用博覧会。当時高校生の原田さんが訪れていた。

元平和記念資料館館長 原田浩さん

「当時と現在を比べても、一つの流れと言うのは変わってないと思いますね。流れの一つは原子力平和利用博覧会のところから始まると思います。広島の資料を一切展示はしない。展示するものは原子力の平和利用につながるものだけをやるんだと」

ーー被爆の実相に関するものは?

原田浩さん

「全くない」

しかし、違和感はあまりなかったという。「平和利用」の言葉が果たした効果だった。

原田浩さん

「こんな素晴らしいことに使えるのかというのは、私だけじゃなく、多くの人はそう思ったと思います。非常に強く印象に残っているのは、実験用の原子炉の模型を置いたんです。要になるところ(=主催の行政、メディア、大学など)をきちっと押さえた上で、展示にいったというのは見事な成果だと思いますね。すごい洗脳があったと思いますよ」

そこから10年以上の時を要し、原子力平和利用の展示は一掃される。被爆地の資料館としての位置づけがようやく確立した。

原田さんが平和行政に取り組む中で直面してきたのは、国の考え方との落差だ。