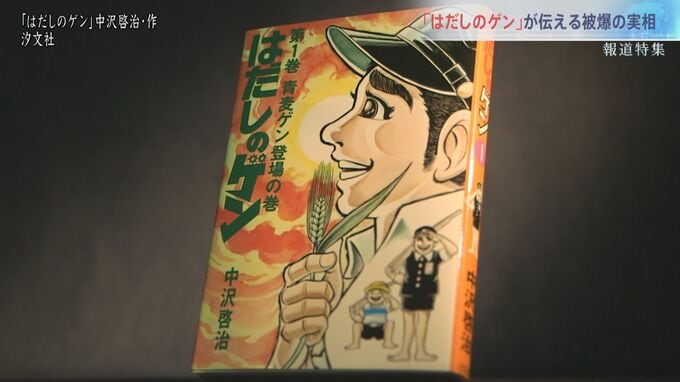

核を巡る議論を考える時、果たして被爆地の声に正面から向き合ってきたと言えるのか。78年前の被爆の実相とは何か、原爆の恐ろしさを伝える漫画『はだしのゲン』が、広島市の平和教材から削除された出来事から、改めて考えていく。

“限られた時間内に、漫画の一部で被爆の実相を伝えるのは難しい”

被爆78年の広島。半世紀読み継がれてきた漫画作品をめぐり、大きな波紋が広がった。『はだしのゲン』が、広島市の平和教育の教材から削除され、別の題材に差し替えられたのだ。

『はだしのゲン』とは、漫画家・中沢啓治さんが描いた、自身をモデルにした「ゲン」が被爆から立ち上がる物語。被爆者の団体などから、広島市教育委員会に抗議の声が相次いだ。

『はだしのゲン』は、広島市の小学3年生の平和教育の教材に家族のきずなを通して平和を大切にする心を持たせる、を目標に採用された。ゲンが家族の前で浪曲を歌う場面、病弱な母に生き血を飲ませようと鯉を盗む場面が使われていたのだが…

『平和教育プログラム検証・改訂会議』より

「浪曲でみんなを明るくしようとする状況が子どもには理解が難しい」

「鯉を盗む話など子どもたちの関心に合わないんじゃないか」

教育委員会側は、削除の経緯をこう話す。

広島市教育委員会 指導第一課長 高田尚志さん

「子どもたちに家族の大切さというのを教えようと思ったら、ゲンの家族がどういう家族だったかということをまず教えないといけない。本来の学習の目標にいくまでに教材研究とか教材作成に結構な時間を取られる。さらにそれを子どもたちに伝えるのにも結構な時間がかかる。代わりの教材を作っていきましょうとなった」

限られた時間内に、漫画の一部で被爆の実相を伝えるのは難しいと判断したという。

一方で、このことが報じられると、作品の販売数は急増。広島の書店でも、コーナーを設けての販売が続いている。『はだしのゲン』が伝え続けた実相とは何だろうか?