◆研究者が高く評価する実体験のルポ

大砲を引くのは車がなければ馬でしたが、「フィリピンには馬がいる」と聞いて大砲を持ってきた将校がいて、山本さんは呆れてしまいます(105ページ)。「現地にいるから徴発せよ」と言われて来たのに、馬はいません。「員数」としてはあるが、実体がないのです。

将校は「水牛が使えるとも聞いた」と言うのですが、水牛は水辺の泥水の中に生息していた動物で、草原を疾駆する馬とは違います。1日に3時間水に入れてやらなければすぐ弱ってしまいます。

地面に生えている草しか食べないので、エサが大量に必要で、さらに食事にとても時間がかかります。馬のようにはいかないのです。これでは全く役に立ちません。現地に行けば何とかなるはずだという「員数主義」が行われていたのです。当時の日本軍はむちゃくちゃだなと思います。

山本さんは自分が体験した実態から「日本人の考え方」みたいなものを書いています。戦後、ずっと日本人のあり方を論じていく「保守系論客」として活躍していましたが、根底には戦前の日本のこのひどさがずっとあった、ということがこの本を読んでよくわかりました。

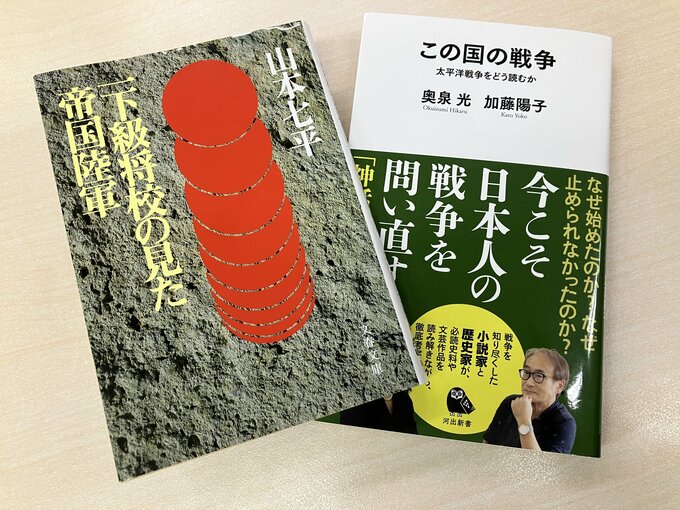

実はこの「一下級将校の見た帝国陸軍」は、一つ目に紹介した「この国の戦争:太平洋戦争をどう読むか」で「とてもよく書かれている」と紹介されていた本でした。

奥泉 「一下級将校の見た帝国陸軍」(1976年)は名著ですね。

加藤 私もそう思います。何度読んでも、その度に新しい発見があります。 その度に新しい発見があります。

奥泉 いままさに読まれるべきだと思う。(251ページ)

この記述を読んだので、山本さんの本を買ってみました。2冊とも、おすすめです。

◆戦争は自然災害ではなく「人災」だ

冒頭に紹介した毎日新聞の栗原俊雄記者は「戦争は自然災害ではない」とコラムに書いていました。誰かの作為(やったこと)や不作為(やらなかったこと)によって起きる「人災である」と。この2冊の本を読むと、本当にそうだと思うのです。その理由について、栗原記者はこう書いています。

「当時の政治家を選んだ国民にも責任がある」という主張をしばしば聞くが、大日本帝国では、国民が選ぶことができる国会議員は衆院議員だけで、選挙権は長く一定の納税額がある25歳以上の男性に限られた。1925年、納税規定が撤廃されたが、女性の選挙権は認められなかった。有権者は全人口の20.8%でしかなかった」(毎日新聞8月5日朝刊コラム「現代をみる」より)

そんなことを、僕らは「感覚」として失ってしまっています。女性に参政権なかった時代。国民の半分は選挙権がなくて、さらに納税規定もあって投票できなかった…。誰かの「やったこと」もしくは「やらなかったこと」によって起きた戦争。「人災だ」という栗原記者の主張には、こういう背景があります。選挙は「制限選挙」で「普通選挙」ではなかったのです。

そんな制限選挙の末に選ばれた政党の党首が首相になるのは、さらに困難でした。五・一五事件(1932年)で犬養首相が殺された後、45年の敗戦までに11人が首相になりましたが、うち8人が軍人でした。残りの3人も官僚や貴族院議長で、選挙で選ばれた首相はいません。そして対米開戦時の東条内閣に、衆院議員は1人もいませんでした。