その答えがお好み焼きだったのです。

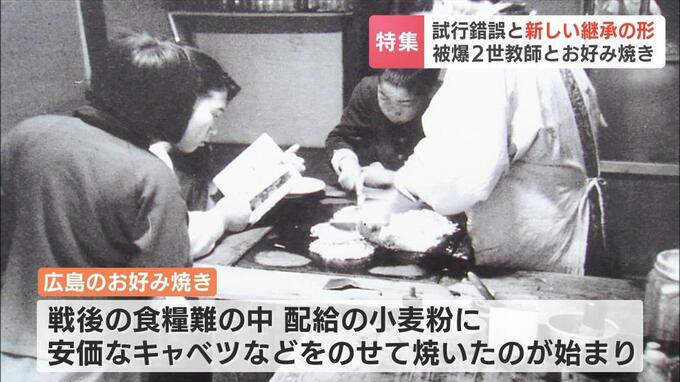

お好み焼きは、被爆後の食糧難、アメリカ軍の配給が多かった小麦粉に海産物や安かったキャベツをのせて、重ね焼きしたのが始まり。

腹持ちをよくするために焼きそばを加え、戦後の復興とともに、今の形になりました。

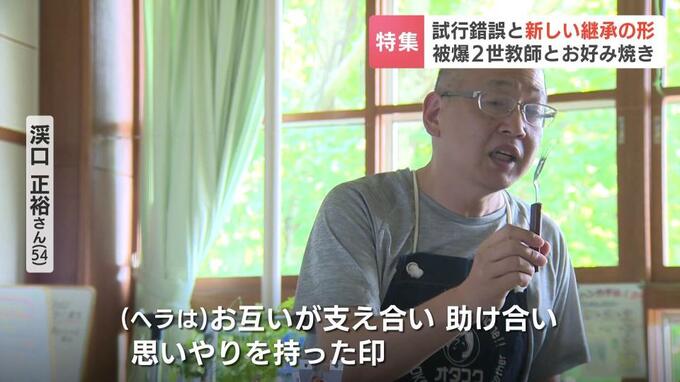

授業をする渓口さん

「生きていくためにお好み焼きを焼いていたときに、何が貴重だったかというと水なんです。洗い物を少なくするために、へらを使って食べた。だからこれ(ヘラ)はね、お互いが支え合い、助け合い、思いやりを持った印なんです」

子どもたちにとって身近な「食」を通じて、78年前、広島で起きた出来事に思いを馳せてもらう。

6年生 関口昊太(こうた)さん

「原子爆弾より大きな爆弾とか強い爆弾がいっぱいあるのは、ちょっと…と思った」

6年生 板谷萌音(もね)さん

「(広島で)どんなことがあったのか、どれだけつらい思いをしたのかっていうのが分かってすごく怖くなった」

渓口正裕さん

「広島もそこには今の僕らとなんら変わらない生活があった。ウクライナの戦争も、何年か前は普通の生活がそこにあった。子どもたちにも、そこをいかに人ごととか過去にあったことの昔話ではなく、今の自分たちの身になって考えてもらえればなと」