■なぜ「ニュータウン」のスーパーは姿を消した?

住民がいなくなれば商売も成り立ちません。スーパーは19年前に撤退・・・店がなくなれば、新たな住民もなかなか入ってきません。山陽団地はいまその「負のスパイラル」に陥ってしまっているのです。

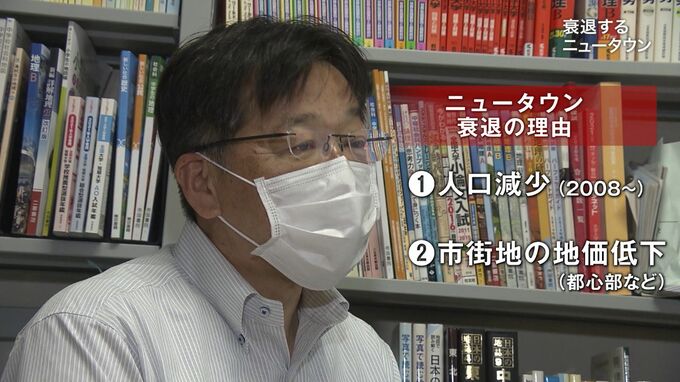

なぜこのように郊外の住宅団地は衰退していくのか。専門家は「人口減少社会」の到来が大きく影響していると指摘します。

(ノートルダム清心女子大学 森 泰三 教授)

「2008年から日本全体が『人口減少時代』に入っていて、地価が市街地でも低下した関係で家を求めやすくなっている」

「そういうことで『郊外へ郊外へ』という時代から『都心回帰』が見られているので、『都市周辺の何処へ家を求めていくか』という形に大きく変わってきている」

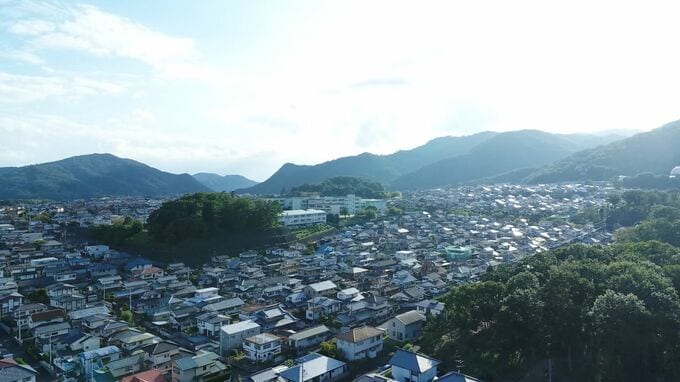

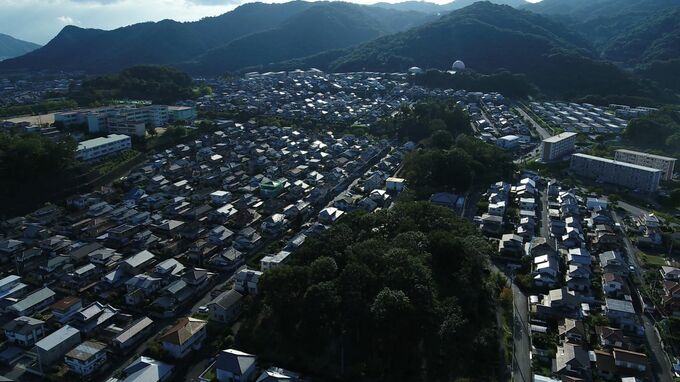

■山陽団地だけではない 衰退が見られる街

さらに郊外における衰退は、他のエリアでも多く見られるといいます。

(ノートルダム清心女子大学 森 泰三 教授)

「例えば倉敷市の周辺で言えば『庄パーク』とか『西坂台』とか…場所的には倉敷ICの近くで、多くの住宅団地と同じように丘陵地を造成して作られた。その中で『自動車に乗らない』となった場合には、非常に不便さを感じる人もいるのでは」

西坂台団地にもスーパーはなく、路線バスも通っていないため、車がない人は倉敷市街地とを結ぶ1日6往復のコミュニティータクシーが頼りです。

(西坂台団地の住民)

「これでだいたい倉敷市中心部い1時間で買い物して帰ってくる。ここは不便です。コミュニティータクシーがすごく便利で利用している、これが頼み」

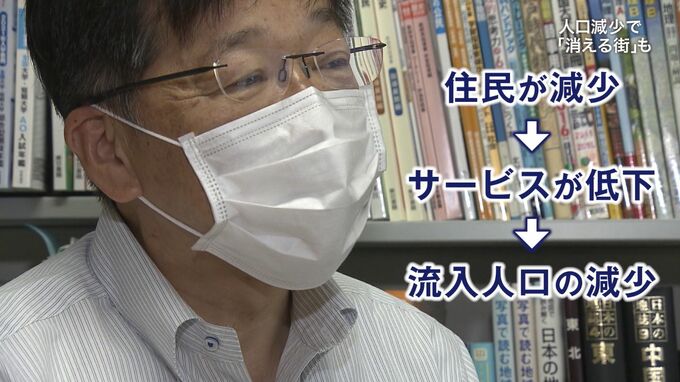

(ノートルダム清心女子大学 森 泰三 教授)

「人口が高齢化する、人口全体が減少していくと、サービスを利用する人も少なくなる、少なくなればまたサービスも低下する、不便になる可能性もある。」

「不動産関係のチラシを見ると『スーパーまで何キロ』とか書かれている。そのサービスがあるかどうかが、住むかどうかのポイントの1つです」

人口が減少した影響で、住宅が過剰になっている今、「より不便なところから衰退していっている」のです。コンパクトシティが推進される中、今後「消える街」「生き残る街」が更に鮮明になってくることが予想されます。