さまざまなトラブルが多発 原因は?

山本恵里伽キャスター:

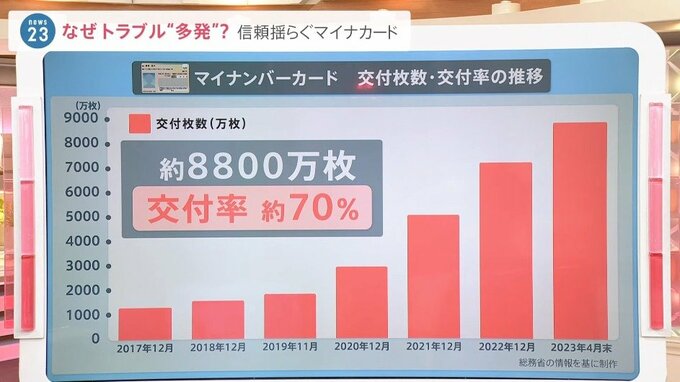

まずは、マイナンバーカードの現在の交付状況を見ていきたいと思います。2016年1月に交付がスタートして、現在約8800万枚、交付率は約70%となっています。ただ、13日になって、この枚数の中には亡くなった方のものなど廃止された約500万枚が含まれていることがわかりました。

そのマイナンバーカードは、すでにさまざまなトラブルが続出しています。

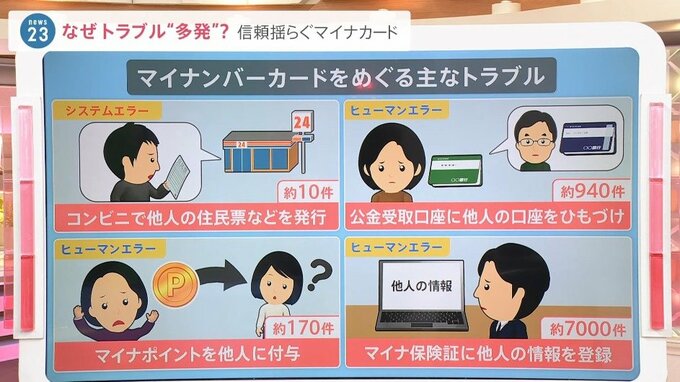

・コンビニで他人の住民票などを発行(約10件)…システムエラー

・公金受取口座に他人の口座をひもづけ(約940件)…ヒューマンエラー

・マイナポイントを他人に付与(約170件)…ヒューマンエラー

・マイナ保険証に他人の情報を登録(約7000件)…ヒューマンエラー

これらの主な原因は、システムエラーやヒューマンエラーとなっています。

小川彩佳キャスター:

特にヒューマンエラーというところは河野大臣も強調していますが、この状況をどうご覧になっていますか?

「マイナンバー制度WG」メンバー 武蔵大学 庄司昌彦 教授:

ヒューマンエラーということで、間違いを起こすなというのは、なかなか難しい話だと思いますし、非常に複雑な話なので不安が高まってしまうというのは仕方ない部分があると思います。ただ、議論が少し熱くなりすぎている部分もあると感じていて、こういうときは事実とデータ、それから短期的にどういう影響があって、中長期には何を目指してるのか、ということをしっかり整理して冷静に議論していく必要があると思います。また、トラブルの数としては少ないといっても、トラブルにあった方々にはしっかり向き合っていく必要があると思います。

小川キャスター:

確かに議論が熱くなりすぎているところはあるかもしれないですし、初動のミスというのはつきものだとは思います。ただ、マイナ保険証に他の方の情報が登録されてしまう。これは命にも直結することですし、一線を超えているような感覚もあります。いかがですか?

データサイエンティスト 宮田裕章氏:

これに関しては、人は誰でも間違えるという庄司さんがおっしゃった前提はすごく大事で、その上でミスができる限り起きないようにする仕組みを作っていく。あるいは、ミスが起こったとしてもそれが大事にならないように早期に検知したり、エラーそのものが問題にならないようにしたりするという仕組みを作っていく。例えば口座の話であれば、名前の漢字がいろいろあるという話もありましたが、カタカナ同士で紐付けてチェックするということだけでも件数は相当減らせる。この間違いを前提とした仕組み作りをいかにもっときめ細かくしていけるかどうかというところが一つのポイントかなと思いますね。