「今後、厳しい目でマイナンバー制度を育てていくことが必要」

山本キャスター:

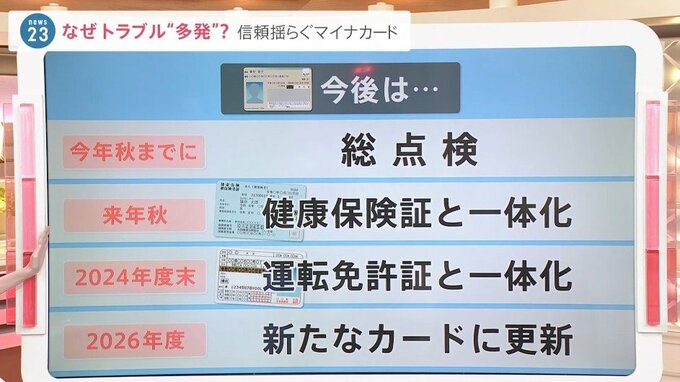

今後のマイナンバーカードの計画を見ていきます。

・2023年の秋までに総点検

・2024年秋には、健康保険証との一体化

・2024年度末には、運転免許証と一体化

・2026年度には新たなカードに更新

このような予定となっています。

小川キャスター:

まさに今後どう進めていくのかというところですが、どのようなところが重要だと思われますか?

データサイエンティスト 宮田氏:

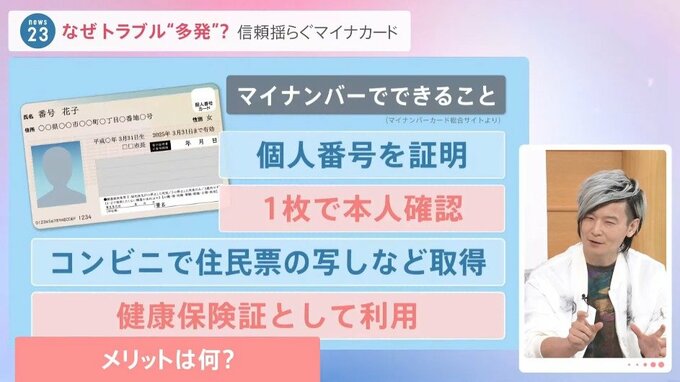

やはり国民への信頼をどう作っていくかということですよね。その中でも重要なのは、いかに一人一人役に立つかということです。運転免許証で言えば、多少交付が面倒であったとしても、もうそれを取りにいくようなモチベーションがあるんですけども、マイナンバーカードのメリットというのは、今回の健康保険証の件も含めてまだ十分に伝わってないんですよね。そうすると平日の時間を指定して取りに行くということに対しても、もうフラストレーションが溜まってしまうというようなことがあると思います。申請を待って、数か月もかけて給付していくのではなくて、もっと短い時間の中で給付できるように、海外であれば数日で給付できたような事例もあります。これがあると何ができるのかっていうことをしっかり伝えていくっていうことが非常に重要になっていくのかなというふうに思います。

小川キャスター:

それとやはり、まだまだ信頼感が持てていないのかなというふうに思うんですよね。私達の個人情報をすべて預けるということになるわけなので、それ相応の信頼感というのが必要だと思います。そしてメリットが十分伝わりきってない。さらにポイントをあげますという形でどんどん普及させていく政府の姿勢に、馬鹿にされているような感覚を覚える方もいらっしゃるでしょうし、そうしたそもそもの不信感というのが共有できないと、どんどん溝が深まっていくのかなというふうに感じてしまうんですけれども、いかがですか?

「マイナンバー制度WG」メンバー 武蔵大学 庄司教授:

こういうときは、本来これは何をやるためのものだったかっていうことを確認しておく必要があると思います。私達の社会は人口減少が進んでいて、団塊ジュニア世代が引退する2040年代になると、本当にその働き手が少なくて支えられる人が多い社会になっていく。そうなると公務員の方々も本当に少なくなっていってしまう。総務省の予測では、今の半分の地方公務員で行政を支えなきゃいけなくなるんじゃないかという議論もあります。そう考えると、今いろんな問題が起こってるんですけれども、業務を見直して効率化して、どんどんコンピューターにやらせて、本当に人がやらなきゃいけない仕事に注力できるようにしていくということも必要だと思います。そのためのツールとして、やっぱりマイナンバー制度を厳しい目でいいので育てていくということが、私達に必要なのではないかというふうに思います。

小川キャスター:

国民側としてはどのように向き合っていくべきですか?

データサイエンティスト 宮田氏:

もちろんこの制度をこれから作っていく中で、いろいろなエラーは出てくると思うんです。ただ、すでにそれを払拭して、海外では何ができているかを知るということは、やっぱり我々が未来を創造する助けになると思うんですよね。例えば、日本でこれからマイナンバーが使えるようになると、貧困に苦しむような世代・世帯をしっかりサポートできると。働くだけでもすごく苦しくなる人にとって、申請の手間というのをスキップして、寄り添っていく。これまでにない未来を作っていけるんだというイメージを一緒に共有していくことが必要なのかなと。

小川キャスター:

本質を見ていく、育てていく。そのためにも、まずは政府の姿勢が問われているのだと思います。