「交通戦争」という言葉をご存じでしょうか。高度成長期後半の昭和40年代に新聞やテレビで盛んに用いられた言葉です。交通事故死者数が年間に1万6000人を数えた時代(現在はその約4分の1)。日本にはいったい何が起きていたのでしょう。

(前編・後編のうち前編)

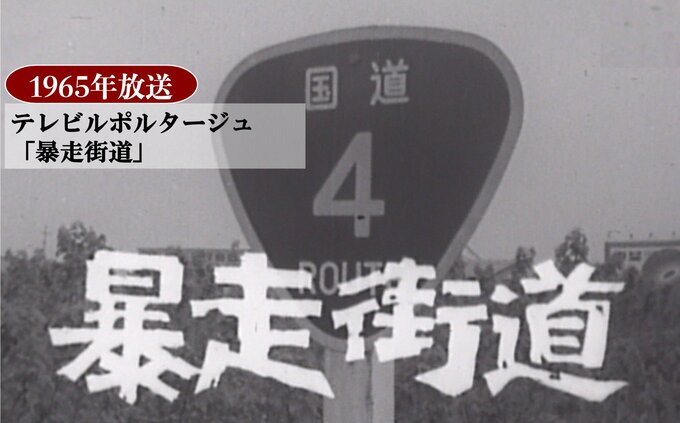

1965年のルポルタージュ「暴走街道」

昭和40年(1965年)、TBSは「テレビルポルタージュ・暴走街道」という番組を放送しました。昭和40年代という時代は、まさに交通死亡事故死者数が最悪を記録していた時代。国道4号線を中心に、こんな現状がレポートされました。

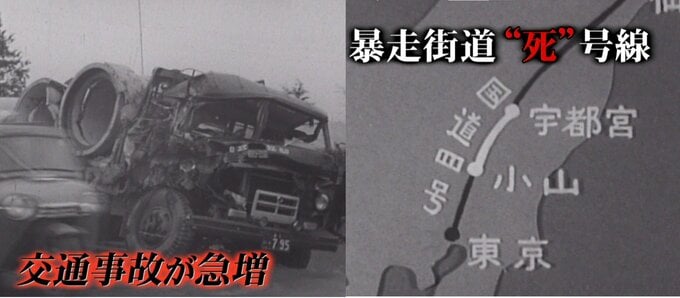

番組の中で描かれたのは、高度成長期の復興需要で爆発的に増えたトラックやダンプの存在と、それらの運搬車両が未整備の国道を猛スピードで走り抜けていく姿でした。

交通状況は日に日に悪化、年間の死亡者数が1万人を超える頃から「これでは日清・日露戦争の戦死者数より多いではないか」ということから「交通戦争」なる語が叫ばれるようになりました。

なかでも国道4号線の栃木県小山市付近は、事故が頻発し、この付近は「国道4号線」にかけて「暴走街道“死”号線」なる不名誉な称号をいただくことになります。