蛇行剣で”新たな発見” 「歴史を解明する一つのカギに」

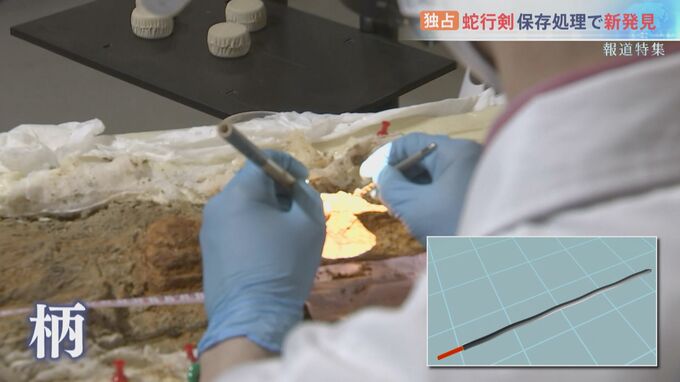

5月、蛇行剣表面のクリーニングは、「最大の難所」に差し掛かっていた。奥山が手がけるのは、剣を握る「柄」の部分。

木製の部材が装着されていたとみられ、漆が塗られていた。

黒く見えるのがその漆。奥山はそれを剥がさないように、慎重に土を落としていく。使用器具も縫い針を自作した一段と細いものになっていた。漆の上の土を剥がすと…

奈良県立橿原考古学研究所 奥山誠義 総括研究員:「赤い。めっちゃ赤い」

出てきたのは赤い顔料。クリーニングで土を取ったことによって、柄付近に赤い顔料が多く残っていることが明らかになった。

これまでに出土した剣や鏡などでも水銀の一種「辰砂」という赤い顔料が確認されているが、その後の分析で蛇行剣のものも同じであることがわかった。

そして、ほかにも新たな発見が…

織物のような網目状の漆の層が出て来たという。

奥山 総括研究員:

「ずっと真っすぐ直線的ではあるが、途中で分断している。多分、横糸が入っている痕跡。普通、糸だけ、繊維だけだと、分断なく進む、でもこれは分断している。ひょっとするとこれ織物かも。もうちょっとしっかりと見ないといけないが」

この網目状のものについては織物などの繊維質かどうか、現在も分析が続いている。

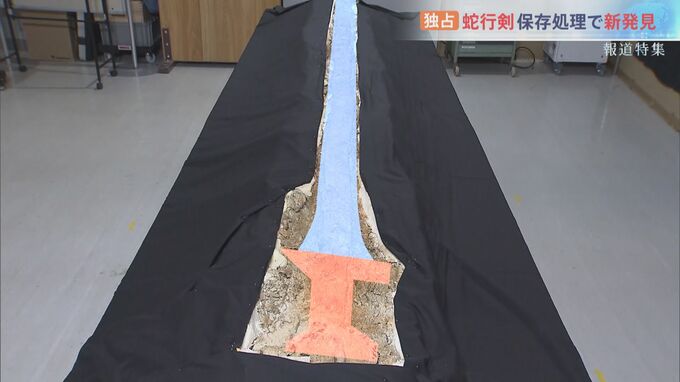

そして、クリーニングによって、剣の表面や、周囲の土に残された漆の痕跡が鮮明に。これにより、鞘、そして柄の本来の形状がより推測しやすくなった。

今後、蛇行剣は反転され、裏面のクリーニングに移る。土が残る裏面の方が、得られる情報は多いとみられている。

奥山 総括研究員:

「(蛇行剣は)歴史を解明する一つのカギになっていく。そのカギが失われると歴史が消えてしまう、繋がらないということにもなる。いま見ている姿がそのまま何代先にもわたって見てもらえるようにすることが理想的な姿、我々が求める姿、そういうところを一番心がけるべき」

蛇行剣を1600年前の姿に近づける作業は道半ば、古代日本誕生の謎に迫ることが期待されている。