“名剣エクスカリバー”を彷彿 蛇行剣の全容が明らかに

そして、蛇行剣の先端がついに見えた。文化庁長官も務めた青柳正規所長は…

奈良県立橿原考古学研究所 青柳正規 所長(元文化庁長官)

「アーサー王が持っていた名剣エクスカリバー。あれをすぐに思い出した。あのエクスカリバーって岩の中に入るわけでしょ。それに使えそうな剣ですよね。奈良というのはこういうものが出てくるんだね」

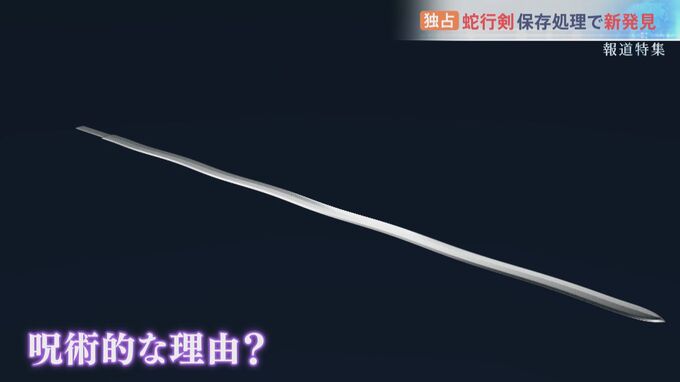

ガーゼが全て剥がされ、剣の全容が明らかに。まだ表面には土などが付着しているが、剣がどのような状態で埋められていたか分かる部分もある。

剣の中央付近にくっきりと残る木の痕跡、蛇行剣は埋められた際、木製の鞘に納められていたのだ。

そして、3次元計測や顕微鏡などによる観察がおこなわれ、曲がった部分が7か所程度あることが確認された。

しかし、そもそも何故蛇のように曲がっているのか…。呪術的な理由も挙げられているが、

はっきりしたことはわかっていない。

クリーニングは「もう二度と戻ることのできない作業」

4月、保存処理の「本番」クリーニングが始まった。蛇行剣を1600年前の姿に近づけるため竹串で土を削ぎ落し、剣の表面を明らかにしていく。

奥山 総括研究員:

「亀裂に入る形で根っこが入り込んでる。でかいね」

繊細な作業を続けていくと発見が…

奥山 総括研究員:

「なんか出た、鞘っぽいな」

土の中から出てきたのは極めて小さな木のかけら。

これは鞘の痕跡で、剣の表面にいくつも残っていることが判明。より細心の注意を払わなければならなくなった。

この時点で作業開始から、約1か月。奥山は日々根気強く、剣の表面の土を落としていく。

奥山 総括研究員:

「保存をする人間にとって物に接するのは一期一会であるとともにクリーニングという仕事自体も一期一会であると思い、もう二度と戻ることのできない作業だと、慎重に慎重を期している」

保存作業によって次々と見えてきた、蛇行剣の実態。だが、これだけ巨大な剣を、1600年前、誰がどんな目的で作ったのだろうか。