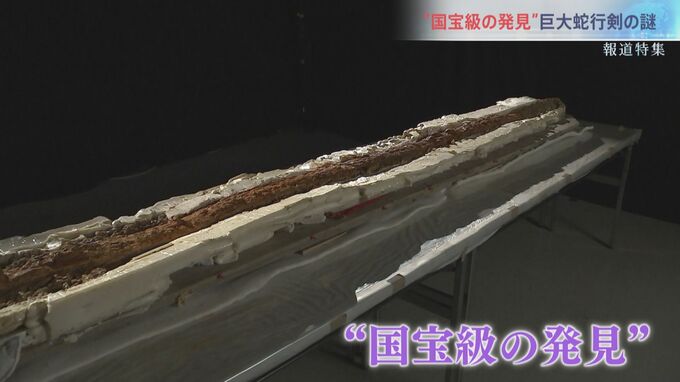

日本で約1600年前につくられたとみられる長さ約2.4メートルの巨大な剣「蛇行剣」。“国宝級の発見”とも言われるこの巨大蛇行剣だが、報道特集は、その保存処理の現場に独占密着した。

「4世紀における鉄器の最高傑作」巨大蛇行剣の謎

約1600年前に日本で作られたという、巨大な剣。長さは実に2メートル37センチ。蛇のように曲がりくねっていることから「蛇行剣」と呼ばれる。

これまでに日本国内で見つかった最も長い剣の2倍以上という破格の大きさだ。(過去最長の剣は、1メートル15センチで広島県で出土した)

発掘時に表面に付いていた土などは取り除かれ、地中でできた亀裂やさびによる凹凸が表面に浮き出ている。

古代東アジアでも最大の鉄剣となる、この巨大蛇行剣。“国宝級の発見”とも言われ、その一報は多くの人を驚かせた。

発掘を担当したのは、奈良市埋蔵文化財調査センターの村瀨陸だ。

奈良市埋蔵文化財調査センター 村瀨陸 主務:

「1本か2本か3本か(繋がっている)とか議論があったところなんですけれど、どちらにせよ非常に大きな剣と非常に驚いた」

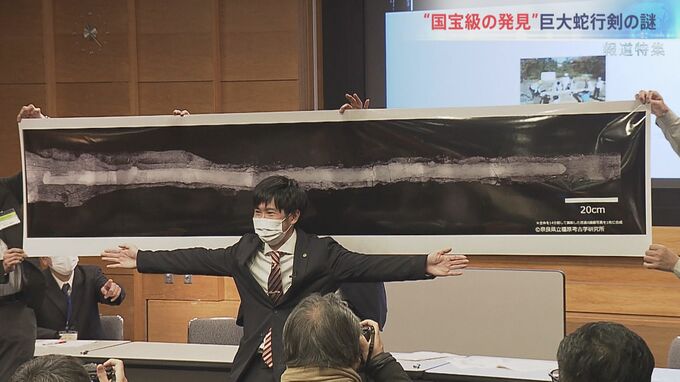

その蛇行剣、保存処理の準備のため公開されず、代わりに実物大のX線写真が公開された。

蛇行剣が見つかったのは、住宅街や公園に隣接する、奈良市の「富雄丸山古墳」。いまから約1600年前の4世紀につくられた。

奈良県立 橿原考古学研究所 岡林孝作 副所長(当時):

「4世紀における鉄器の最高傑作と言って過言でない。データ収集を進めつつ、適切最適な保存処置を今後進めていきたい」

“謎の4世紀”解明のヒントになり得る

4世紀は、各地に前方後円墳が造られるなど、ヤマト政権による国づくりが進んでいった時期にあたる。

しかし、中国の書物などに当時の日本国内の記録が無いため“謎の4世紀”とも言われ、日本で古代国家がどのように形成されたのか分かっていないことも多い。

蛇行剣を保存処理し、1600年前の姿に近づけて分析することは、“謎の4世紀”を解明するヒントにもなり得るのだ。

会見では、蛇行剣とともに見つかった、「鼉龍文盾形銅鏡」が発掘時の状態で先に報道陣に公開された。

前例のない盾の形、そして、これまでで最大の銅鏡として大きな注目を集めた。

会見の終盤、蛇行剣などについてこんな気の早い質問も出た

記者:

「重要文化財級か?国宝級か?」

奈良県立 橿原考古学研究所 岡林孝作 副所長(当時):

「国宝になったらいいなと思っている」

一般的に、出土品を博物館などで展示するためには土や錆などを落としたうえ、薬品を浸透させるなどの保存処理が必要となる。

1970年代の発掘調査で脚光を浴びた「高松塚古墳」ではその後の保存がうまくいかず、壁画にカビなどが発生し、劣化してしまったことがあった。保存処理は考古学にとって極めて重要なプロセスなのだ。