巨大蛇行剣は誰が?何のために?

2023年1月、蛇行剣の発見直後、発掘担当の村瀬に現場を案内してもらった。

奈良市埋蔵文化財調査センター 村瀨陸 主務:

「こちらが蛇行剣と鼉龍文盾形銅鏡の発掘現場になります」

木製の棺、木棺が1600年前のものとは思えない極めて良い状態で残っていた。これを覆っていた粘土の中から蛇行剣などは見つかった。

2023年秋には木棺を開ける調査も予定されている。

富雄丸山古墳は直径109メートルを誇る日本最大の円形の古墳、円墳で、ヤマト政権の王などが葬られているとされる前方後円墳とは形が異なる。

では、ここには誰が埋葬されたのか。古墳の位置にヒントがあるという。

村瀨 主務:

「富雄丸山古墳が、大和(現在の奈良県)、佐紀古墳群への入り口にあたる部分。(佐紀古墳群との)関係性はあるのかなと」

佐紀古墳群は、かつて平城京があった地の北側に広がる4~5世紀につくられた前方後円墳が集まる古墳群のこと。

その佐紀古墳群と同じ時期に、すぐ近くにつくられた「富雄丸山古墳」には当時のヤマト政権内の有力者が埋葬されたとみられるという。

村瀨 主務:

「大和(現在の奈良県)への入り口を押さえるような人物が被葬者と考えられるのでは」

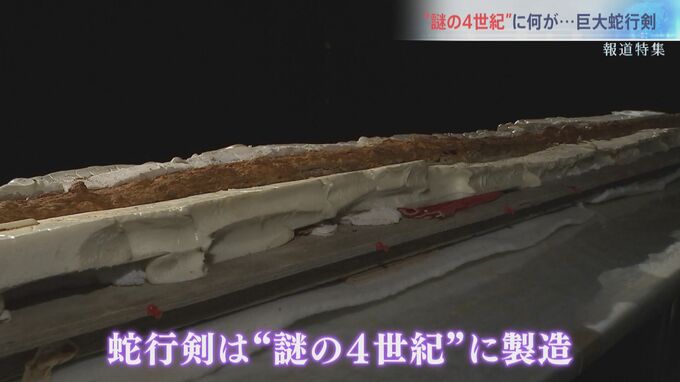

巨大蛇行剣は“イノベーション”の象徴

一方、蛇行剣は権力者が通常埋葬される古墳の頂上ではなく本体から突き出た部分で見つかっている。

どのような目的で埋められていたのかなど、多くの謎があるが、最大の謎はなぜこれだけ長い剣を作ったのかということだ。

橿原考古学研究所の岡林孝作・学芸アドバイザー、2メートル37センチという長さに意味があると話す。

橿原考古学研究所 岡林孝作 学芸アドバイザー:

「約2.4メートルと考えますと(当時の)1尺が24センチで、ほぼ10尺。ちょうど1丈に相当しますので、1丈(=10尺)に相当する。1丈(約2.4メートル)の剣をつくることを目指した“一丈剣”ということは言える」

中国の歴史書『魏志倭人伝』には3世紀に邪馬台国の卑弥呼が中国の魏から5尺(約1.2メートル)の刀を2本もらったと記録されている。

蛇行剣がつくられたのは約100年後となる“謎の4世紀”。当時の日本人は、魏からもらった刀の倍となる、2.4メートルもの巨大な剣を自らの手でつくれるほどに技術革新を進めていたのだ。

岡林 学芸アドバイザー:

「一見無駄に見えるようなことが、自分たちの技術を磨き、金属器生産のイノベーションに繋がっていった。“謎の4世紀”と言われるが、4世紀の技術革新は、東アジア世界に倭人(日本人)が出て行った5世紀を準備した時代。(蛇行剣は)まさにその象徴ともいえるような出土品」

その蛇行剣の謎に迫る保存作業はヤマ場を迎えつつあった。