“夢の化合物”が引き起こした悪夢、医師「油症には治療法がない」

油に混入した化学物質「PCB」。それは当時、“夢の化合物”と呼ばれていたものだった。

摂南大学 宮田秀明名誉教授

「これがPCBで、ほとんど無臭に近い。ちょっと匂いありますけどね」

電気を通さず、酸やアルカリに触れても変化しないため、変圧器や蛍光灯をはじめ、あらゆる製品に使われていた。

PCBの毒性は、カネミ油症事件で初めて広く知られるようになり、加熱によって『ダイオキシン類』に変化することも判明した。

ベトナム戦争で散布された『枯葉剤』にも含まれ、先天性障害を引き起こしたとされる“猛毒”だ。

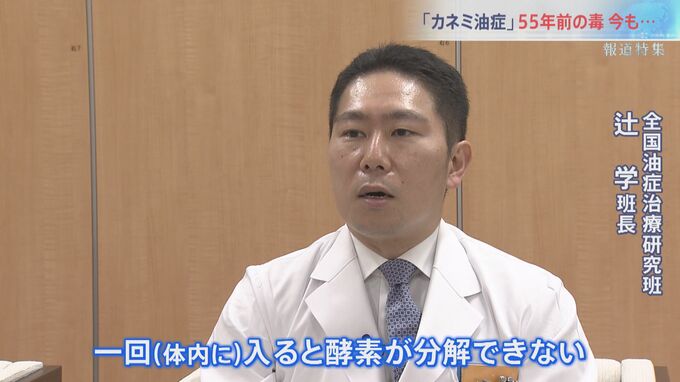

九州大学病院・皮膚科を中心とする「全国油症治療研究班」。国が研究費を出している。班長の辻学医師は「油症には治療法がない」と言う。

全国油症治療研究班 辻学 班長

「ダイオキシンとか、ダイオキシン類は化学的にすごく丈夫な構造をしているので、人間が分解できないんですよ、全く。一回(体内に)入ってくると分解する酵素が分解できない。それ位、硬い構造をしているんですね。一回(体内に)入ると出ていけない、というので半減期が物凄く長くなります。これは人の寿命を超えてます」

そのダイオキシン類が、子どもにも移行する。

辻学 班長

「お母さんが、ものすごくダイオキシン類の血中濃度が高ければ、どんなに濾しても微量にはやはり行きます。母乳でお子さんを育てると思うんです。その母乳にも、やはりお母さんのダイオキシン類が入ってるんです」

年1回、認定患者がいる都府県が行う「油症検診」。患者の健康状態把握のほか、研究班が作った「診断基準」に基づき、患者の認定も行われる。

以前は“皮膚症状”が重視されていたが2004年から、『血液中のダイオキシン類濃度』が認定の柱となった。

下田恵さんは、17才の時から認定を求め続けているが、患者と認められていない。血中ダイオキシン類濃度が、一般と変わらない『30未満』だとして、却下されている。