運送業界にとっては「生きるか死ぬか」 公共交通機関は「重責感じる」

【住】車を運転するドライバーさんの “健康管理” や “労働環境の改善”といった点では、良いことですよね?

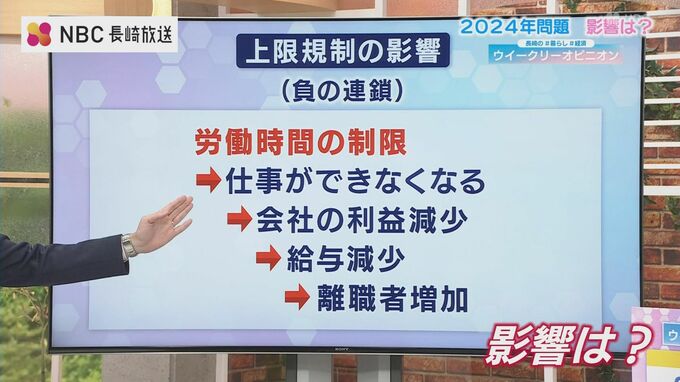

【平】そうですよね。しかし、その分、仕事ができなくなりますので、“運送量”が減り、会社の利益は減少します。

ドライバー側からみても、残業代を含む収入が減少しかねず、これをきっかけに離職する人が増えるといった負の連鎖を指摘する声も聞かれます。

県トラック協会 馬場 邦彦会長:

「今度の2024年の問題は自分たち(物流業界)にとって “生きるか死ぬか” ぐらいの── 運送会社を今後やっていけるか、いけないかぐらいのところも多数出てくると思います」

長崎市タクシー協会 野口 博文専務理事:

「非常に我々としては厳しい環境なのかなというふうに考えております。

公共交通機関の一翼を タクシー業界一体となって担っていかなければならないという重責は感じておりますので、今後さらに知恵を絞りながら業界一体となって頑張っていきたいと思っております」

生活にはどんな影響がでるのか

【住】私たちの生活にどのような影響があるのでしょうか。

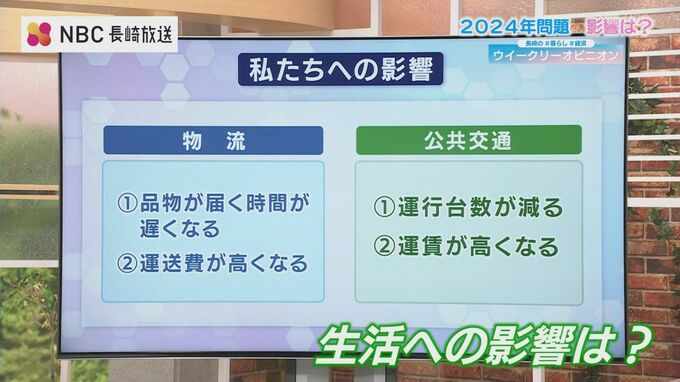

【平】物流において、労働・拘束時間が制限されるため、品物が届くまでの時間がこれまでよりも遅くなることが考えられます。

例えば、これまでは翌日配達できていたものが、到着しないということですね。

運送会社からみると『ドライバー確保のための費用がかかる』ことになるため、その『費用の増加分が運送費に転嫁』される、つまり “運送料金が高くなる”ということが考えられます。

一方、公共交通の分野では、やはり労働・拘束時間が制限されるため『タクシー・バスの運行台数が減る』といったことや、物流と同じように『ドライバー確保』のために “運賃が高くなる”ということが考えられます。

【住】私たちも翌日に物が届くということに慣れてしまっていますので、大きな影響があるなと感じるんですが、こうした影響への対策や新たな動きはあるのでしょうか。

【平】企業も対策を立て始めています。