『保険適用外の薬』『助成金制度の撤廃』で負担増加へ

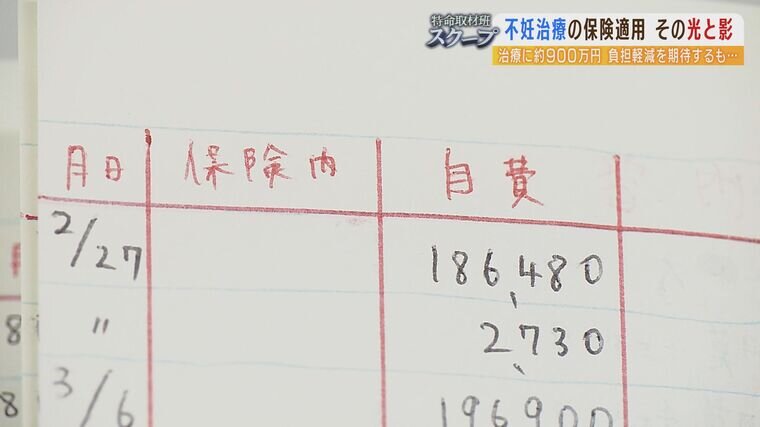

坂口さんが5年間書き続けたノート。これまで費やした治療費や治療内容が細かく記されている。保険が適用されるからといって後戻りできない実情がある。

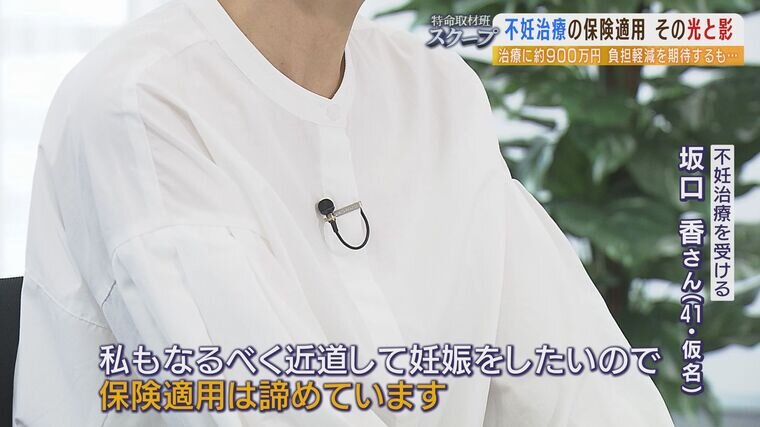

(不妊治療を受ける坂口香さん(仮名))

「いち早く子どもがほしいとか妊娠したいという方が行くところなので、『保険適用にならないんだったらこの薬は諦めます』っていう人は多分そんなにいないと思うんですね。私もなるべく近道して妊娠をしたいので。なので保険適用は諦めています」

今回の保険適用で坂口さんはさらに窮地に追い込まれたと話す。

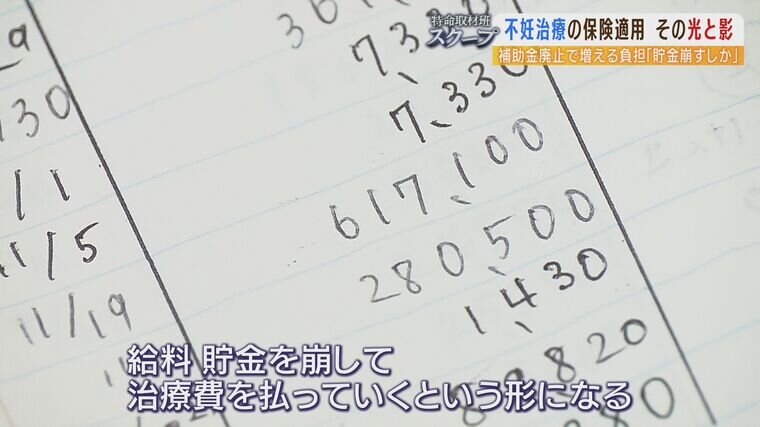

(不妊治療を受ける坂口香さん(仮名))

「補助金で返ってきていたのを、また次の治療にあててとやってきたので、4月からはそれも期待ができないので、お給料からとか貯金を崩して治療費を払っていくという形になります」

国はこれまで体外受精などの不妊治療1回につき、所得制限なく(2021年1月以降制限が撤廃)、最大で30万円(6回まで)の助成金を出していた。しかし保険の適用でこの制度は撤廃された。

医療機関側『患者増加に対応する人員不足』『新技術導入の遅れ』を懸念

まさに保険適用の“光と影”。医療機関側も複雑な思いを抱えていた。

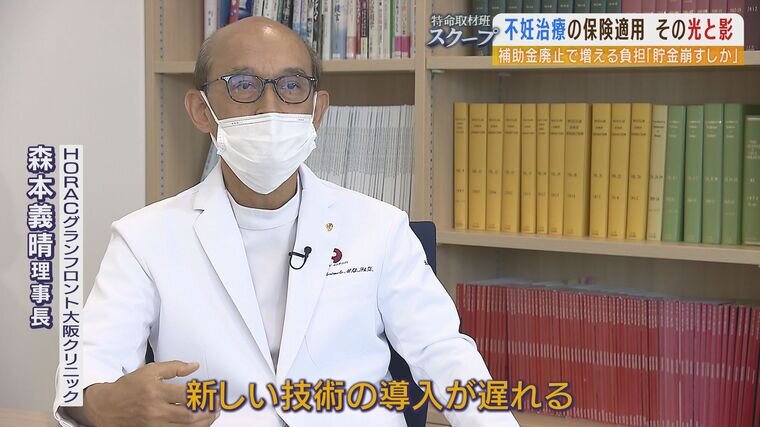

(HORACグランフロント大阪クリニック 森本義晴理事長)

「極端に言えば、3か月ごとに新しい技術が出現して、それを確かめながら使っていくみたいな部分が非常に多かったんですね。保険の行政の下で我々が治療することになると、保険でカバーするのに適当かどうかを審議していただく。半年、1年かかるわけじゃないですか。そうすると審議が終わったころにはその技術が古くなっている可能性があるんですね。新しい技術の導入が遅れる」

医療機関としては、保険適用で患者が増えることを歓迎しながらも、新たな問題に直面している。

(HORACグランフロント大阪・胚培養士 宮本有希さん)

「当院でしたら顕微授精の見習いに入れるまでに3~4年はかかるかなと思いますね」

体外受精などは『胚培養士』と呼ばれる技術者が行っているが、特殊な訓練が必要なため、患者が増加することで人員不足や負担が増えることが指摘されているのだ。

(HORACグランフロント大阪クリニック 森本義晴理事長)

「神経を使う仕事なので、精神的な安静というか、ある程度やっぱり胚培養士の数がいないと非常にストレスが大きくなるんですね。できるだけ心が健康な状況で仕事をしていただくという環境を整備する必要がある」