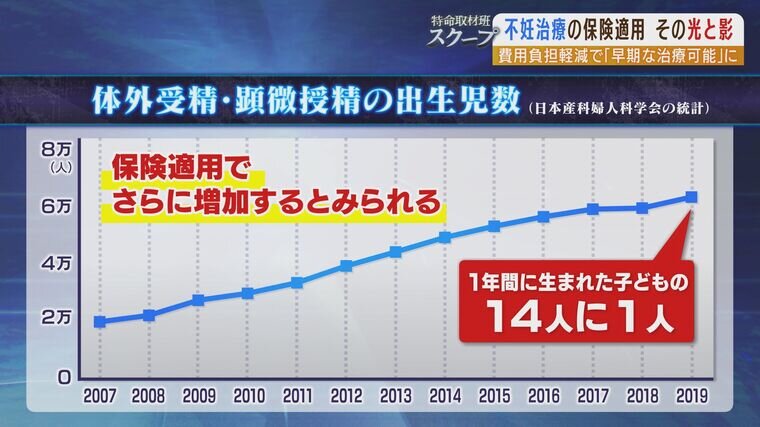

保険適用の範囲が広がった不妊治療。「不妊の原因の検査」や「原因疾患の治療」は以前から保険適用だったが、今年4月から新たに保険適用となったのが『一般不妊治療』と『生殖補助医療』だ。一般不妊治療には「タイミング法」や「人工授精」、生殖補助医療には「体外受精」「顕微授精」「男性不妊の手術」などの治療が含まれる。2019年の出生児の14人に1人は体外受精か顕微授精で生まれていて、不妊治療は身近ものになってきているが、新たな課題も出ているという。関係者らを取材した。

保険適用によって「早くからチャレンジすることができる」

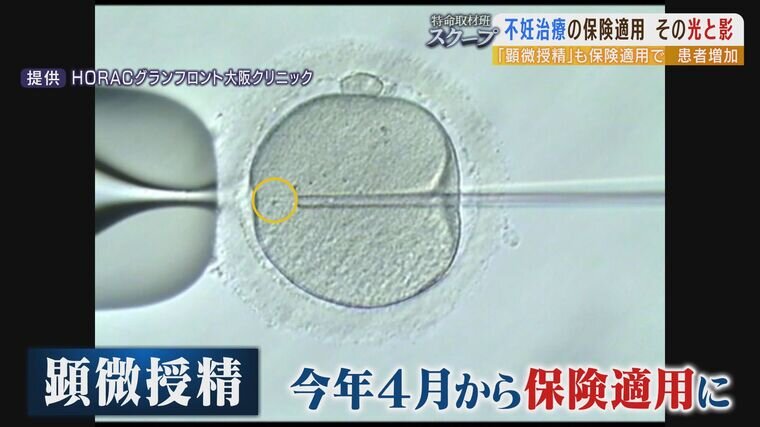

取材班は大阪市北区にある「HORACグランフロント大阪クリニック」を訪れた。特殊な顕微鏡を操作する医療従事者。そこで行われているのは“生命誕生の第一歩”に向けた医療行為だ。

(HORACグランフロント大阪・胚培養士 宮本有希さん)

「実際に卵子の方に精子を注入する。細かい振動を与えて卵子の周りの殻の部分に穴を開ける」

髪の毛よりも細いわずか7ミクロンの針を使って、精子を卵子へと注入していく。『顕微授精』と呼ばれる最先端の医療で、今年4月から保険が適用されることになった。

(HORACグランフロント大阪・胚培養士 宮本有希さん)

「高額だからなかなか金銭的に難しくてできないから、『お金を貯めてから』と考えている間にどんどん年齢が上がってしまう。そういう方々にとっては保険適用されることでもっと早くからチャレンジすることができる」

『不妊治療の保険適用』で自己負担は原則3割に

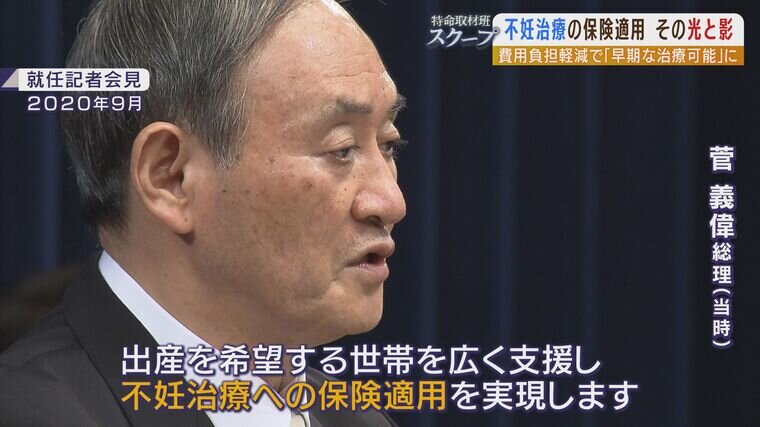

菅義偉前総理が少子化対策として推し進めた『不妊治療』への公的医療保険の適用。

(菅義偉総理(当時) 就任記者会見 2020年9月)

「出産を希望する世帯を広く支援し、不妊治療への保険適用を実現します」

わずか1年半という異例の速さで実現した。

患者の自己負担は原則、治療費の3割。治療開始時点の女性の年齢が、40歳未満の場合は通算6回まで、40歳~43歳未満の場合は通算3回までと制限が設けられている。こちらのクリニックでは、1回41万8000円~かかる体外受精(※採卵~新鮮胚移植)が、保険適用で11万7000円~で受けられるようになった。

日本産科婦人科学会によると、1990年代に不妊治療を受ける患者が増え始め、2019年には1年間に生まれた子どもの14人に1人が体外受精などを経て生まれるなど、少しずつ身近なものになっている。保険適用で患者は今後さらに増えるとみられる。