保険適用で負担軽減と思いきや「私は保険適用にはならない」

大阪府内に住む坂口香さん(41・仮名)。8年前に長男を不妊治療で授かり、今は第二子を授かるために治療を続けているという。

(不妊治療を受ける坂口香さん(仮名))

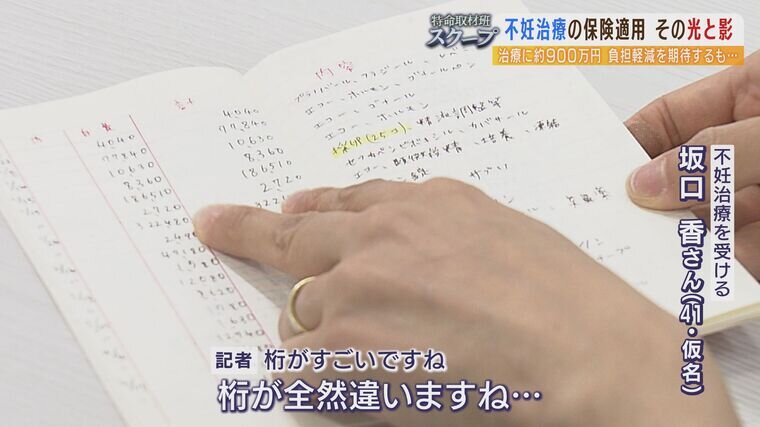

「今までかかった治療費を記したノートです。(Q桁がすごいですね)桁がね、全然違いますね。『398万1900円』、これが今の病院に移ってから2年半でかかった金額です。(息子が)なんで僕の家には、みんな弟とか妹がいるのに、僕の家には赤ちゃんがこないんだろうっていうのをよく言うんですけど。息子の願いも叶えてあげたいなと」

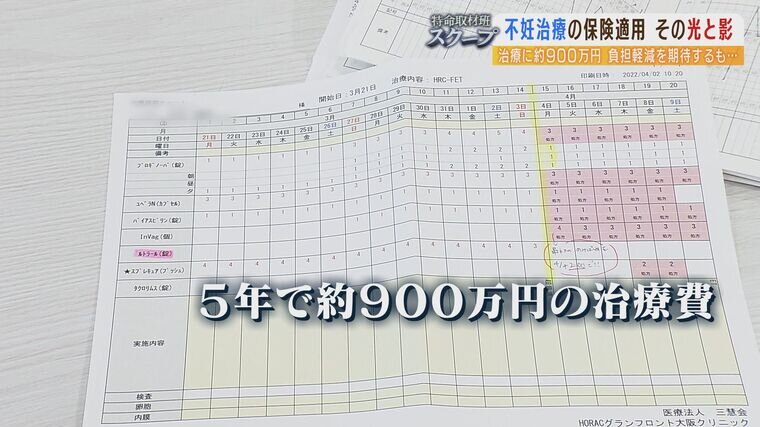

坂口さんは5年ほど不妊治療を続けていて、これまでにかかった費用は約900万円。4月から始まった保険の適用で負担は軽減されると思っていた。しかし…。

(不妊治療を受ける坂口香さん(仮名))

「ショックでしたね。不妊治療の中で使用されているお薬とか治療方法とか、そういうものが保険の適用外になるものだということで、おそらくその治療を続けていくのであれば、私は保険適用にはならないみたいなので」

治療方法や薬によっては保険適用外…複雑な運用

今回、厚労省は「タイミング法」「人工授精」「体外受精」「顕微授精」などを保険の対象としている。一方で、長期間治療を続けている患者らは症状に合わせて特殊な薬や最新の医療を受けていて、一部は先進医療として保険適用が認められたが、保険適用が見送られたものもある。

(HORACグランフロント大阪の薬剤師)

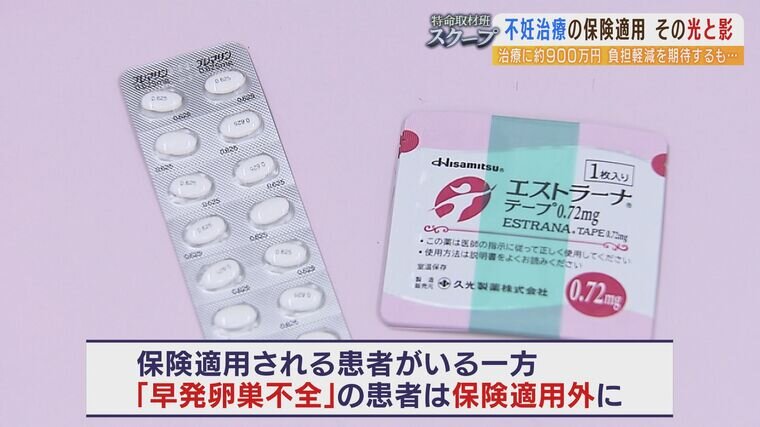

「プレマリンとか、貼り薬のエストラーナテープというお薬があり、早発卵巣不全の方に使っていくお薬なのですけれども、そういった方に対する適用は今回なかったようです」

この薬はホルモンを調整するもので、保険が適用される患者がいる一方、卵巣機能が低下して妊娠が難しい『早発卵巣不全』の患者には保険適用外となるなど、運用は複雑だ。

(HORACグランフロント大阪の薬剤師)

「代用薬は現状ないですね。(薬を使えば)妊娠できる可能性のある患者さんなのに、そういった病態だからといって適用にならないのはなんでかなと思いました」

さらに原則、保険診療と自由診療の混合は認められていないため、保険適用外の薬が処方されると、全ての治療が自由診療となり全額負担となるのだ。