“24時間つきっきり” の医療的ケアが必要な子どもたち。そのケアを担う家族にとって “心身“を休める、「レスパイト(休息)」 は欠かせません。しかし、富山県では、家族が安心して預けられる “受け皿” が足りず、深刻な課題となっています。富山県は病床稼働率だけを根拠に県リハビリテーション病院の子ども棟の病床削減方針を打ち出し、のちに白紙撤回。この問題で浮かび上がったのは、数字では見えない当事者家族の切実な声でした。

毎日24時間体制で “命を支える”医療的ケア

富山市の高志支援学校に通う、医療的ケア児の久枝渉くん(9)。母の美帆さんは、その命を24時間体制で支えています。

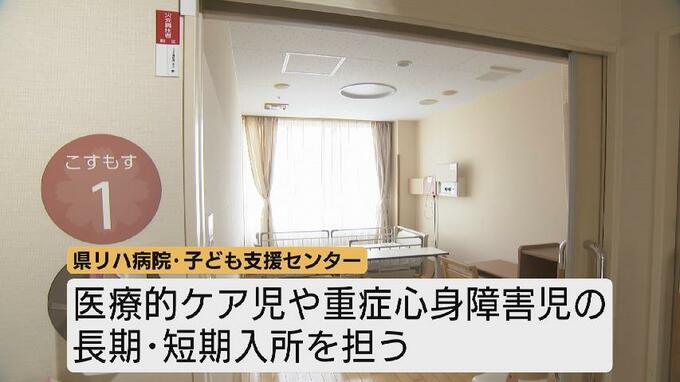

渉くんが月に2回利用するのは、支援学校に隣接する県リハビリテーション病院子ども棟の一時預かり。

それは親にとって “休息のための命綱” です。

医療的ケア児や、重症心身障害児の長期・短期入所を担う県リハ病院の子ども棟。

しかし、富山県は52床ある病床のうち実際に使われているのは4割ほどにとどまっているとして、24床に削減する方針を発表したのです。

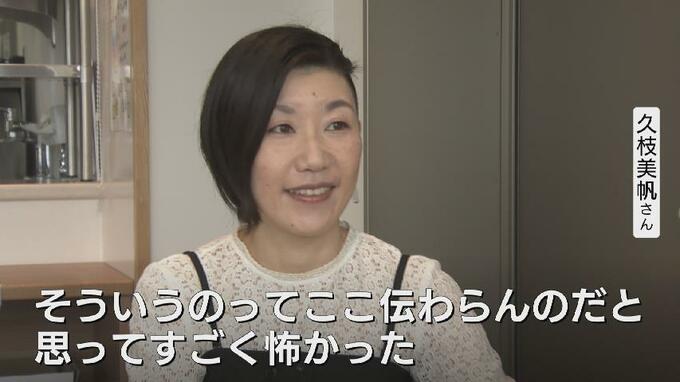

医療的ケア児 久枝渉くんの母

久枝美帆さん

「使ってる側も全く知らないままに削減になって。そういうのって伝わらないんだと思ってすごく怖かった。実際使ってるお母さんたちどうですか?とか、現場の声どうですか?とかがあった上で削減しますならまだしも、今回勝手にね…」

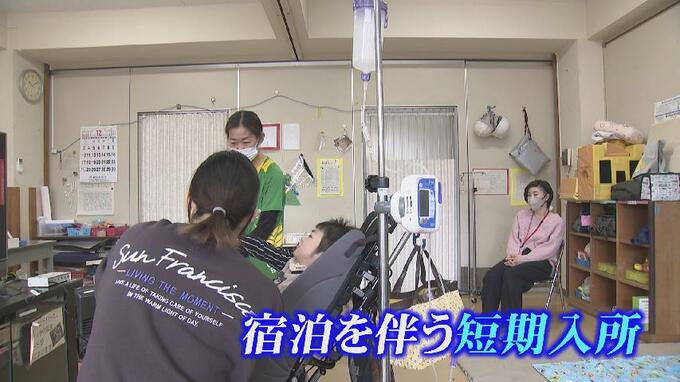

病院への宿泊を伴う短期入所。

渉くんはまだ利用していませんが、美帆さんはいずれ、兄弟の受験などで利用せざるを得ない時期が来ると感じています。

親が現状を知らないまま決まっていく“削減”。その不安は大きなものです。

稼働率だけでは見えない実態

削減の根拠となった「病床稼働率」。

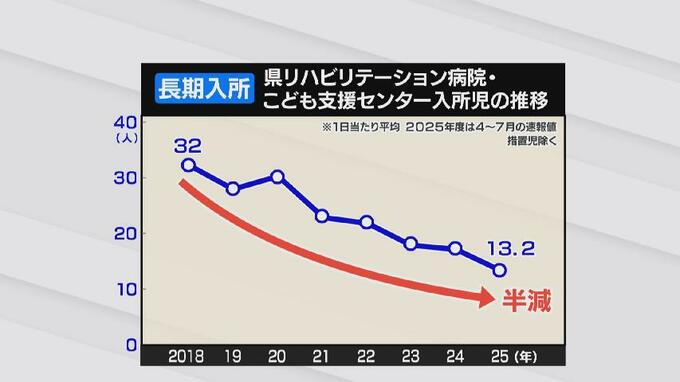

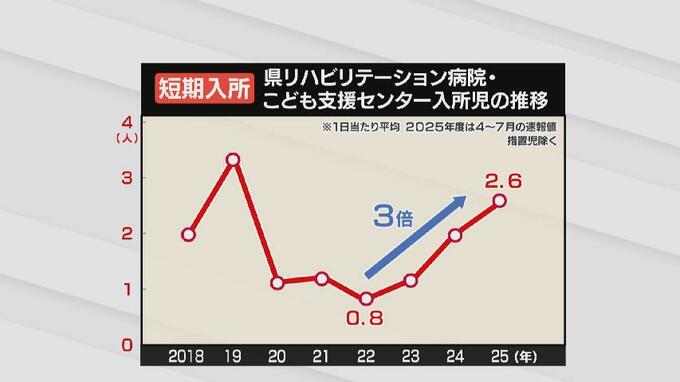

長期入所者はピークだった2018年度から半減。

一方で短期入所者は2022年度は1日平均が1人を下回る時期もありましたが、その後は増加し現在は3倍以上になっています。

母・久枝美帆さん

「重度の子どもを育てるお母さんの話を聞いていると本当に夜寝ていない。お子さんが発作が起きてるから見守らなきゃいけない、痰を吸引しなければいけない。そもそも子どもが睡眠障害で寝ない、だから私も寝れないとか。人って寝ないと精神的に限界が来ると。お母さんたちの精神状態が危うい方も本当に実際おられるから、そういうところを知っていただきたいです」

24時間ケアを担う親にとって、短期入所は心と体を保つために欠かせない支えです。

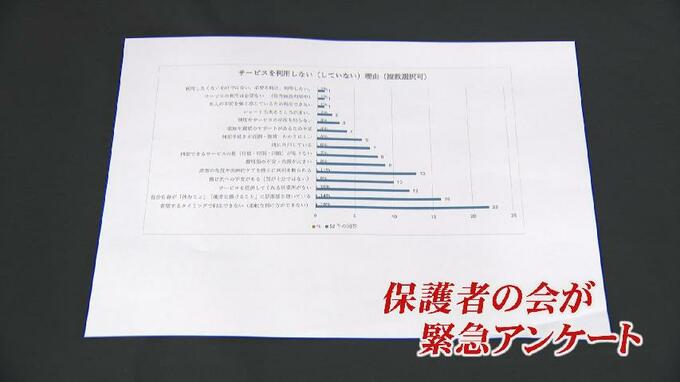

削減方針を受け、保護者の会が実施した緊急アンケートでは、半数近くが「希望するタイミングで利用できない」という実態が浮かび上がりました。

稼働率という数字の裏には、預けたくても希望通りに利用できない深刻な問題が隠されていたのです。

母・久枝美帆さん

「私も今後、短期入所は絶対に必要になってくると思っている。でも、スタッフさんが足りてなさそうだから…というのは、使ったお母さんから実際に直接聞きます」

背景には、医療的ケアの多様化・高度化と、それに対応できる専門人材の不足という課題があります。

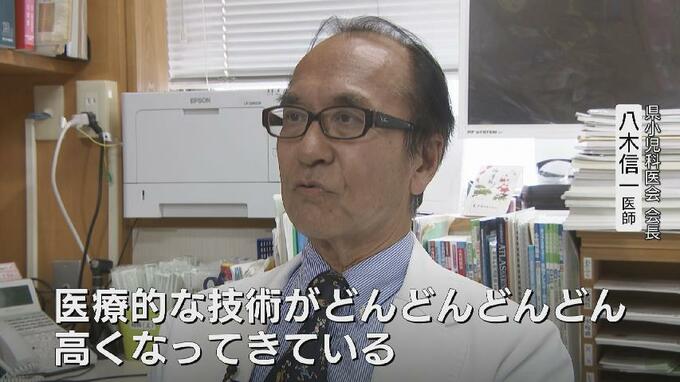

40年以上、医療的ケア児の訪問診療に携わり、子どもと家族を支えてきた富山県小児科医会会長の八木信一医師は次のように指摘します。

富山県小児科医会会長 八木信一医師

「医療的ケアを必要とするお子さん方の医療的ニーズ、医療的な技術がどんどん高くなってきていて、我々医療従事者も、ケアに慣れるまで非常に時間がかかります。子ども一人一人の特性に合わせたケアの多様化。地域にいる医療的ケアのお子さんの多くは、療養と医療がもう表裏一体の状況です。その両面を充実していく必要があります」

八木医師は高度化する医療に対応するための人材の育成と病院間連携の必要性を指摘します。

地域に“ない”ことで生まれる負担

そして、もう一つの壁が、『地域格差』です。

県西部に住む沙魚川敬子さんは、14歳の娘・友花さんの月1回の短期入所を続けています。友花さんは、胃ろうで栄養を注入するなどの医療的ケアが欠かせません。

病院までは片道1時間。診察や準備を含めれば 半日仕事です。

友花さんの母 沙魚川敬子さん

「連れて行き、病院で診察と荷物のチェックと子供の様子を伝えて帰ってくる。もうそれで半日終わってるんですよね。そうなると利用することが負担になってくるっていうか。近くにあれば、この時間をもう少しうまく利用できるなって」

また沙魚川さんは、短期入所を利用することで得られる「安心して眠る時間」が、親にとって欠かせない休息だと話します。

友花さんの母 沙魚川敬子さん

「看護師さんがそばに行って診てくださっているっていうことの安心感。預けた日はとてもよく眠れる」

友花さんのてんかん発作で、夜間に7回~8回起きることもあるという、敬子さん。

母 沙魚川敬子さん

「隣で発作が始まると、もう少しでおさまるから頑張ろうねって声をかけながら。やっぱり常に気にかかる存在ですよね。月に一晩だけでいいんでぐっすり眠る時間が欲しいなって」

夜間、安心して眠れること。家族にとって、それは“生きるための休息”なのです。