車いすユーザーの95%が、駐車場で困った経験が・・・

斜線のエリア‟ゼブラゾーン”の意味は?三角コーンが置いてあるとどうなるの?

ひるおびは現状を取材しました。

さらに、歩きスマホの危険性や、エレベーターでの困りごとなど、まだまだ知られていない、日常生活でのマナーについてもお伝えします。

車いす生活の困りごと 現役パラ選手に密着

取材に協力してくれたのは、パラアルペンスキーの森井大輝選手です。

取材に協力してくれたのは、パラアルペンスキーの森井大輝選手です。高校2年生のときに交通事故で脊髄を損傷し、車いす生活に。

2002年からパラリンピックに6大会連続で出場し、2022年の北京パラリンピックでは、滑降・スーパー大回転で銅メダルを獲得しました。

普段はどんな生活をしているのでしょうか?密着させてもらいました。

皆川玲奈アナウンサー:

普段の移動はやっぱり車が多いですか?

パラアルペンスキー 森井大輝選手:

車ですね。特に車いすになってから、移動というものに対してすごく思いが強いので。自由に動けるようになるというのはすごく嬉しいです。

自分で車を運転する車いすユーザーは、全国で約20万人。

駐車場には、困り事が多いといいます。

乗り降りの際に重要な‟ゼブラゾーン”

車いすユーザーは、どの駐車場でも停められるというわけではありません。

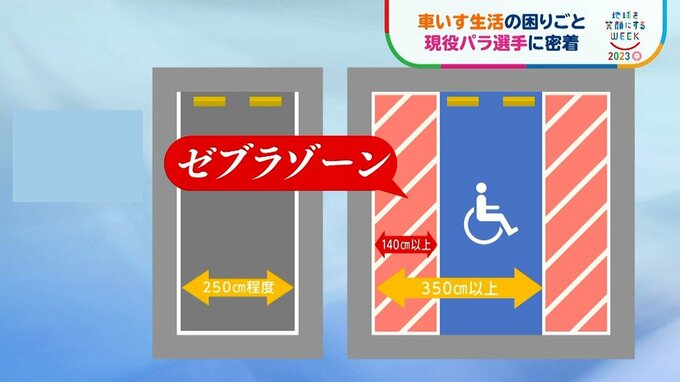

一般的な駐車区画が幅250センチ程度なのに対し、

駐車場でよく目にする、車いすマークが書かれた駐車スペースは、幅350センチ以上と広く設定されています。

とりわけ幅140センチ以上の「ゼブラゾーン」と呼ばれる斜線のエリアが特徴です。

このゼブラゾーンが乗り降りの際重要な役割を果たします。

森井大輝選手:

森井大輝選手:(車いすから運転席に)乗り移るとき、僕はドアに手をかけたりするんですが、中途半端に開いた状態で力をかけるとバランスを崩すこともある。

しっかり開ききったところから荷重をかけて移動をするので、このスペースがないと、一般の車いすの方も乗り移るのはすごく大変だと思います。

車のドアを「全開」にする幅が必要なのです。

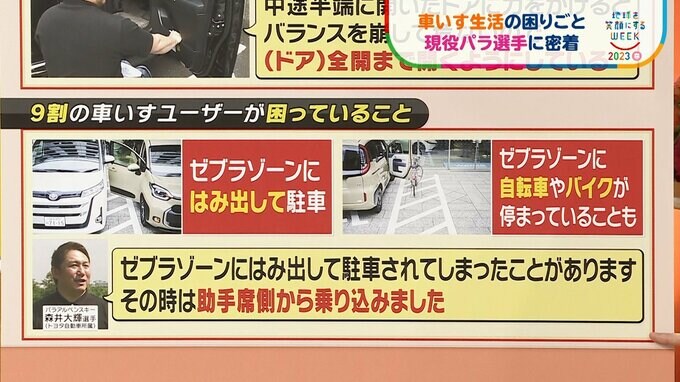

しかし、ゼブラゾーンに一般ドライバーが車を停めたり、はみ出して駐車したりする人も多いといいます。さらに、自転車やバイクが停まっていることも。

森井大輝選手:

ゼブラゾーンをすごく広くとっているところに、車が入っていることがありました。そのときは逆に助手席側から車に乗り込んで、(車内で)運転席に移動して帰ったことがあります。