『正暦寺』で見つかった“酒の酵母菌”と“酒の乳酸菌”

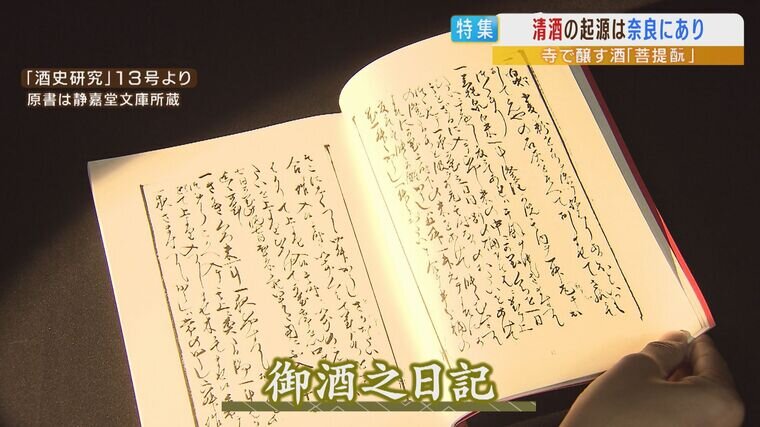

室町時代の書物「御酒之日記」。正暦寺の当時の清酒の造り方が残されていました。

【『御酒之日記』より】

「菩提泉。白米一斗を水が澄むほどまで洗う。くちを一日つつみて一夜置く。下の米をあけてよく蒸すべく候」

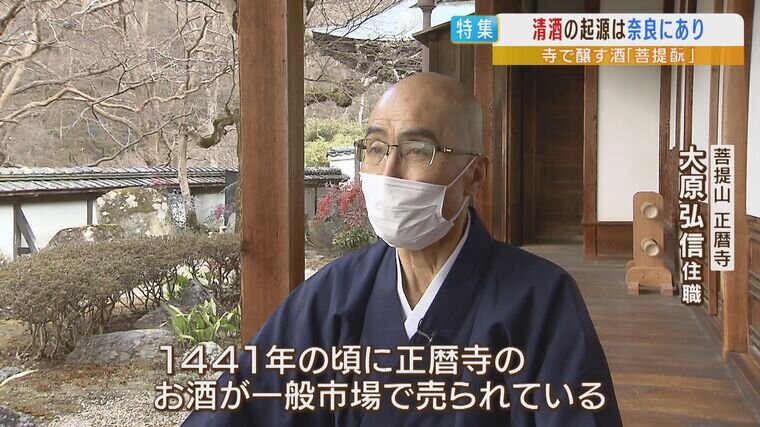

(菩提山・正暦時 大原弘信住職)

「1441年のころに、正暦寺のお酒が一般市場で売られていると、お金を儲けるために造っているという記録があるんですね。なので、その時点では寺を維持するためにお酒を造るということをやっていたんですね」

正暦寺が“清酒発祥の地”たる所以は、酒造りを産業として確立し、記録として残されていたところにあるといいます。

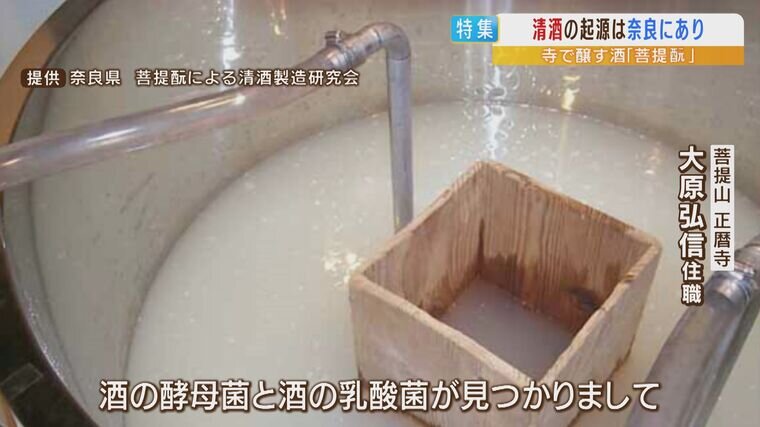

そして約20年前にもう一つ発見がありました。この地でおいしい酒ができた謎を解くカギです。

(菩提山・正暦時 大原弘信住職)

「きっとお酒を造っていたというのであれば、そういう菌もいるかもしれない。優秀な菌がいるに違いないということで調べたら、“酒の酵母菌”と“酒の乳酸菌”が見つかりまして。『やはり清酒を作っていたんだ』と」

寺で見つかった「菌」と「岩清水」。そこに米が溶け込んだ白い液体が酒のもと「菩提もと」と呼ばれています。甘酒にほのかな酸と米の食感が残ったような風味です。

この「菩提もと」が県内8つの酒蔵に分けられ、それぞれで仕上げられます。全て味も香りも違うそうです。