第二次世界大戦後、日本人捕虜が旧ソビエト連邦の領内に連行され労働を強いられた、いわゆる「シベリア抑留」。およそ6万人が命を落とした悲劇はなぜ起こったのか。沖縄県内の抑留者の記録から考えます。

上原幸代さん「私もこの年齢になって、孫も持つような年齢になって、これは伝えていきたいなというのもありまして、言葉に起こしてみようかなと」

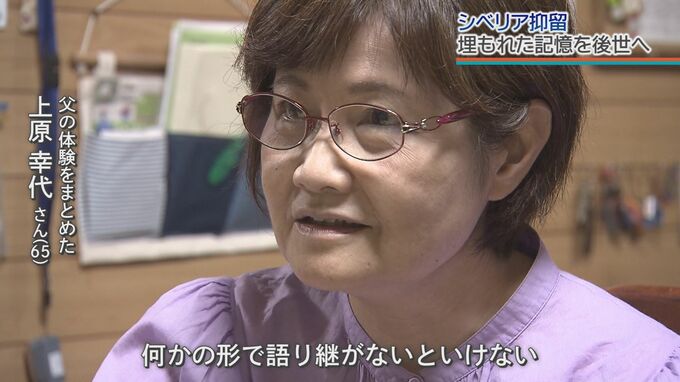

上原幸代さんと兄・與那嶺剛さん。16年前に亡くなった2人の父、仁助さんの戦後の体験を家族で語り継いでいこうと証言集にまとめました。幸代さんが仁助さんの証言を文字におこし、剛さんが戦後の足どりを地図に落とし込みました。

上原幸代さん「涙で目が開かなくなるくらい、凍り付いて寒い所だったよとか」

仁助さんが体験したシベリア抑留。第二次世界大戦後、中国大陸や朝鮮半島などで終戦を迎えた日本兵や一部の民間人は、ソ連やモンゴルなどの収容所に送られ、鉄道や道路の建設など過酷な労働を強いられました。

上原幸代さん「ダモイ(帰還)とか言って、帰るというつもりで乗せられてるので、着の身着のままですよね。なので、夏服だったみたいなことは言ってましたね。大変だったと思います」

與那嶺剛さん「方向が違うというわけね。移動する所が、実は逆に西側に移動しているんですよ」

1945年8月、当時の満州、現在の中国東北部で終戦を迎えた仁助さん。ソ連軍に武器などをとりあげられ『ダモイ』=帰還だと告げられて列車にのせられました。しかし、何日経っても車窓から日本行きの港は見えず、たどり着いた先は、鉄条網に囲まれた収容所でした。

証言集には、あすが来るかも分からない当時の不安な状況が綴られています。

証言集に残された言葉「いつ何時、自分が今のような状況では死んでいくか分からないんですよ。毎日のように何人かが死んでいきますからね。栄養失調が主です」

10分の1の抑留者が死亡 その背景にあったものは

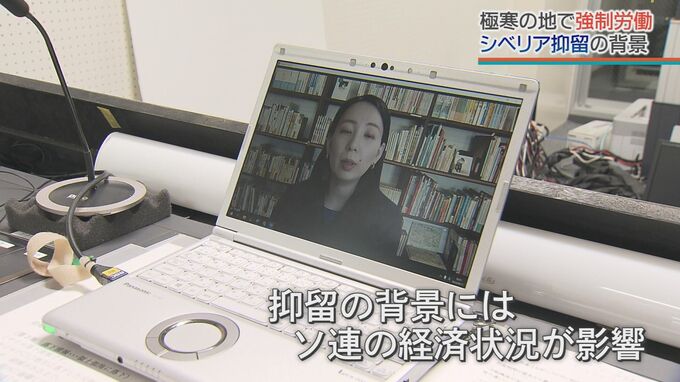

抑留されたおよそ60万人のうち、6万人が亡くなりました。死者のうち沖縄出身者は100人あまりいたといいます。終戦後も日本に帰れず、ソ連で労働を強いられた背景には、戦争で2600万もの国民を失って逼迫する、ソ連の経済状況が影響していたと研究者は指摘します。

多摩大学 小林昭菜准教授「国内経済を戦後復興していかなければいけないという大変大きな課題を抱えている中で、圧倒的に人材が不足しているということがありました。人材不足を戦勝国であるソ連が外国人の労働力でもって復興させようと考えたというのが今まで様々な研究で言われている所です」

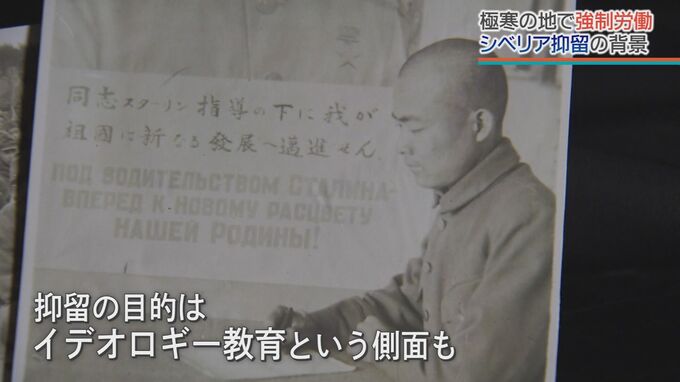

ソ連を再建するために、日本へ帰ることを許されなかった抑留者たち。その期間は最長で11年に及び、時が経つにつれその目的は、当初の『労働力の確保』から、共産主義を普及するための『イデオロギー教育』という新たな側面をもつようになっていきました。

背後にあったのは、ソ連とアメリカを対立軸とした東西冷戦です。

多摩大学 小林昭菜准教授「ソ連の優位性を積極的に日本で宣伝しますとか、日本で反米的な活動しますという形で誓約書まで書かされた捕虜も一定層いたんですね。日本人の捕虜というのは、いわゆる戦争の被害者でもあり、戦後の抑留の被害者でもありますけども、冷戦の被害者という部分でもみることができると思います」

抑留が始まって数か月、帰国のチャンスが訪れた仁助さん。しかし、4人の子どもを日本に残してきた同僚を不憫に思い、帰国の順番を譲りました。先の見えない抑留生活の中、仁助さんは当時の孤独な胸のうちを言葉に残しています。

証言集に残された言葉「空を飛ぶ鳥を見たら皆、彼方に消えるまで見ている。人間より鳥になればよかった。あの鳥は自由じゃないかと。なんで僕らだけこんなに苦しむのかと。自分たちはこんな籠の中の鳥というか、逃げ出せない状況なので、いつ死ぬかもしれないし、いつ帰れるかも分からないし、帰れないかもしれないという中で、これはもしかしたら日本、沖縄までいく鳥かなと思ったりしたと言ってました」

故郷に思いを馳せながら、4度の冬を越えようやく告げられた帰国。終戦から実に4年が経っていました。

記録が少ないシベリア抑留 親子の証言集が意味するものは

日本から遠く離れた異国の地で、およそ60万人が抑留されましたが、その体験を記録した本や手記は2000冊あまり。抑留者全体のごくわずか。親子でつづった証言集は、終戦後の足どりや収容所の様子をまとめた、貴重な記録です。

多摩大学 小林昭菜准教授「自分の言葉で伝えられることができたり絵におこしたりできた人というのは大変稀で、やはり多くは自分が体験したことをのみこんで、それを一切外に出さないということで、自分の精神を保ちながら、戦後生きてきたんではないかなと思うんですね」

與那嶺剛さん「望んでそうなった人は誰もいない。何かのきっかけで生き延びたのはなぜかなと考えてそういうのは僕は伝えた方がいいと思う」

上原幸代さん「直接語ることはできないが、直接聞いた者として何かの形で語り継がないといけない。いつか手にしてくれるかな孫たちも。あなたたちのルーツなんだよと。おじいちゃんがこんな思いして帰ってきたから今あるんだよと言いたいし、平和であってほしいと思いますね」

大国間の争いに巻き込まれ、戦後の人生までも翻弄された抑留者たち。仁助さんの証言集は、埋もれてきた抑留の記憶を次の世代に繋いでいきます。