子育ては「心配」を「信頼」に変えていく旅 過干渉を防ぐ秘策

子どもは親とは別人格だ。どんなに親が子どもに干渉して、自分にとっての成功の道を示しても、子どもが同じような道を確実に進めるわけではない。子どもは必ずどこかで失敗する。その際に、その失敗を親が決めたことで親のせいだと感じるか、自分の選択で自分で乗り越えようと思うかが、その後の成長に大きな影響を与えると成田奈緒子さんは語る。

ーー過干渉になってはいけないということはよくわかりました。ただ、子どもにやってあげるべきことと、子どもに選択させるべきことの境界線はどこにあるのでしょうか?

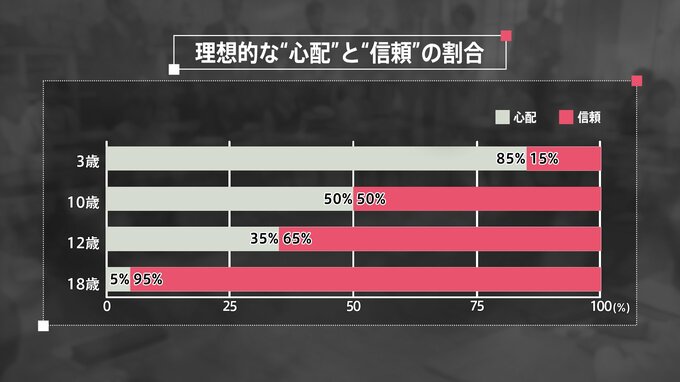

「子どもの成長に合わせて、親は子どもへの心配を信頼に変えていくことが必要です。

【理想的な心配と信頼の割合】

3歳 心配 85% 信頼 15%

10歳 心配 50% 信頼 50%

12歳 心配 35% 信頼 65%

18歳 心配 5% 信頼 95%

このように、心配(やってあげること)と信頼(自分でやらせること)の割合を少しずつ変えていく作業が子育てなんです。

生まれたての赤ちゃんは、親が世話をしてあげないと死んでしまうような状態なので、信頼しようと思ってもできない状態です。

でも、3歳ぐらいになると、1人で歩けたり、片言で喋ったり、生きる力を身につけてきます。ですので、心配を少し減らして、信頼に変えていきます。

小学校に入ると、自分で小学校に歩いて行ったり、宿題やったり、自分でやればできることが増えてきてます。親は信頼をどんどん増やす時期です。私達の理論で言うと、大体10歳ぐらいで半分ぐらいは信頼できる、まだ半分ぐらいは心配だなっていう状態を目標にしています。

そして、18歳までには、親がほぼ完全に子どもを信頼できる状態にしておく。そうでないと、子どもは親から自立ができなくなります」

ーー心配を信頼に変えるというのは、具体的にはどういうことなんでしょうか?

「意識して親が、子どもを信頼し、子どもができることに手を出さなくしていくということです。

例えば、子どもが小さい頃は、洋服を選んであげたくなりますよね。でも、何を着るかは子どもに任せましょう。こんなことが、子どもへの信頼の一歩になります。その服装じゃ、ちぐはぐヘンテコだな、暑くないかな、寒くないかな、など心配になるかもしれません。でも、子どもは困ったら自分で考えます。

冬なのに半袖短パンでいて、自分が寒いって思ったら、この気候のときはこれは駄目なんだなっていうことがわかるようになります。これも大切な成長です。

小学校でしたら、例えば、学校の準備です。入学したての小1だと、親がその日持っていくものをランドセルに詰めてあげたり、一緒に確認したりするでしょう。でも、小4になるまでには、親は一切、手をかけないようにしましょう。

親御さんは、ランドセルの中身を見ない。学校から帰ってからも見ない。あれ、給食袋からお箸と食器を出してないな、と思っても放っておきましょう。お箸を忘れて帰ってきても、次の日まで洗わなくても、それは自分の責任で何とかしなさいっていう態度でいましょう。

ここで、親がランドセルから洗い物を出してあげたり、忘れ物が多いから予備のものを3個も4個も用意しておくと、子どもは別に洗い物出さなくてもいいや、忘れ物してもいいや、親が何とかしてくれる、になっちゃうわけです」

ーーついついやってしまっているという親は多いように思います。

「なので親御さんは、子どものことを思うなら、我慢しなきゃいけないと思うんですね。こんな汚い食器で食べてたら、お腹壊すんじゃないかとか、宿題全然やらなかったら、この子、どんどん勉強が遅れていくんじゃないかとか、心配はつきないものです。

その心配を信頼に置き換えましょう。大丈夫、この子は困ったら、食器を洗うだろう、いつか宿題やるだろう…。そうやって、心配を手放して、信頼を作っていってほしいです。

どんなに親が守ろうとしても、子どもは必ず失敗するものです。だからこそ、いろんな失敗をして、失敗から学ぶことが、子どもが強く、賢く育つためには必要なのだと知ってほしいです」

(4月13日放送・配信『SHARE』より)