日銀の黒田総裁が10年間の任期を終え4月8日退任した。7日の退任会見では、これまでの政策運営は適切だったと述べ、異次元緩和の意義を強調した。

退任会見は自画自賛。副作用の顕在化はこれから。課題は植田和男新総裁へ

日銀総裁としての10年間を振り返った黒田総裁。

日銀総裁 黒田東彦氏:

長きにわたるデフレの経験から、賃金や物価が上がらないことを前提とした考え方や慣行いわゆるノルムが根強く残っていたことが影響し、2%の物価安定の目標の持続的、安定的な実現までは至らなかった点は残念であります。

記者:

10年経ってもノルムを変えられなかったということは当初目的からすると失敗だったのではないか。

日銀総裁 黒田東彦氏:

そういうふうに全く思っておりません。

元財務官の黒田東彦氏は2013年3月、第2次安倍政権に任命され、日銀総裁に就任した。当時の日本は物価が下がり続けるデフレ経済の真っ只中。そこで、デフレ脱却を目指して打ち出したのが、アベノミクスの一環である異次元の金融緩和だ。日銀は国債などの買い入れを大幅に増やし、市場に大量の資金を供給。円相場は円安方向に転じ、株価は上昇した。しかし、物価上昇2%には届かない。その後も金融政策は一貫して金融緩和の継続と変わらず、10年経っても賃金の上昇を伴う2%の安定的な物価目標を達成することはできなかった。

日銀が国債を大量に買い入れたことにより、国の借金の半分以上を日銀が保有する事態にもなった。市場機能の低下や財政規律の緩みなどのいわゆる副作用が指摘されていることについては「副作用の面よりも金融緩和の経済に対するプラスの効果がはるかに大きかったと思っております」と述べた。

記者:

明らかに大きな負の遺産として引き継がれると思うが、これについて何か反省のようなものはないか。

日銀総裁 黒田東彦氏:

何の反省もありませんし、負の遺産だとも思っておりません。

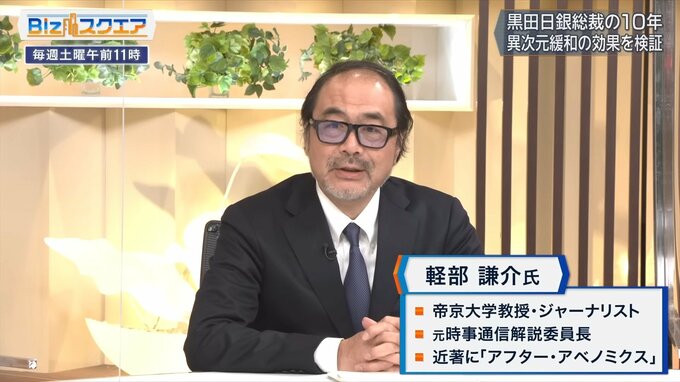

様々な課題は植田和男新総裁に引き継がれることになる。元時事通信の解説委員長で帝京大学教授の軽部謙介氏とともに検証する。

――黒田氏は異次元緩和をやらなかったらもっと悪いことになっていたはずだと。

帝京大学教授 軽部謙介氏:

これから様々な副作用が顕在化してくるとすればこれからの話ですし、まだ総括という形で全部一刀両断にこうだったというにはまだちょっと時が早いのかなと。