金融政策が政治目標化して修正できず。長期化の検証必要

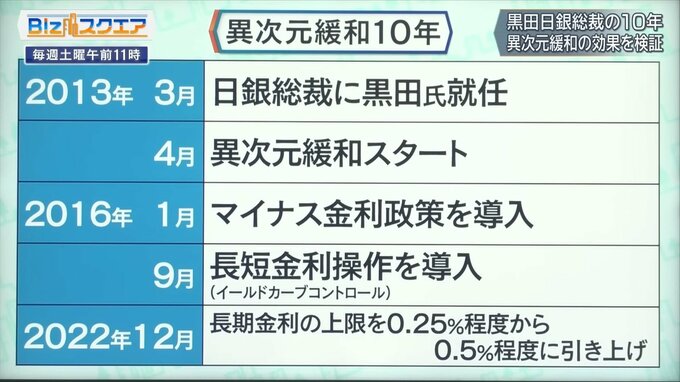

異次元緩和は10年続いた。途中で追加緩和に踏み切ったり、マイナス金利になったり変質を遂げていく。

――短期決戦だと言って始めたものが、その後延々と続いてしまった。

帝京大学教授 軽部謙介氏:

黒田氏は就任時に2%を2年で達成するということを公言した。ところが2年はおろか10年経っても未達という位置付けです。ここまで長期化するということは、当初全く黒田氏の頭の中にはなかったのだろうと思います。なぜここまで長期化したのかという検証は必要になってくるだろうと思います。

――背景にあったものとして、アベノミクスの一丁目一番地で安倍氏が非常に強い時代だった。

帝京大学教授 軽部謙介氏:

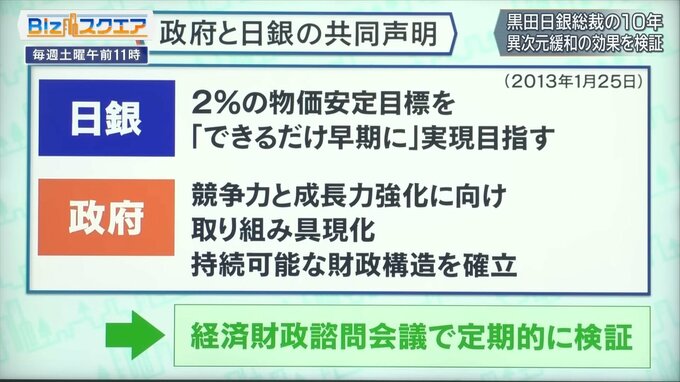

それはあると思います。もう一つは共同声明というのを2013年1月に政府と日銀が発表しました。その中で日銀は2%の物価安定目標を「できるだけ早期に」達成すると書かれているのです。この共同声明は今でも生きているので、これに縛られるという側面は多分あったのだと思います。

――金融政策がある種政治目標化していたということなのではないか。

帝京大学教授 軽部謙介氏:

黒田氏の選ばれ方、今回の植田氏の選ばれ方を見ていても、日本銀行の総裁がポリティカルアポインティ化(政治任用化)しているように見えます。新日銀法が1997年から施行されていますが、なんとなくコンセンサスで当時の大蔵省、財務省と日銀のコンセンサスが形成されて、それが内閣の人事になっていくという形でした。しかし、黒田氏は事実上の一本釣り。今回の植田氏もかなり政治任命的な色彩が強い。今までのようにコンセンサス、調整型で選ばれてきた総裁とはやはり位置付けが違ったのだろうと。

――異次元緩和などが政治化してしまったから、修正できなかったという側面があるということか。

帝京大学教授 軽部謙介氏:

しかも安倍氏が途中からどうも金融政策に関心を失ってしまった感じなのです。2018年のことなのですが、ある日銀の関係者に「もう物価はいいんだよ」というようなことを話しているのです。その日銀の方は非常に驚いたと証言なさったのですが。アベノミクスということで10年前に華々しく打ち上げた時には、金融政策こそがデフレを脱却できるツールなのだということを前面に出していた政治家の安倍氏が、途中から関心を失ったのかもうできないと思ったのか、そこははっきりしないのですが。

帝京大学教授 軽部謙介氏:

2016年9月の長期金利を固定化するというやり方は前代未聞、マーケットで決まらねばならない長期金利を人為的に抑えようという話です。これは裏を返せば財政政策です。財政政策に対して日本銀行が関与し始めたということを意味して、この辺からアベノミクス、異次元緩和はずいぶん大きく性格を変えたなという印象です。

――伊藤氏は安倍政権時代に経済財政諮問委員会の委員をしていた。アベノミクス異次元緩和の評価は?

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

13年に黒田氏が就任した時点のイメージと、それから泥沼に入っていってイールドカーブコントロール(YCC)に入った時代でやはり違うのかなと。2%というのは確かに乱暴な目標なのですが、裏を返せばインフレーションターゲティングです。それは別に日本だけではなく世界の主要国はみんなやっているわけですから、それ自体は全く問題なかったと思います。ただ、それを金科玉条のごとく前に出して泥沼に入ってしまったということは非常に問題だと思う。もう一つは日本経済全体の中であまりにも金融政策に関する期待感が強すぎた。本当は他にやらなければいけないことがたくさんあったにもかかわらず、いろいろな理由があってできない中でどんどん日本の経済が劣化していったというのがこの10年の大きな特徴だと思います。