ヤングケアラーの問題について専門家は…

立命館大学 斎藤真緒教授:

「ヤングケアラー自身が自分の精神面での健康で不調を抱える子ども・若者たちが結構多いというところが大きな問題ですし、自分のやりたいことや自分の夢をずっとケアに沿わせる形でしか描けない、それが当たり前になってしまうというところがやっぱり根っこのところに大きな問題としてある」

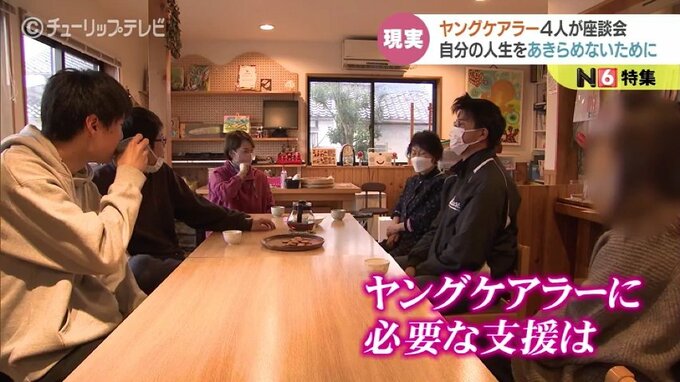

4人に、ヤングケアラー経験者としてどんな支援が必要か聞きました。

藤原武士さん

「難しいところだな、結局あの時の僕だったら絶対動けてないから。それこそ家事とかだったらありがたいけど」

みやの森カフェ 水野カオルさん:

「食事届けてくれるサービスがすぐに使えるようになるとか、その家に負担なく使えたりするとすごくいいかも」

当時はストレスに押しつぶされそうだったという八幡さん。

八幡直樹さん:

「周りの目とかもあったりして嫌になったりとかちょっとあって、距離置きたくなってここに来たら結構楽しくて、いろんな人と話とかできたりして」

Kさん:

「きょうだいに障害のある弟とかがいたとしても、自分は自分の人生だからやりたいことやったらいいと思うし、そのせいで自分がやりたいことをがまんしなきゃいけないのは違うなって最近思うようになって、最近一人暮らしを始めました」

同じ経験をもつ仲間や家族以外の大人との出会いがそれぞれの悩みを乗り越えるきっかけになったといいます。うつ病でひきこもっていた高島さんもここで自分の好きなコーヒーの話を聞いてもらったことで、出張コーヒー店を始めることに踏み出せました。

高島さん:

「それがきっかけで脱ひきこもり、みたいな」「ここに来てから経験が増えていろんなことを客観視できるようになった」

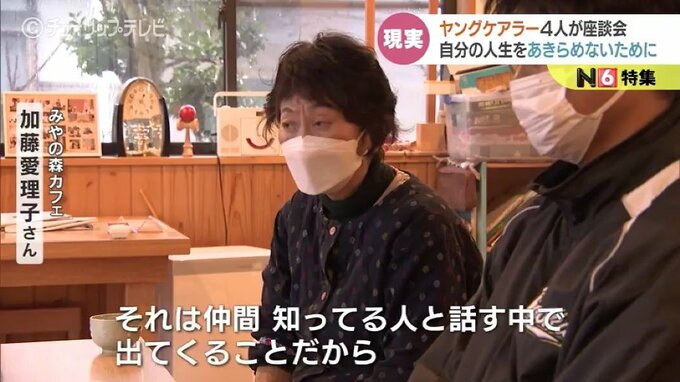

みやの森カフェ 加藤愛理子さん:

「自分が弱いからって自分を責めるんじゃなくて、いろんな要素があって自分が出来上がっていて、それ(ヤングケアラー)もひとつかなって見直しができる。それは仲間、知ってる人と話す中で出てくることだから」

子どもや若者がどんなSOSを出しているのか、地域の大人たちが見守りそっと手を差し伸べていく大切さが見えてきました。